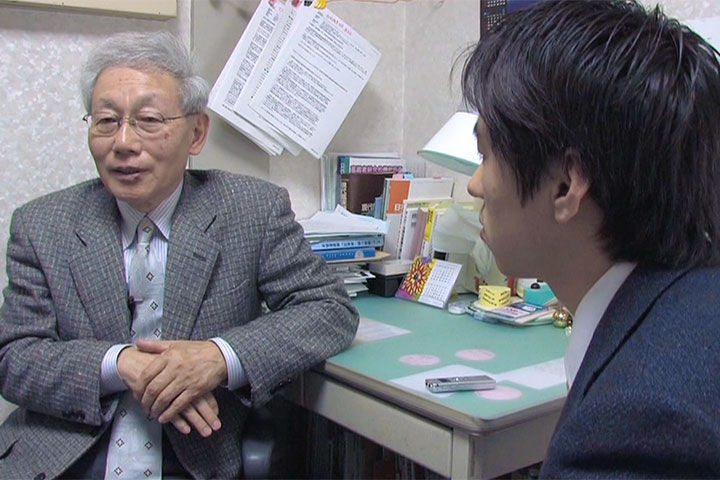

▲ 精神科医、筑波大学教授、斎藤環氏(右)と対談する町永氏(左)

先日、精神科医の斎藤環さんと対談した。斎藤環さんの専門は思春期・青年期の精神病理で、斎藤さんは日本でいち早く「引きこもり」に注目し、その支援と対策に取り組んできた。言ってみれば「ひきこもり」の第一人者、そして最近では精神医療の新たな手法、「オープンダイアローグ」の実践と推進で一躍注目され、まさに旬の精神科医なのだ。

そんな斎藤さんとの対談は「ひきこもり」がテーマだった。ところがその話の端々に実は「認知症」を考える上で共通となるヒントが数多く含まれていると思う。

斎藤さんは「ひきこもり」は病名や診断名ではなく、ある状態をいうのだと捉える。ではその状態にどう治療的な介入ができるのか。斎藤さんは、ひきこもりの状態に対しては、人間関係そのものが治療的な意味を持つとする。つまり、治療者が本人と安定した関係を持つ事自体に治療的効果があるのだという。 しかし、その本人と接触することが難しいのが「ひきこもり」の現実なのである。だって、ひきこもっているのですからね。

そこで斎藤さんが注目するのが、家族の存在である。ところが、いちばん身近な家族の意識が本人を追い込んでいることも少なくない。なんとかひきこもりから立ち直ってほしいという家族の切実な思いが、実は本人の現在を否定し、逆にひきこもりに向かわせていることになかなか気づかない。これは摂食障害に関わるゴールデンケージ(金の鳥かご)と言われる、共感と思いやりに満ちた支配関係とおなじなのである。

そして、ダブルバインドという状況だ。斎藤さんは、これはとりわけ日本の家族に特徴的なのだと言っているが、そもそもこのダブルバインドというのは「二重拘束」と言って、言葉と態度が裏腹な場合に起こる。つまりあなたが大事だ、愛していると言いながら足を踏んづけている状態だと斎藤さんは解説する。その逆のダブルバインドは、否定しながら抱きしめている状態だ。

家族の問題は大きい、と斎藤さんは指摘する。しかしその一方で、家族の役割こそが状況を改善するのだと、家族への働きかけに多くの比重をかけている。それはひきこもりの本人に対する否定や批判ではなく、何より安心できる居場所を提供することだという。そうすればますます引きこもるのではないかと多くの家族は心配するが、そうではなく、その環境調整こそが本人がひきこもりから抜け出そうとする力を育む。そのためにはなにが必要か。斎藤さんはこう言った。

「それは共感を持って寄り添うことです」

ここまであえて「ひきこもり」に関する斎藤環さんの見解を紹介してきた。どうだろう。もちろん「ひきこもり」と「認知症」とは大きな違いがある。しかし違いを見るのでなく、その方法論の共通性を見出すこともできるはずだ。

「ひきこもり」も「認知症」も病ではなく状態だとする。そこには人間関係の安定こそが大きな効果を生む。家族は思いと善意の中で知らずに本人を否定し、出来ることを奪ってはいないか。家族と地域に安心できる居場所はあるか。そして共感を持って寄り添う、などなど。

認知症のケア、あるいは福祉分野の実践は、どうしてもこれまで経験則の集積に頼っていたところがある。一方で「ひきこもり」に対しては精神分析的アプローチが模索されてきた。そこには、先人たちの精神分析理論の援用がある。様々な取り組みは多様であってもいいが、そこに理論の裏付けがあれば共有価値も生まれる可能性がある。

以前、やはり精神科医の大野裕さんが認知行動療法を認知症の人の初期の不安に使えないかと提起があり、勉強会を開いたことがある。人と向き合う方法論の多様性を確保する意味でも、他分野とのクロスオーバーがあってもいい。

誰もがなり得る認知症だからこそ、そんな先駆けの動きを取り入れたい。

|第38回 2017.2.13|