-

認知症を語るのではなく、わたしを語る

私のコラムも、なんと100回を迎えた。イメージとしては、今、私の頭上でくす玉が割れて紙吹雪が舞っている。ひとり祝賀会。

-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。

-

認知症の啓発キャンペーン

認知症への関心は高まり、認知症をめぐる環境はここ10年で大きく進んだ。そうだと思う。私もよくそう発言したりする。

しかし、本当にそうだと言い切れるのだろうか。今、このコラムを読んでくれているあなたは多分、認知症の当事者であったり関わっていたりして、要するに問題意識をお持ちだ。 -

「ともに」

「認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会」の実現。これが国の認知症施策の目標であり、私たちの合意である。ここに向かって、私たちも各省庁もギリギリと巨石を引き動かすようにして社会の変革を目指している。

-

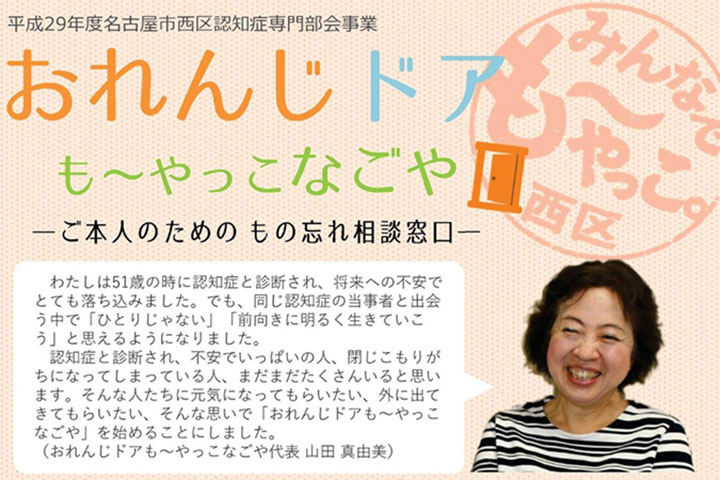

当事者支援は失敗が創る

岡山県笠岡市で、二日間認知症当事者の人たちと行動を共にした。その一人、山田真由美さんは名古屋で「おれんじドア も〜やっこなごや」を開いて、同じ当事者の人の相談に当たっている。山田さんは認知症の当事者であると同時に名古屋市西区の専門部会委員でもある。

-

「聴く力」が扉を開く

「おれんじドア」が、もうひとつ、その扉を開こうとしている。NHKが、認知症の女性が名古屋市西区の専門部会の委員に任命されたことを報じた。

-

災害と認知症高齢者

大型の台風10号で岩手県岩泉町にある高齢者グループホームで、入所していた認知症高齢者の9人が亡くなった。入所していた全員である。あれほど台風情報が伝えられながら、なぜ?と多くの人が思っただろう。

-

イギリス認知症事情

日々のメディアに「認知症」が登場するのは、どうしても施策関連か、あるいは社会面の事件性ある出来事だったりする。しかし、実は今、これからの認知症社会に繋がるような大きな動きが世界のあちこちで始まっている…

-

新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)とは?

厚生労働省が「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現する」ために、「認知症施策推進5か年計画」(2012年9月公表のオレンジプラン)を改め…

-

Overseas Reports National Dementia Strategy in the UK Vol.1 Report by Dr. Hidetoshi Endo | 海外取材特集 イギリスの認知症国家戦略Vol.1 遠藤英俊医師編(英語版)

高齢化とともに増え続ける認知症は、日本だけでなく諸外国でも大きな課題となっています。2009年からはじまったイギリスの認知症国家戦略について、国立長寿医療研究センターの遠藤英俊医師が関係者を取材し、レポートします。

-

海外取材特集 イギリスの認知症国家戦略 vol.1 遠藤英俊医師編(日本語版)

高齢化とともに増え続ける認知症は、日本だけでなく諸外国でも大きな課題となっています。2009年からはじまったイギリスの認知症国家戦略について、国立長寿医療研究センターの遠藤英俊医師が関係者を取材し、レポートします。

-

再び、認知症の予防について

実はこのコラムでも5年前に「認知症の予防」について記している。今や認知症国家戦略のもと、認知症当事者の発信が続き、全国で地域包括ケアシステムが構築され、「認知症にやさしい社会」へと、世の認知症をめぐる環境は大きく変化しているのに、ドッコイ、「認知症の予防」については相変わらず赤ワインで認知症予防、なのだ。…

-

未来の扉を開く

私達の暮らすこの社会は、世界一の「認知症社会」であり「認知症国家」であり、そして現在と近未来は「認知症時代」である。そのことは間違いない。で、だから?…

-

認知症医療とがん医療

認知症国家戦略の冒頭に今後の認知症の人の推計がある。2025年には認知症の人は約700万人。65才以上の5人に一人となる(現在は7人にひとり)。ここには誰もが認知症になる時代がくっきりと浮かび上がっている。…