-

「無添加お弁当 二重まる 一番町」のこころみ その1〜青森県 八戸市〜

青森県八戸市内の県道沿いに、「無添加お弁当『二重まる』一番町」がオープンしました。二重まるが提供しているのは、共生型デイサービス(通所介護)。

-

「認知症ケア」をどう語るのか・中島紀恵子の言葉

「コトバで語らなければ、カタチにならないのよ。もっと語り合ってコトバを探すの」中島紀恵子さんは頬を紅潮させ、そう語った。

-

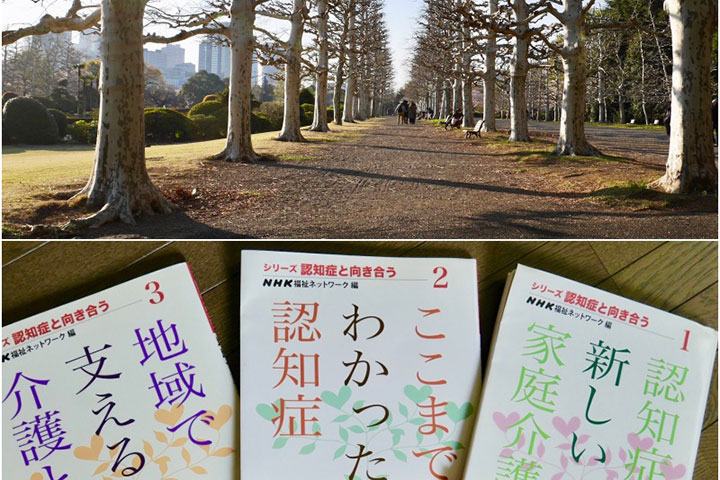

認知症の人の「家族」の力 〜「認知症と共に生きる」ために〜

ブラームスのような秋の夕暮れ、灯火の下チクチクと文章を綴る。「しかし」とか「けれども」と言った逆接の接続詞をなるべく使わないようにして文をつなげていきたい。

-

老いも 若きも 元気に働けるまちづくり 〜熊本県球磨郡あさぎり町の薬草栽培〜

熊本県球磨郡あさぎり町では、2009年から行政主導で薬草栽培による町おこしを進めています。

-

認知症ケアは時代遅れなのか

三鷹で認知症当事者勉強会が開かれた。テーマは「認知症ケア」だった。案内文にはこう記されている。

-

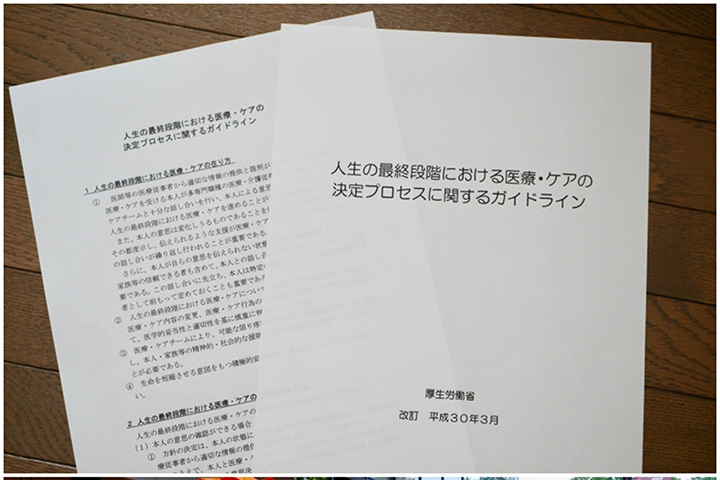

認知症治療薬の開発と「認知症とともに生きる」

認知症の根本治療薬の開発が相次いで開発中止になった。報道によれば3月にはエーザイが、有力視されていた治療薬候補「アデュカヌマブ」の治験を中止すると発表したばかりで、今回はノバルティス社などが手がけてきた治療薬「CNP520」の治験の中止を決めた。

-

くまモン電車の通る街角で〜顔見知りが安心と優しさを育む〜八景水谷4丁目認知症カフェ

熊本市北区にある八景水谷地区では、マンションの一室で「八景水谷4丁目認知症カフェ」が開催されています。

-

認知症の本人参画で、何が起こるのか

お盆前に令和元年の厚労省の老健事業、「認知症本人の意見を生かした認知症施策展開に関する調査研究事業」の検討委員会が開かれた。

-

認知症 ある家族の思い 〜姥捨山伝承は何を語るのか〜

「認知症と共に生きる」、その最大の実践者は言うまでもなく「家族」だろう。これはいろいろなところで言っているのだが、この国の現在の認知症の環境は、認知症の人と共に暮らしてきた家族抜きにしては語れない。

-

「認知症とともによりよく生きる」を語る〜佐久総合病院・農村医学夏季大学講座での講演より

7月19日に、長野県の佐久総合病院での農村医学夏季大学講座で講演をしてきた。講演全体の最終部、「共生社会と対話」を語った部分を補筆修正した上で、コラムとして記したものである。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2019年3月3日、ホテル熊本テルサで「フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

-

「私」は語るべき「認知症」を持っているか

NHKラジオ深夜便の「認知症カフェ」に出演した時、ディレクターの佐治真規子が、最後にひとつお伺いしたいのですか、とちょっと改まって聞いた。「町永さんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」

-

「認知症予防」と「共生」

政府が5月16日に認知症の大綱案の目玉とした予防の数値目標を取りやめると、6月3日、各紙が報道した。

-

令和の時代の認知症

実は、元号が決まる前、ノーテンキに、新元号は「認知」で決まり、などと友人にメールしていた。一部で認知症のことを「ニンチ」と記号的に使う風潮にかなりの人が違和感を抱いていたはずだが、疾患名を離れて「認知」という単体の言葉をしげしげと眺めれば、これはなかなか味わい深い熟語である。

-

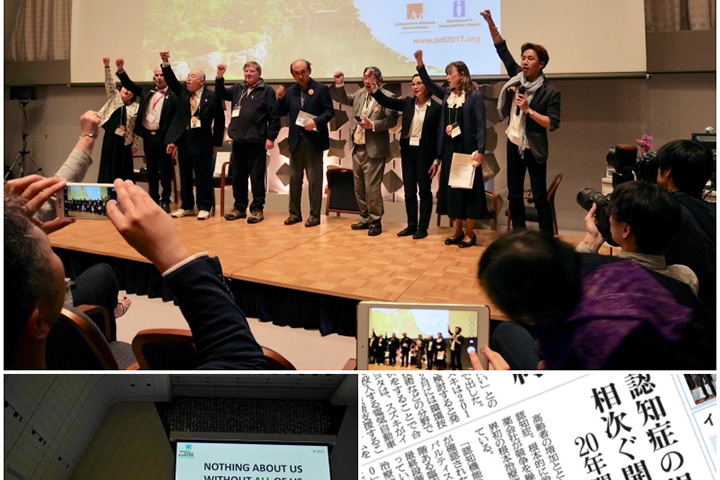

町永俊雄のADIリポート

2017年4月26日(水)より京都にて開催されている国際アルツハイマー病協会国際会議(ADI 2017)の模様を福祉ジャーナリスト町永俊雄さんがリポート。

-

第2回 認知症にやさしいまち大賞

第2回 認知症にやさしいまち大賞

-

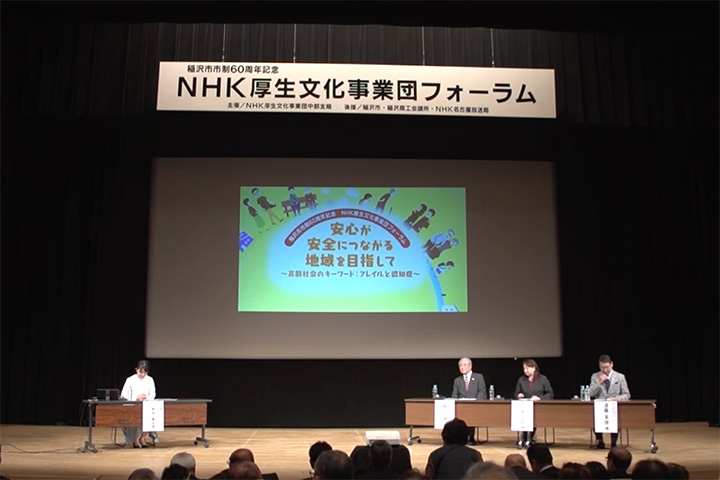

安心が安全につながる地域を目指して(稲沢市)

2018年12月1日、愛知県稲沢市の名古屋文理大学文化フォーラムで、稲沢市市制60周年を記念したイベント「安心が安全につながる地域を目指して~高齢社会のキーワード:フレイルと認知症~」が開催されました。

-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。

-

GEORGE AND SHINJI Elderly of Japanese Descent:Report from Los Angeles

Mr. George Yamamoto (104 years old) is a second-generation Japanese-American who was born in California, USA.

-

Origami:Paper Folding Art Deep Memories for Residents of Japanese Descent

Sakura ICF is an intermediate care facility for elderly of Japanese descent in Los Angeles, USA.