-

渋谷発オンラインフォーラム 超高齢社会を生きる ~コロナ禍に考えるフレイルと長寿の生き方・備え方~

2021年3月14日、東京渋谷でフォーラムが開催され、インターネットでライブ配信されました。

-

「おかえりモネ」に 福祉の力を読みとる

朝の連続テレビ小説、「おかえりモネ」をついつい視てしまう。私にとって朝ドラというのは、朝刊、トースト、コーヒーとともに出てくるモーニングセットのような生活習慣で、いつもなんとはなしに見始める。

-

「認知症とともに生きるまち大賞」は、つながる思いとつなげる意志との交差点

今年も「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まった。去年に続き新型コロナウイルスの日々の中の募集である。緊急事態が解除されたとはいえ、不要不急の自粛や密の回避の中で、どうしてまちづくりなどができようか、そんな声も聞こえてくる。

-

認知症ケア学会で「認知症の力」を語った

認知症ケア学会が6月5日から始まった。その冒頭の特別講演をおおせつかった。どうやら、学会理事長の繁田雅弘さんの画策らしい。「あのマチナガに語らせちゃおうじゃないか」、たぶん、そんな感じだったのだろう。

-

人生百年時代を生きる覚悟とは 〜超高齢社会を創る人々〜

「汗を流して畑仕事をするようになって、将来の不安が減ったような気がする」と郊外の貸し農園に来る高齢者が言ったという。渋谷で「超高齢社会を生きる」のオンラインフォーラムを開く。

-

コロナの時代に「福祉を語る」

福祉を語ることに皆さんはどんなイメージを持つだろうか。私が現役の頃、番組で「福祉を語る」というタイトルで各界の著名人にインタビューするコーナーを企画した。今から20年以上前の話だ。

-

イギリスの「認知症の人のワクチン接種のためのお役立ちガイド」を読む

新型コロナウイルスの事態は新たな局面を迎えようとしていて、それがかつてない国家規模の一大事業であるワクチンの接種だ。ワクチンをめぐっては様々な情報が入り乱れている。

-

コロナの時代を切り拓く ~がんフォーラムが伝えたこと~

「がんと生きる」フォーラムを横浜で開いた。このオンラインフォーラムというのはどこか不思議な雰囲気だ。誰もいない会場に何台ものカメラが並び、そこで話し合う。

-

介護崩壊を防ぐ!そのとき「現場」では何が起きていたか

緊急事態宣言の緊急事態とはなにか。その一つが医療の逼迫だ。医療が逼迫すれば、高齢者施設の利用者は感染してもすぐに入院できず、そのまま施設での療養を続けざるを得ない。

-

石川県発オンラインフォーラム 超高齢社会を生きる ~コロナ禍で考える 認知症とともにあるまち~

石川県発オンラインフォーラム 超高齢社会を生きる ~コロナ禍で考える 認知症とともにあるまち~

-

コロナの時代だから見つけられた大切な秘密とはなにか

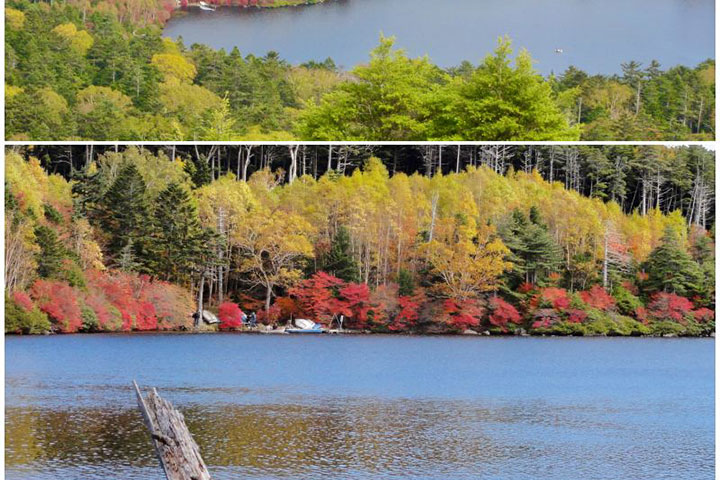

私の友人で長野県の小海町という美しい高原の町で地域医療に取り組んでいる医師がいる。人間性の豊かな人で、いや、人間味があると言った方がいいのかもしれない。

-

第三波! 見なければならないことは何か

このところの感染急拡大で、それまでの「これからはウィズコロナの時代だあ」などとノホホンとした楽観はどこかに霧散した感がある。

-

認知症と新型コロナウィルスの「現場」から語り合う

金沢で「認知症とともに生きるまち」と題してオンラインフォーラムを開く。このフォーラムの特色のひとつは、パネリストの誰もが、地域での「現場」を持っているということだろう。

-

共生社会を創るためには 共生社会から語らないということ

NHK厚生文化事業団のディレクターのタカハシくんに取材され、「共生社会とはなんですか」と直球を投げてきた。知るか、そんなの。

-

NHK Eテレ「認知症とともに生きるまちを行く」を視て

NHK Eテレ「ハートネットTV」で「認知症とともに生きるまちを行く」の二本を視聴した。タイトルにあるように、全体のテーマは「認知症とともに生きる」だろう。

-

認知症に学ぶコロナの時代の「安心の社会」

コロナの時代はこの世の中に何をもたらしたのか。施策や新しい生活様式など様々な側面が取りざたされているが、その騒擾を突き抜けて人心の底に横たわるのは、不安ではないだろうか。

-

フォーラム超高齢社会を生きる ~フレイルを知って 備えて 暮らす~ in 東京・立川市

フォーラム「超高齢社会を生きる ~フレイルを知って 備えて 暮らす~」(東京・立川市)

-

マラソンマンの憂鬱 〜新型コロナウイルス 外出自粛の中の高齢者〜

新型コロナウイルス感染症の流行が始まってから感染を防ぐために自宅で過ごす期間が多くなり、フレイル(心身の虚弱)が進行してしまう高齢者が増えています。

-

スーザンのままで Vol.3 〜結婚・来日 認知症を生きる〜 “THE FAR SIDE OF THE HEART 心の中の遠い場所”

日本人男性との結婚を機にアメリカから来日し、認知症とともに生きるスーザンさんの日常を描いた第3弾。

-

緊急事態の延長と「今、私たちができること」

緊急事態が延長されることになった。これで閉じこもるようなステイホームがさらに続くことになる。これまで人との接触を避け、不要不急の外出を控えることで、なんとかこの事態の収束につながるようにとがんばってきた人々の中にも、糸が切れるように自粛疲れが出始めたのだろうか。