-

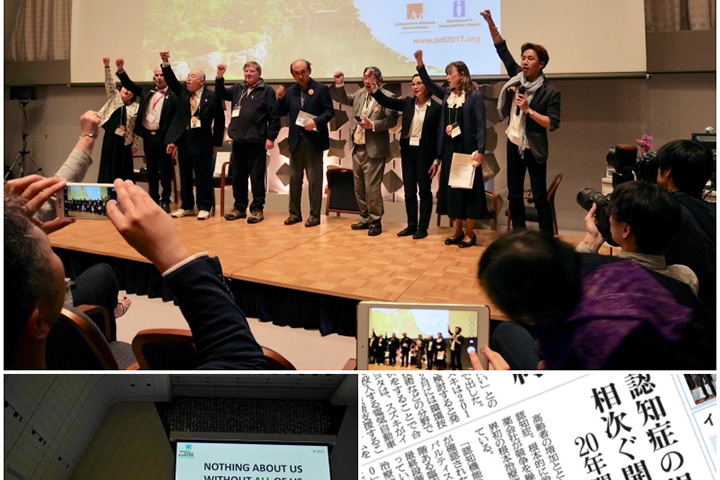

認知症の「希望大使」任命イベント 〜希望を引き継ぐ〜

1月20日に都心で認知症の本人大使「希望大使」任命式のイベントがあった。多くの関係者、そして認知症当事者も全国各地から集まり、メディア各社のカメラに囲まれた晴れやかなイベントだった。

-

第3回 認知症とともに生きるまち大賞受賞 さがみはら認知症サポーターネットワーク 認知症の人とサポーターをつなぐウィッシュカード

第3回 認知症とともに生きるまち大賞受賞 さがみはら認知症サポーターネットワーク 認知症の人とサポーターをつなぐウィッシュカード

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

-

「認知症バリアフリー社会」を創る視点

今年は「認知症バリアフリー社会」へとなるのだろうか。去年4月に厚労省で、ご当地アイドルグループまで動員して、経済界、産業界あげて100近くの関係団体と共に賑やかに認知症官民協議会が設立された。

-

2020「認知症」が、社会をケアする

今年の聖火ランナーに、認知症の人が町を走る。鳥取の藤田和子さん、仙台の丹野智文さん、そして東京品川区の柿下秋男さんたちだ。柿下さんは1976年のモントリオール・オリンピックにボート競技で出場したトップアスリートだ。

-

一挙掲載!認知症とともに生きるまち大賞

今年もまた東京国際フォーラムで「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式が開かれた。これまで、「認知症にやさしいまち」や「認知症とともに生きる社会」というのはいつもどこか、この社会の目指す姿として捉えられてきた。

-

認知症と地域・なつかしい未来を拓く「パートナーセンター・水平に支え合うしくみ」

東京世田谷の三軒茶屋で「パートナーセンター」の発足式があった。三軒茶屋というのは、渋谷のお隣なのだが、ガラリと雰囲気が変わる。

-

「認知症だからこそできること」から考える「できること」

「認知症だからこそできること」言うフレーズをご存知だろうか。今、認知症の人を中心に、このフレーズからさらに次の次元への社会発信がされている。しかし、この言葉はいきなり出てきたわけではない。

-

いつでも会える!在宅介護から施設へ 〜和歌山県御坊市 西山昭二郎さんとアサヱさん〜

2016年に認知症と診断された西山昭二郎さん(91)は、和歌山県御坊市の自宅でデイサービスを利用しながら生活してきました。

-

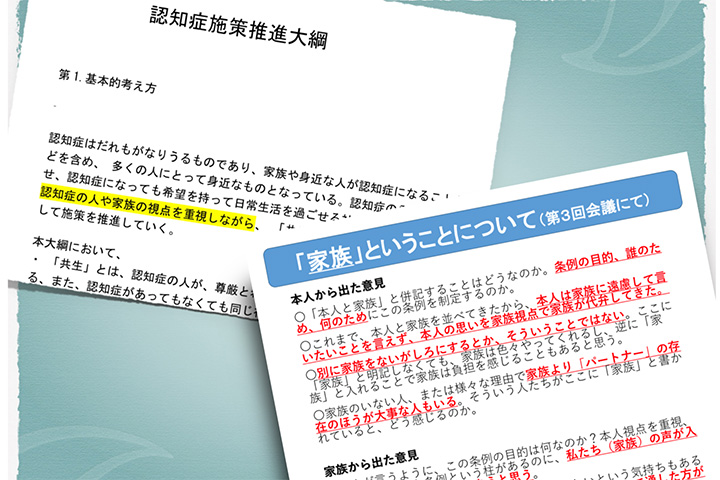

「認知症の人と家族」は、ひとくくりで語れるのか

「認知症の人と家族」は、ほとんどいつもセットで語られる。どうしてなのだろう。家族なんだからか。認知症の当事者発信が盛んになる中で、家族の存在だって忘れていませんよ、ということなのだろうか。

-

認知症治療薬の開発と「認知症とともに生きる」

認知症の根本治療薬の開発が相次いで開発中止になった。報道によれば3月にはエーザイが、有力視されていた治療薬候補「アデュカヌマブ」の治験を中止すると発表したばかりで、今回はノバルティス社などが手がけてきた治療薬「CNP520」の治験の中止を決めた。

-

くまモン電車の通る街角で〜顔見知りが安心と優しさを育む〜八景水谷4丁目認知症カフェ

熊本市北区にある八景水谷地区では、マンションの一室で「八景水谷4丁目認知症カフェ」が開催されています。

-

花が憶えている 押し花アーティスト 川端信子さん(石川県七尾市)

石川県七尾市で暮らす押し花アーティストの川端信子さん。長年押し花教室を開催してきましたが、2017年にレビー小体型認知症と診断されてから徐々に幻視や物忘れなどの症状が進行し、教室を畳まざるを得なくなりました。

-

認知症の本人参画で、何が起こるのか

お盆前に令和元年の厚労省の老健事業、「認知症本人の意見を生かした認知症施策展開に関する調査研究事業」の検討委員会が開かれた。

-

「スローショッピングはじめました」〜認知症になってもやさしいまちは誰にとってもやさしい〜岩手県滝沢市

社会でさまざまな人とかかわることは、生きる喜びにつながります。岩手県滝沢市では、認知症の人が地域で生き生きと暮らすことができるよう、家族、行政、医療、介護などが協力してやさしいまちづくりに取り組んできました。

-

認知症 ある家族の思い 〜姥捨山伝承は何を語るのか〜

「認知症と共に生きる」、その最大の実践者は言うまでもなく「家族」だろう。これはいろいろなところで言っているのだが、この国の現在の認知症の環境は、認知症の人と共に暮らしてきた家族抜きにしては語れない。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2019年3月3日、ホテル熊本テルサで「フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

-

「私」は語るべき「認知症」を持っているか

NHKラジオ深夜便の「認知症カフェ」に出演した時、ディレクターの佐治真規子が、最後にひとつお伺いしたいのですか、とちょっと改まって聞いた。「町永さんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」

-

「熱血先生、来たる!」〜元美術教師 教え子たちとの再会〜

愛知県知多市に住む杉山匡司さん(61)は、10年ほど前にパーキンソン病と診断され、病気特有の手足のこわばりなどで思うように動けなくなりました。

-

「認知症予防」と「共生」

政府が5月16日に認知症の大綱案の目玉とした予防の数値目標を取りやめると、6月3日、各紙が報道した。