-

私の、「福祉ジャーナリスト」誕生の記

私の今の肩書は、一応「福祉ジャーナリスト」というものである。どこかエラそうに聞こえてしまう以上に気恥ずかしい。 だから、名刺を出しながら「福祉ジャーナリストのマチナガです」と思いきり反り返って自分から名のることは、まずない。

-

認知症当事者が「語る」ことと「聴く」社会

「語る」ことと「聴くこと」、これは認知症の当事者活動の核だけでなく、あらゆる市民的活動を推進させていく私たちの力でしょう。

-

コロナの時代に老犬とともに立ち止まる私は、この世界の片隅に何を見ることができるのだろう

うちの愛犬は15歳のトイプードルだ。はるかな老犬である。プードルという犬種はひたすらノーテンキなキャラクターで、陽気にまとわりついては愛玩犬の全ての要素を振りまくようにして私の日々に彩りを添えてくれた。

-

ゆっくりと のんびりと 真理ちゃんと一緒に 〜若年性認知症夫婦の選択〜 Part 4

6年前に認知症と診断された中見川清秀さん(59)は病状が進行して、夜中に起きだして突然怒り出すといった興奮状態が1年ほど続きました。

-

スーザンのままで 〜結婚・来日・認知症を生きる〜

アメリカテキサス州出身の岩田スーザン・リンさん(68)は、23歳の時に岩田長太郎さんと結婚し来日。奈良県天理市にある長太郎さんの実家で暮らし、3人の娘にも恵まれました。

-

第3回 認知症とともに生きるまち大賞受賞 さがみはら認知症サポーターネットワーク 認知症の人とサポーターをつなぐウィッシュカード

第3回 認知症とともに生きるまち大賞受賞 さがみはら認知症サポーターネットワーク 認知症の人とサポーターをつなぐウィッシュカード

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

-

「認知症」を語らない

あえて、「認知症」を語らない。過剰に「認知症」を語ることは、「認知症」を問題化するだけだ。当たり前の認知症だから、語らない。認知症ではなく、切実な現実の「地域」をかたりあおう。

-

「無添加お弁当 二重まる 一番町」のこころみ その1〜青森県 八戸市〜

青森県八戸市内の県道沿いに、「無添加お弁当『二重まる』一番町」がオープンしました。二重まるが提供しているのは、共生型デイサービス(通所介護)。

-

「認知症とともに生きるまち大賞」とホームレス

台風19号の時、地域の避難所に現れたホームレスの男性を、避難所の担当者が「区民ではない」として断ったという事態が起きた。誰もが強い違和感をもったはずだ。

-

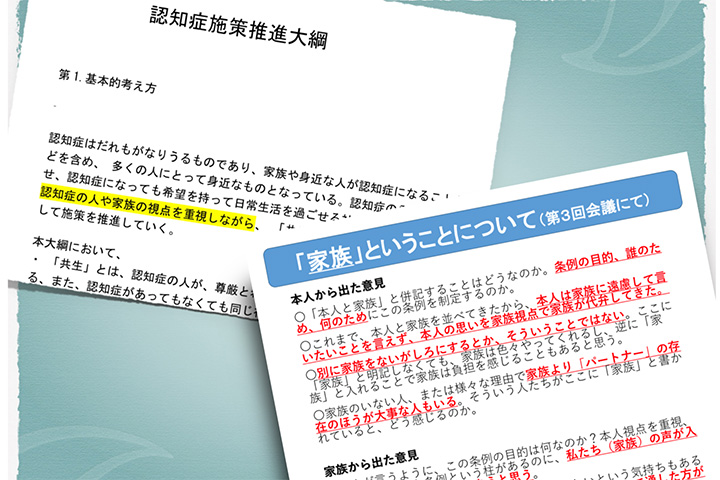

「認知症の人と家族」は、ひとくくりで語れるのか

「認知症の人と家族」は、ほとんどいつもセットで語られる。どうしてなのだろう。家族なんだからか。認知症の当事者発信が盛んになる中で、家族の存在だって忘れていませんよ、ということなのだろうか。

-

認知症ケアは時代遅れなのか

三鷹で認知症当事者勉強会が開かれた。テーマは「認知症ケア」だった。案内文にはこう記されている。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2019年3月3日、ホテル熊本テルサで「フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

-

News Flash 「認知症フレンドリー社会と希望宣言 そして認知症基本法を考える」

News Flash 「認知症フレンドリー社会と希望宣言 そして認知症基本法を考える」

-

「認知症医療」に何ができるのか

6月15日に都内で開かれる認知症当事者勉強会の案内が届いた。今回の報告者は、認知症医療の木之下徹医師である。案内文にはこうある。

-

「認知症」は、わかるはずがないのか

「おしめを替えたこともない人に、私のこのつらさはわかりっこない」はるか以前、番組で育児うつをテーマにしようというブリーフィングの時に同じ思いを持つ女性ディレクターが、男性スタッフにこう言い放った。

-

映画「長いお別れ」を観て あたりまえの日常に「認知症」を描く

映画「長いお別れ」を観てきた。認知症がテーマの映画だ。試写会のポスターには「だいじょうぶ。記憶は消えても、愛は消えない」というコピーが添えられている。

-

第2回 認知症にやさしいまち大賞

第2回 認知症にやさしいまち大賞

-

認知症の「総論」と「各論」をつなぐ

認知症に対しては、「総論」と「各論」がある。例えば総論としては「認知症にやさしい社会」であったり、施策的に言えば「地域包括ケア」や「地域共生社会」といったことだろう。一方で、認知症の「各論」というものがある。

-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。