-

「認知症」に、拍手を!

新型コロナウィルスの最前線で取り組む人々の奮闘で、私たちのステイホームが成り立っている。この最前線が決壊すれば、私たちのホームだけでなく、暮らしと命が崩壊していく。

-

認知症を障害ととらえる 〜認知症当事者と語り合う仙台リカバリーカレッジ〜

仙台のリカバリーカレッジに参加した。リカバリーカレッジというのは、認知症当事者がこの社会に参画するための、認知症当事者たちが主体的に開く対話と学びの場である。

-

スーザンのままで 〜結婚・来日・認知症を生きる〜

アメリカテキサス州出身の岩田スーザン・リンさん(68)は、23歳の時に岩田長太郎さんと結婚し来日。奈良県天理市にある長太郎さんの実家で暮らし、3人の娘にも恵まれました。

-

認知症の「希望大使」任命イベント 〜希望を引き継ぐ〜

1月20日に都心で認知症の本人大使「希望大使」任命式のイベントがあった。多くの関係者、そして認知症当事者も全国各地から集まり、メディア各社のカメラに囲まれた晴れやかなイベントだった。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

-

“Diagnosed with Dementia” Daily life portrayed by the patients and their families Vol.1-Ms.Eiko Nakanishi, Kyoto

-

一挙掲載!認知症とともに生きるまち大賞

今年もまた東京国際フォーラムで「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式が開かれた。これまで、「認知症にやさしいまち」や「認知症とともに生きる社会」というのはいつもどこか、この社会の目指す姿として捉えられてきた。

-

認知症と地域・なつかしい未来を拓く「パートナーセンター・水平に支え合うしくみ」

東京世田谷の三軒茶屋で「パートナーセンター」の発足式があった。三軒茶屋というのは、渋谷のお隣なのだが、ガラリと雰囲気が変わる。

-

仙台で認知症当事者たちとリカバリーカレッジを開く

小さな集まりだった。小さいけれど、凝縮された想いに満ちた集まりだった。仙台のほっぷの森という就労支援などの草の根の福祉拠点が会場だった。その会場に三々五々、人が集まってくる。

-

「認知症当事者」と「対話」する

仙台の「宮城の認知症をともに考える会」に行ってきた。ここのイベントには不思議な磁場があり、そのためもあってか、全国から人が集まってくる。その磁場とは、言ってみれば、「対話性」である。

-

「認知症予防」と「共生」

政府が5月16日に認知症の大綱案の目玉とした予防の数値目標を取りやめると、6月3日、各紙が報道した。

-

News Flash 「認知症フレンドリー社会と希望宣言 そして認知症基本法を考える」

News Flash 「認知症フレンドリー社会と希望宣言 そして認知症基本法を考える」

-

「認知症バリアフリー」と認知症官民協議会

これからは「認知症バリアフリー」なのだそうだ。どうも「認知症にやさしい社会」が出たと思ったら、「認知症とともに生きる社会」だったり、「認知症でも安心なまちづくり」とか、看板が次々と変わる。

-

認知症を語るのではなく、わたしを語る

私のコラムも、なんと100回を迎えた。イメージとしては、今、私の頭上でくす玉が割れて紙吹雪が舞っている。ひとり祝賀会。

-

第2回 認知症にやさしいまち大賞

第2回 認知症にやさしいまち大賞

-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。

-

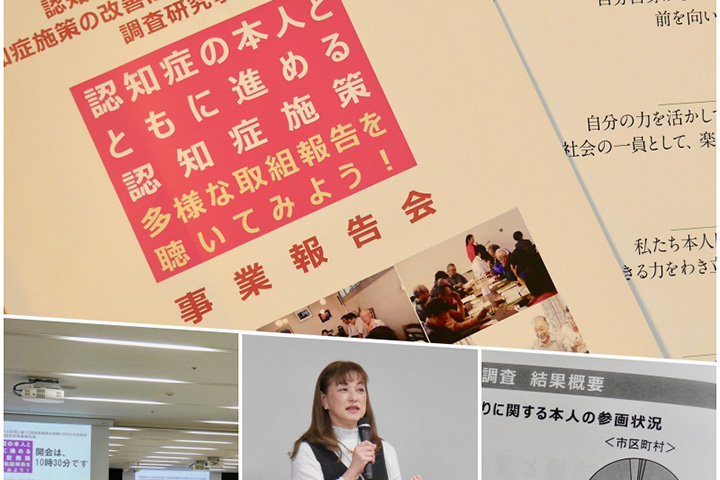

「認知症の本人の声を聴く」 施策に声は届いているか

「認知症の政策の立案に認知症の当事者が参画できない状況があれば、それは異常なことだ」そう言い切って挨拶したのは東京都健康長寿医療センター研究所の粟田主一氏である。

-

「認知症の本人の声を聴く」 私たちは本人の声を聴いているのか

先日、定期的に持っている認知症当事者勉強会で「当事者発信は何を語ってきたのか」という世話人会を持った。報告者は、東京大学文学部准教授の井口高志さん。

-

当事者シリーズ「認知症と言われて」<シリーズ2>〜明日の光景を見つめて〜「おばあちゃんは おばあちゃん!」〜中西栄子さん・京都〜

認知症当事者の生活を紹介する「認知症と言われて」。シリーズ2では症状の進行とともに暮らしが変化せざるを得なくなることにどう向き合っていくか、本人と家族の選択をリポートします。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 名古屋〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2018年7月28日、ウインクあいちで「フォーラム超高齢社会を生きる in 名古屋〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。