-

「影を慕いて 男性介護者の喪失と葛藤」〜裕子さん もう一度話したかった〜

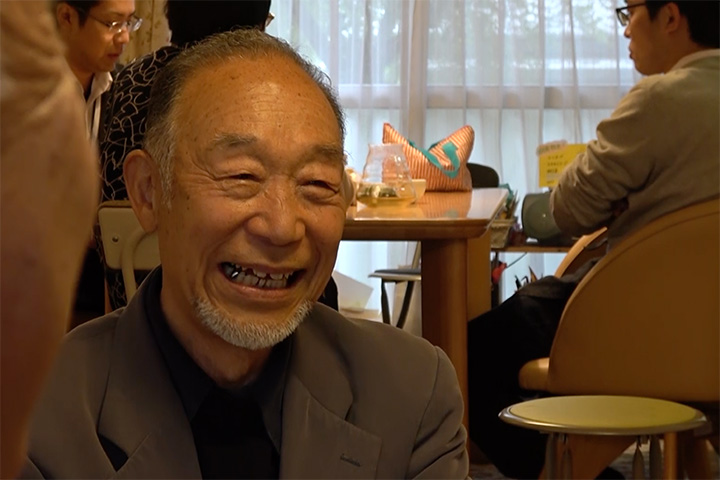

岩手県宮古市在住の田中圭介さん(73)は、今年4月に妻の裕子さん(享年70)を亡くしました。

-

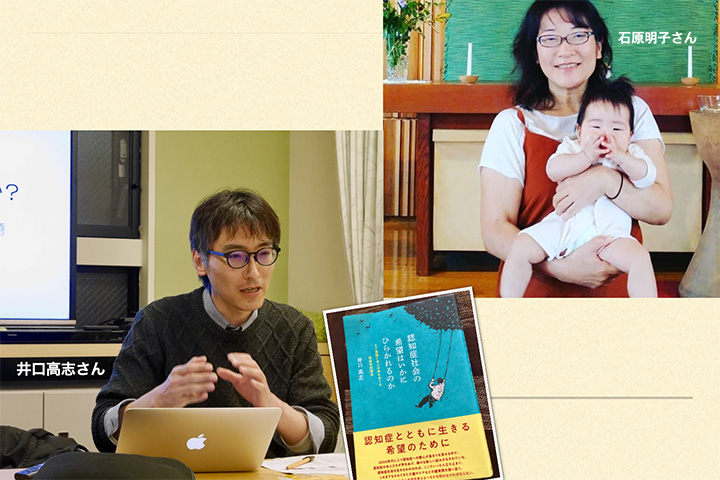

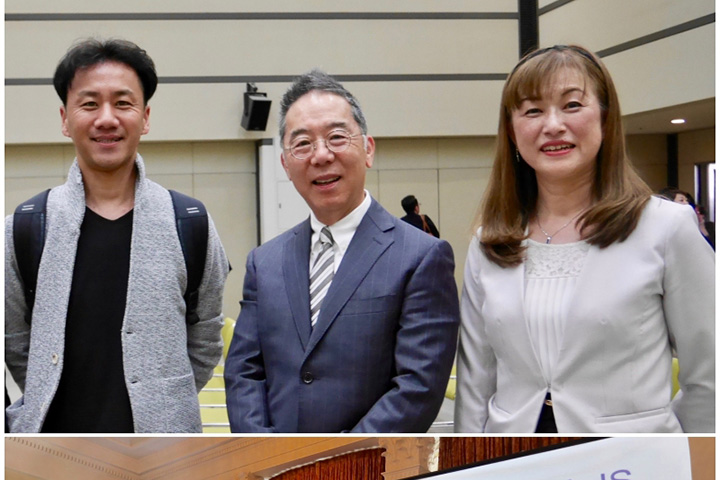

「認知症社会」を読み解く人たち ふたりの研究者がすごい

認知症は時代とともにその捉え方が変わっていく。今どうなのか、ということは現時点だけで見るのではなく、これまでの軌跡や様々な立場の視点が必要なのは認知症だけの話ではなく、この社会を切り分けていく基本動作だろう。

-

NHK Eテレ「認知症とともに生きるまちを行く」を視て

NHK Eテレ「ハートネットTV」で「認知症とともに生きるまちを行く」の二本を視聴した。タイトルにあるように、全体のテーマは「認知症とともに生きる」だろう。

-

NHKハートフォーラム「コロナの時代に認知症を考える」 〜つながるためのオンラインはどうあればいいのか〜

8月30日にNHKとNHK厚生文化事業団の主催でオンラインフォーラムを開いた。タイトルは「コロナの時代に認知症を考える」である。

-

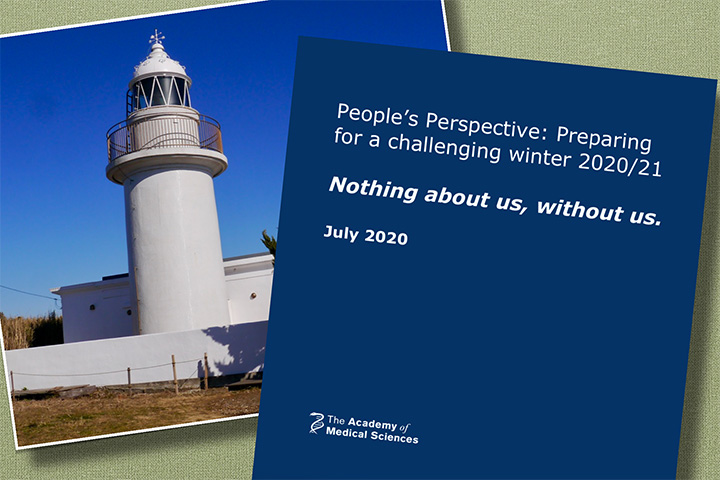

介護崩壊と「 安心して感染できる社会」

「介護崩壊を防ぐために」というオンラインの話し合いにずっとオブザーバーで参加している。こうした介護関係者の議論の場は全国各地で様々な形で行われているようだが、私は仙台の「宮城の認知症を共に考える会」のオンラインの場に参加している。

-

「認知症」を読む。医師 木之下徹の一冊

診察室では白衣でなく、一年中着慣れた(ヨレヨレとは言わない)Tシャツ、その大柄な身体を申し訳なさそうに幾分かがめるようにして認知症の人やその家族と接するのが、木之下徹医師のスタイルだ。

-

「認知症」という不安、その希望

7月24日は芥川龍之介の河童忌、近代文壇の光芒となった稀代の才能がみずからの命を絶った日だ。「ぼんやりとした不安」という謎めいた言葉を遺して。

-

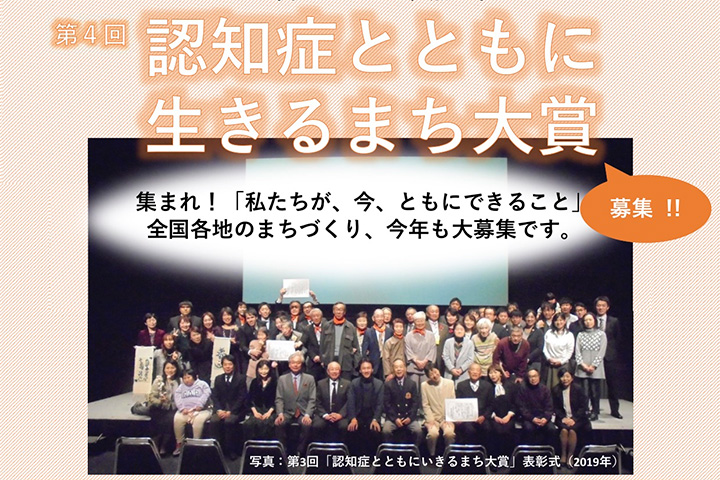

今年の「認知症とともに生きるまち大賞」は、何が違うのか

今年もまた「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まりました。この「大賞」も、その源流をたどれば今から16年前の2004年に、この大賞の前史が始まります。

-

スーザンのままで Vol.3 〜結婚・来日 認知症を生きる〜 “THE FAR SIDE OF THE HEART 心の中の遠い場所”

日本人男性との結婚を機にアメリカから来日し、認知症とともに生きるスーザンさんの日常を描いた第3弾。

-

私が 認知症の人にインタビューしない理由(わけ)

誰でもできるインタビューの技法というものがある。ふふ、企業秘密なんだがな。知ってます?これさえふまえれば、ともかくも世に言われる「インタビュー(らしきもの)」になってしまうのである。

-

「認知症を祝福する」 スコットランドの認知症活動をフィリー・ヘアと語り合う

「あのね、人生にはアイドリングストップが必要なんだよ」「あなた、燃費悪いものですね」といった会話が交わされたわが夫婦の緊急事態は収束に向かうのだろうか。

-

コロナの時代だからこそ、「認知症」にできること

このコラムでこのところ連続して、新型コロナウィルスがもたらしたこの社会の姿を追うように記してきました。この事態を考えるたびに気づいたことがあります。

-

「認知症」に、拍手を!

新型コロナウィルスの最前線で取り組む人々の奮闘で、私たちのステイホームが成り立っている。この最前線が決壊すれば、私たちのホームだけでなく、暮らしと命が崩壊していく。

-

新型コロナウィルス、その最後の防波堤はだれか

私は長くメディアの世界で過ごしてきて、幸いすぐれたスタッフ、仲間に囲まれて、多くの至らなさ失敗を重ねつつも、とりあえず、まあまあ、やりがいや手応えのある人生だったと思っている。

-

ゆっくりと のんびりと 真理ちゃんと一緒に 〜若年性認知症夫婦の選択〜 Part 4

6年前に認知症と診断された中見川清秀さん(59)は病状が進行して、夜中に起きだして突然怒り出すといった興奮状態が1年ほど続きました。

-

スーザンのままで 〜結婚・来日・認知症を生きる〜

アメリカテキサス州出身の岩田スーザン・リンさん(68)は、23歳の時に岩田長太郎さんと結婚し来日。奈良県天理市にある長太郎さんの実家で暮らし、3人の娘にも恵まれました。

-

認知症だからこそ出来ること 渡邊康平さん(77歳)

香川県観音寺市で暮らす渡邊康平さん(77)は、72歳のときに脳梗塞を発症。その後、物忘れなどの症状が目立つようになり、血管性認知症と診断されました。

-

認知症がほほえんだある町の特別な、そしてあたりまえのいちにち

2月15日に東京都町田市で「まちだDサミット2」が開催された。認知症をテーマに東京郊外の町田市が、認知症の資源の全てを結集させて取り組んだ大掛かりなイベントである。

-

「認知症は社会をケアする」とはどういうことか

「まだまだ寒いわね。一人で暮らしているから、部屋はなかなか暖まらないでしょ。コタツに潜り込んでも、それでも体の芯がとても冷たい。ある時、気がついたの。寂しいからなの。寂しさって、冷えるの。身体も、そして心が冷えて冷えて・・」本人の声を聴くということは、自分の中の声を聴くことだ。

-

認知症は、老いのスティグマを解き放す

「老人」という言葉も悪くない。そんなふうに思った。普段、福祉的テーマでは「高齢者」という用語を使い、口語的な語りでは「お年寄り」と言うことが多い気がする。