-

当事者シリーズ「認知症と言われて」<シリーズ2>〜明日の光景を見つめて〜「おばあちゃんは おばあちゃん!」〜中西栄子さん・京都〜

認知症当事者の生活を紹介する「認知症と言われて」。シリーズ2では症状の進行とともに暮らしが変化せざるを得なくなることにどう向き合っていくか、本人と家族の選択をリポートします。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 名古屋〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2018年7月28日、ウインクあいちで「フォーラム超高齢社会を生きる in 名古屋〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

-

認知症だからこそ、できること

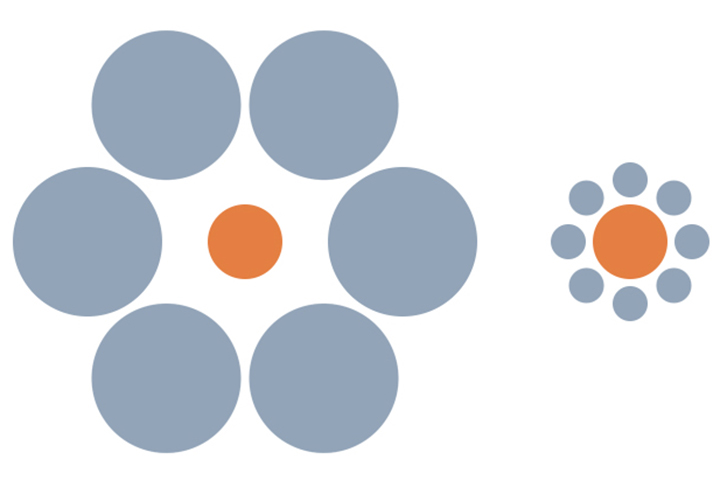

さて、今回はまず上の図柄を見てもらいたい。左右に同じような配置図がある。真ん中の赤い円に注目して、どちらが大きいだろうか。

-

「認知症からの回復」を考える

ひきこもりを経験し、今は全国でひきこもり女子会を開催している「ひきこもりUX会議」代表の林恭子さんはこうつぶやいた。「私たち抜きに、私たちのことを決めないでほしい」

-

「今日も がんばらんば」③ 実践 地べたからの介護 〜佐賀県〜

佐賀市にある社会福祉法人「みんなのお世話」が展開している「地べたからの介護」の3回目。同法人が運営する「お伊勢茶屋」は、高齢の利用者だけでなく、高次機能障害を抱えた青年やスタッフの子どもなど、幅広い世代の人たちが大家族のように交流しています。

-

「認知症」が地域を創る・仙台リポート

7月7日、仙台の会場の急患センターに続々と人が集まってくる。新幹線で乗り合わせた研究者も受付にいた。地元だけでなく全国から集まってくる。

-

「認知症」が地域を創る・金沢リポート

金沢といえば加賀百万石の城下町。歴史と伝統が息づく古都である。そしてもう一つ、地域に根付く歴史遺産がある。1934年(なんという時代性か)、金沢市内に12の善隣館(いわば現在の公民館的福祉施設)が設置された。

-

地域まるごと健康フォーラム in 札幌 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年8月6日、道新ホール(札幌市)で「地域まるごと健康フォーラム in 札幌〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。7名の登壇者が、医療や介護、行政の立場から本音を交えて語り合います。

-

第1回 認知症にやさしいまち大賞 〜発表と表彰式〜

NHK厚生文化事業団は、地域で先駆的なまちづくりに取り組む方々を顕彰して社会的なムーブメントにつなげることを目的に、「認知症にやさしいまち大賞」を設立。

-

介護だけの人生にはしたくない 〜認知症の妻を支える夫と家族の物語〜

5年前に認知症と診断された川路茂子さん(64)は、夫の良平さん(68)とともに栃木県佐野市内の自宅で暮らしています。週2回デイサービスに通う以外の介護は良平さんが担当していますが、「介護だけの人生にはしたくない」と、ボランティアなどさまざまな活動に参加し、自らの生活も大切にしています。

-

在日コリアンの町にて②京都市 言葉の壁を越えて 〜エルファの介護力〜

京都市南区東九条にある「エルファ」は、NPO京都コリアン生活センターが運営する介護事業所です。長年この地に暮らす在日コリアンの高齢者のために、介護保険制度が始まった翌年の平成13年に開設されました。

-

5年前、「認知症」をかく語った

認知症を巡る環境は国際規模で大きく動いている。日本を含む世界で認知症の人が発信し連携している。先日、パソコンのデータを整理していたら、2012年に、あるNPOの冊子に寄稿した文章が出てきた。この年に厚労省から「今後の認知症施策の方向性について」が出されている。

-

地域包括ケアに取り組む 母の一時帰宅 〜木村さん母子の思いを実現する〜 石川県能美市泉台町の挑戦

施設に入所しているアルツハイマー病の母と、自宅で生活している総合失調症の息子。母の「一時帰宅」を地域ぐるみで支援する地元の人々の取り組みを紹介します。...

-

おとうちゃんはカメラマン 〜大谷優司さん家族の一日〜

30年間、映像制作会社で撮影や編集をするビデオエンジニアとして働いてきた大谷優司さん(52)。MCI(軽度認知障害)と診断され、やむなく退職を決意した大谷さんとその家族の生き方を紹介します。

-

丹野智文さん 講演会全記録「認知症とともに生きるということ」

2016年1月30日に盛岡市民文化ホールにて開催された「盛岡市認知症講演会」の模様の全記録。39歳でアルツハイマー型認知症と診断された丹野智文さんが、861人の聴衆を前に、診断時の気持ちや周囲の反応を振り返りました。

-

地域包括ケアに取り組む 木村さん母子 能美市泉台町(石川県)

アルツハイマー病の母と統合失調症の息子が自宅で自立して生活していけるように、地域ぐるみで支援する能美市泉台町の取り組みを紹介します。...

-

中学生と認知症

熊本市黒髪にある桜山中学校の文化発表会で講演をして来た。テーマは「認知症になっても大丈夫。そんな町、黒髪を!」というもの。この中学校は日頃から認知症高齢者と交流し、サポート活動を熱心に続けている。…