-

花が憶えている 押し花アーティスト 川端信子さん(石川県七尾市)

石川県七尾市で暮らす押し花アーティストの川端信子さん。長年押し花教室を開催してきましたが、2017年にレビー小体型認知症と診断されてから徐々に幻視や物忘れなどの症状が進行し、教室を畳まざるを得なくなりました。

-

「認知症当事者」と「対話」する

仙台の「宮城の認知症をともに考える会」に行ってきた。ここのイベントには不思議な磁場があり、そのためもあってか、全国から人が集まってくる。その磁場とは、言ってみれば、「対話性」である。

-

「熱血先生、来たる!」〜元美術教師 教え子たちとの再会〜

愛知県知多市に住む杉山匡司さん(61)は、10年ほど前にパーキンソン病と診断され、病気特有の手足のこわばりなどで思うように動けなくなりました。

-

「認知症予防」と「共生」

政府が5月16日に認知症の大綱案の目玉とした予防の数値目標を取りやめると、6月3日、各紙が報道した。

-

News Flash 「認知症フレンドリー社会と希望宣言 そして認知症基本法を考える」

News Flash 「認知症フレンドリー社会と希望宣言 そして認知症基本法を考える」

-

町永俊雄のADIリポート

2017年4月26日(水)より京都にて開催されている国際アルツハイマー病協会国際会議(ADI 2017)の模様を福祉ジャーナリスト町永俊雄さんがリポート。

-

「認知症バリアフリー」と認知症官民協議会

これからは「認知症バリアフリー」なのだそうだ。どうも「認知症にやさしい社会」が出たと思ったら、「認知症とともに生きる社会」だったり、「認知症でも安心なまちづくり」とか、看板が次々と変わる。

-

認知症を語るのではなく、わたしを語る

私のコラムも、なんと100回を迎えた。イメージとしては、今、私の頭上でくす玉が割れて紙吹雪が舞っている。ひとり祝賀会。

-

第2回 認知症にやさしいまち大賞

第2回 認知症にやさしいまち大賞

-

認知症に「寄り添う」とはどういうことか

「寄り添う」と言う言葉が嫌いだと言う人がいる。あるいは、「向き合う」がしっくりこないと言う人も。「希望」と言う言葉さえ出せば、誰もが納得すると言うわけではないと拒否感を持つ人も。

-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。

-

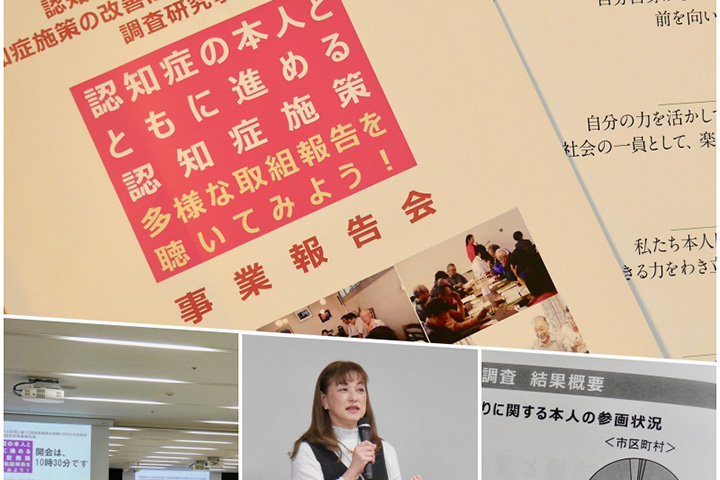

「認知症の本人の声を聴く」 施策に声は届いているか

「認知症の政策の立案に認知症の当事者が参画できない状況があれば、それは異常なことだ」そう言い切って挨拶したのは東京都健康長寿医療センター研究所の粟田主一氏である。

-

「認知症の本人の声を聴く」 私たちは本人の声を聴いているのか

先日、定期的に持っている認知症当事者勉強会で「当事者発信は何を語ってきたのか」という世話人会を持った。報告者は、東京大学文学部准教授の井口高志さん。

-

当事者シリーズ「認知症と言われて」<シリーズ2>〜明日の光景を見つめて〜「おばあちゃんは おばあちゃん!」〜中西栄子さん・京都〜

認知症当事者の生活を紹介する「認知症と言われて」。シリーズ2では症状の進行とともに暮らしが変化せざるを得なくなることにどう向き合っていくか、本人と家族の選択をリポートします。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 名古屋〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2018年7月28日、ウインクあいちで「フォーラム超高齢社会を生きる in 名古屋〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

-

世界アルツハイマーデー25周年記念イベント in 和歌山「わたしはわたし」

2018年9月22日、「世界アルツハイマーデー25周年記念イベント in 和歌山」で3名の中高年男性が語り合う「オジンジカフェ(オレンジカフェをもじったもの)」が開催されました。

-

認知症の人と家族の会「全国研究集会・福井」リポート

10月28日、福井で認知症の人と家族の会の「全国研究集会」が開かれた。全国から約1600人という空前の参加者と規模の全研集会だった。

-

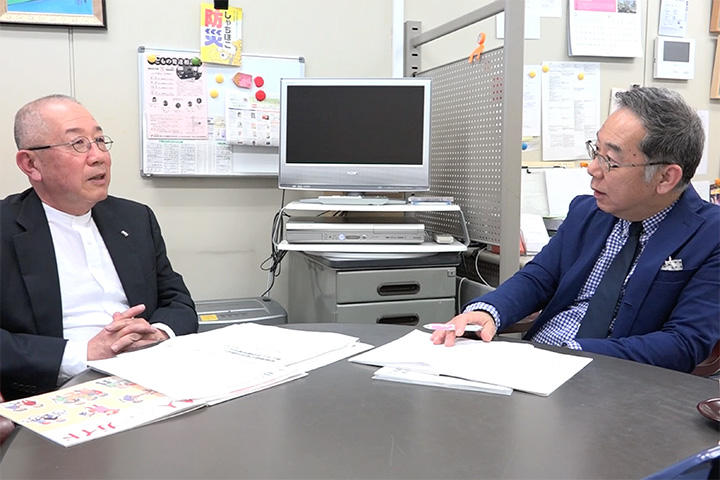

生まれも育ちも福祉‼︎〜認知症の人と家族の会 鈴木森夫新代表に聞く

2017年6月に公益社団法人「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)の新代表に就任した鈴木森夫さんに、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんがお話を伺いました。

-

「認知症で日本をつなぐ」

9月16日に、東京神田の東京都医師会館で「認知症で日本をつなぐシンポジウム2018」というイベントが開かれた。今年の認知症をめぐる動きの中でも、ある転換を示す注目のイベントだったかもしれない。

-

それでも「認知症にやさしい社会」へ

このところの猛暑、酷暑の連続は、この地球環境の自己回復の破綻を示す悲鳴かもしれないように、私たちの社会保障の基盤である支え合うシステムが、やはり機能不全の前兆なのではないか。