-

「認知症」は時代を動かす

今、認知症を語る世界が多様な広がりを見せている。10月13日号の週刊東洋経済という経済雑誌は認知症を特集した。タイトルが「認知症とつきあう」というものだ。

-

「認知症で日本をつなぐ」

9月16日に、東京神田の東京都医師会館で「認知症で日本をつなぐシンポジウム2018」というイベントが開かれた。今年の認知症をめぐる動きの中でも、ある転換を示す注目のイベントだったかもしれない。

-

「認知症社会」の源流

「認知症にやさしいまち大賞」をご存知だろうか。NHK厚生文化事業団が、去年から主催している表彰なのだが、実はこれは現在のこの社会の認知症の流れに大きな意味を持つ。

-

今、改めて介護家族を考える

この国の認知症をめぐる環境、状況というものを創り上げてきたのは誰か。それは、認知症の人を介護する「家族」だった。1980年に京都で「呆け老人をかかえる家族の会」が生まれる。当時、認知症は「痴呆」であり「呆け」と言われていた。

-

人生を楽しむ 〜クリスティンとポール 6度目の日本旅〜

2017年、京都で開催される国際アルツハイマー病学会に出席するため、オーストラリア在住のクリスティン・ブライデンさんが夫のポールさんとともに来日しました。

-

「認知症にやさしい社会」に「やさしさ」を問う

去年5月にWHO(世界保健機関)の総会で認知症世界行動計画が承認された。認知症は世界で優先的に取り組むべき課題だとし、直後に出されたADI(国際アルツハイマー病協会)の声明では、全世界では3秒に一人が認知症になり毎年1000万人が新たに発症し、そのほとんどが診断や支援を受けていない現実も指摘している。

-

認知症2017、この一年

今年もあとわずか。認知症をめぐるこの一年を振り返ってみたい。といっても認知症はすでに個別の課題から抜け出して社会全体とシンクロしてきている。となると認知症を語ることはこの社会を語るようなもので私の手に余る。

-

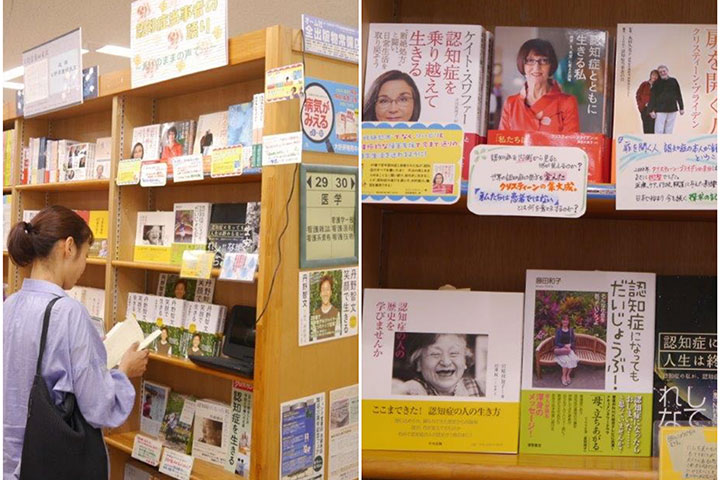

認知症の人の本のブックフェア

本屋にブラリと立ち寄るのは、魅惑的な世界に足を踏み入れるワクワク感がある。新刊の匂いに包まれて、書棚に並ぶ書籍はまだ見ぬ世界の入り口である。あなたもまたそのようにして本屋に立ち寄ることがあるはずだ。ふんふん、鼻唄を口ずさみながら、オヤ、と立ち止まる。

-

「認知症」を語るということ

私は一応、社会福祉をテーマとして活動している。一応、とわざわざ断るのは、果たして私にその資格があるかどうか、いまひとつよくわからないのである。でもまあ、虚業の常として、あちこちから講演の依頼が舞い込む。認知症がテーマも多い。ある韜晦の中で、私はこんな風に切り出す。

-

「聴く力」が扉を開く

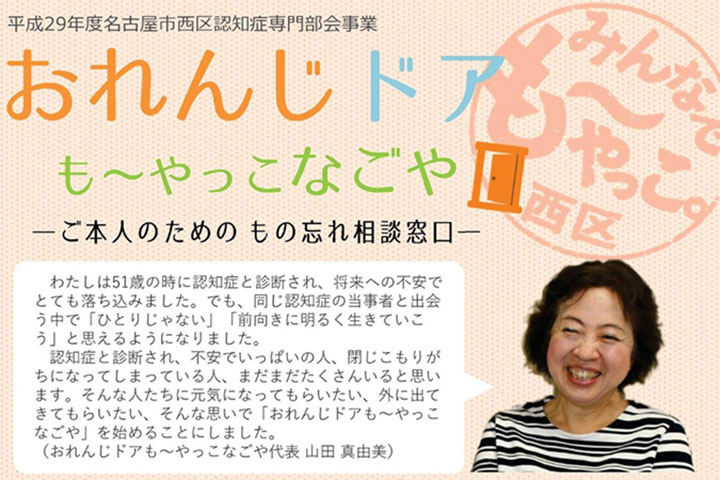

「おれんじドア」が、もうひとつ、その扉を開こうとしている。NHKが、認知症の女性が名古屋市西区の専門部会の委員に任命されたことを報じた。

-

高見国生さんが歩んできた道

高見国生さんがこの6月で認知症の人と家族の会の代表を退く。で、この機会に高見さんについて一言、と言ってもとても一言で語れる人ではない。

-

「認知症にやさしい社会」、日本は世界一!?

日本は「認知症にやさしい社会」、世界一なのだそうだ。「だそうだ」なんて言う言い回しにいささか複雑な受け止めがある。エッ、ホントかよ。まだまだ課題山積のはずだぞ。と言った感じか。

-

渡された「バトン」

「あ、それが私の言いたかったことなんです!」丹野智文さんが、席から飛び上がるようにして言った。会場が沸いた。丹野智文さんが反応したのは、オーストラリアのケイト・スワファーさんの発言だった。

-

認知症の当事者発信という力

1月16日の朝日新聞の特集に「認知症の自分を生きる」という記事が載った。このコラムでも取り上げた町田市の「認知症とともに歩む人・本人会議」や仙台での認知症の本人丹野智文さんの主宰する当事者活動の「オレンジドア」などが紹介された。

-

認知症になりたくない人へ

今年もまた認知症をめぐる様々な動きが目立ちそうだ。4月には京都で国際アルツハイマー病協会の国際会議が開かれる。世界一の認知症社会である日本での開催だけに世界から注目されるだろう。

-

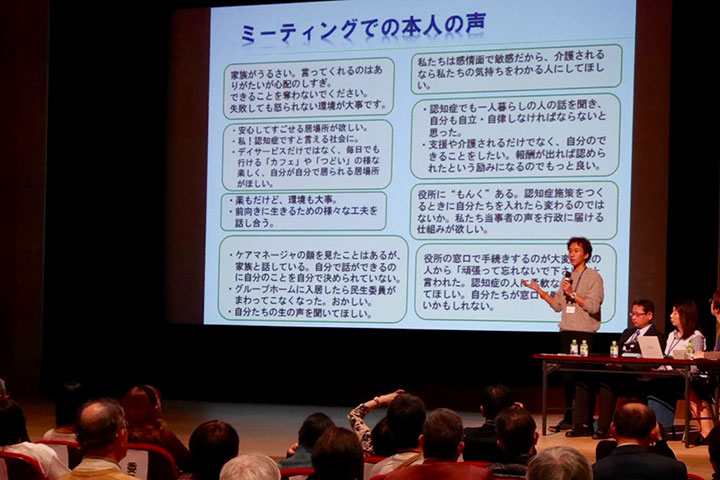

地域カンファレンス in 長野 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2016年に10月に長野市で開催された「地域カンファレンス in 長野」の様子を紹介します。医療・介護・行政・家族のそれぞれの立場から、家庭と地域を繋ぐための活動や想いについて意見を交わしました。

-

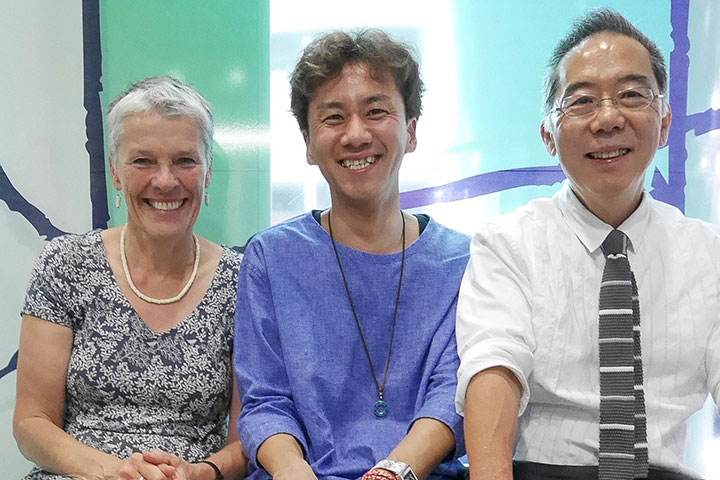

認知症の壁をとりはらう

6月にイギリスから認知症の研究者が相次いで来日した。エディンバラ大学のヘザー・ウィルキンソンさん。そしてジョゼフ・ラウントリー財団のフィリー・ヘアーさんだ。短い滞在だったが、おふたりとも大変精力的に各地の認知症当事者、関係者と交流し話し合いを重ねた。…

-

誰が認知症であるかわからなくていい

2017年に日本で「国際アルツハイマー病協会(ADI)国際会議」が開かれる。この国際会議は、毎年世界各地で開催され、2004年には京都で開催された。当時はまだ「痴呆」の時代だったが、ここから音立てるようにして日本の「認知症」状況は動いたのだ。…