-

「認知症とは」ではなく「私は」として 〜SHIGETAハウスで車座になって対話した〜

シゲタハウスで認知症を語り合った。参加したのは、東京慈恵会医科大学の繁田雅弘さんと慶應大学大学院教授の堀田聡子さん、今をときめく論客のおふたりである。

-

認知症らしくない

認知症の当事者発信を活発にしている人がしばしば経験することが、「あなたは認知症らしくない」と言われることだという。

-

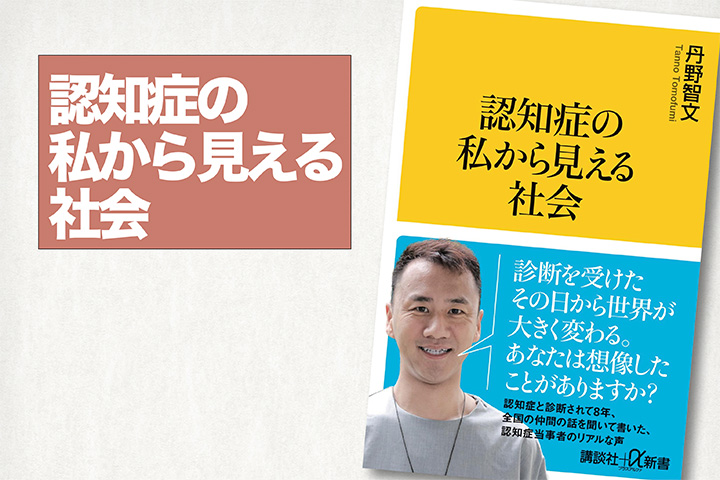

丹野智文「認知症の私から見える社会」を読む

丹野智文の新刊「認知症の私から見える社会」は間口が広々としている。読む側の立場によって、さまざまに受け止められ考えることができる。

-

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.3

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.3

-

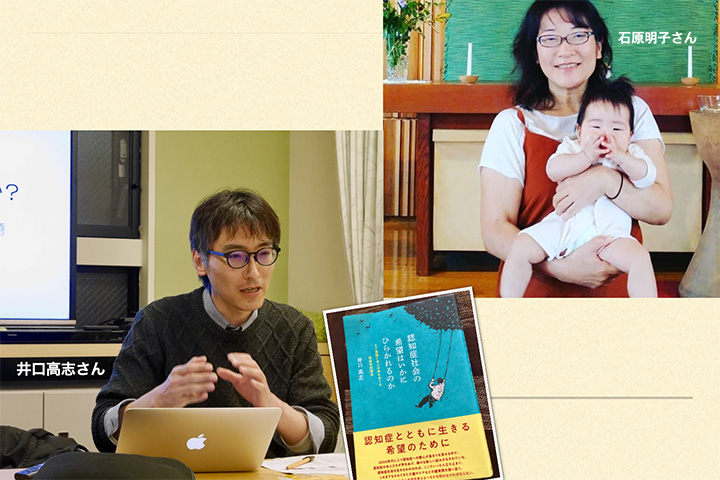

同窓会で 全国の「認知症とともに生きる町」の人たちが語り合う

同窓会を開いた。同窓会といってもオンランで、集まったのは、全国各地で認知症の人と共にまちづくりの取り組みをしている人々である。しょっぱなから、画面の向こうでちぎれんほどに手を振って、わあ、きゃあの雰囲気になるのは同窓会ならではだ。

-

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.2

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.2

-

「認知症とともに生きるまち大賞」は、つながる思いとつなげる意志との交差点

今年も「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まった。去年に続き新型コロナウイルスの日々の中の募集である。緊急事態が解除されたとはいえ、不要不急の自粛や密の回避の中で、どうしてまちづくりなどができようか、そんな声も聞こえてくる。

-

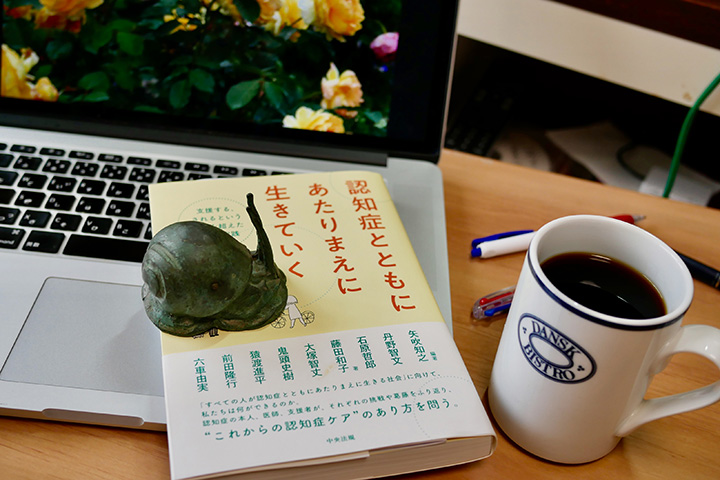

「認知症とともにあたりまえに生きていく」を読む

「認知症とともにあたりまえに生きていく」という最近出版された本を読んだ。認知症に関わる専門職たちが自身の実践を執筆し、それを編んだものだ。

-

4年前の春、京都で認知症の国際会議があった

3度目の緊急事態宣言が出た。緊急事態が出たり消えたりの出入り自由なのだとは思えないのだが、そもそも医療もケアも暮らしも命もずっと日常とはかけ離れた緊急事態の中にあった気がする。

-

コロナの時代に「認知症」をどう語るのか

このところ相次いで認知症をテーマにオンラインで講演を続けることになった。そのことで明確に見えてきたことがある。現在の社会の状況で(これはこのコロナの日々が大きな要因となっているのだが)、認知症を単体で語ることはもうできないのではないか、ということである。

-

「Artは障がいを超える」〜佐藤彰さんの創作活動を通して〜

7年前に若年性認知症と診断された佐藤彰さん(63)は、漆造形作家の鍋島次雄さんが主宰する脳活性アート教室に月1回のペースで通い、作品を作り続けてきました。

-

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.1

アメリカで生まれ育ったジェロさん(61)は、ミュージシャンとして30年前に来日。日本人の美佳さんと結婚し、大阪市天満で暮らしています。

-

丹野智文と語り合うと、「認知症の力」が見えてくる

久しぶりに丹野智文さんと話し込んだ。先日、あるラジオ番組の打ち合わせで一緒になった時に丹野さんから、今度じっくり話し合いましょうよ、と声をかけられた。

-

石川県発オンラインフォーラム 超高齢社会を生きる ~コロナ禍で考える 認知症とともにあるまち~

石川県発オンラインフォーラム 超高齢社会を生きる ~コロナ禍で考える 認知症とともにあるまち~

-

私が認知症になったら、と考えてみた

2021年の正月、例年なら子供達が家族づれでワイワイやってきて、やれやれ疲れることだ、とか言いながら賑やかに過ごすのだが、今年はそれもやめた。

-

認知症とコロナ、つぶやき日記抄・2020

この一年も締めくくりの時期だが、いまなお濁流のような進行形であり、とても総括など出来はしない。その中でただ惑い、イラだち、そして日々の向こうに透かし見るようにして何をコラムやSNSで発信したのか。

-

一挙掲載!「2020 認知症とともに生きるまち大賞」

ことしも「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式と記念シンポジュームが開かれた。例年なら、受賞した全国の団体が集まり、表彰状を受け取る認知症当事者たちのとびきりの笑顔がはじけていたはずのイベントだ。

-

第三波! 見なければならないことは何か

このところの感染急拡大で、それまでの「これからはウィズコロナの時代だあ」などとノホホンとした楽観はどこかに霧散した感がある。

-

「私たち」の、認知症とともに生きるまち

今年の「認知症とともに生きるまち大賞」の選考委員会が開かれた。NHK厚生文化事業団の主催で毎年開催され、今年で4回目だ。

-

「認知症社会」を読み解く人たち ふたりの研究者がすごい

認知症は時代とともにその捉え方が変わっていく。今どうなのか、ということは現時点だけで見るのではなく、これまでの軌跡や様々な立場の視点が必要なのは認知症だけの話ではなく、この社会を切り分けていく基本動作だろう。