-

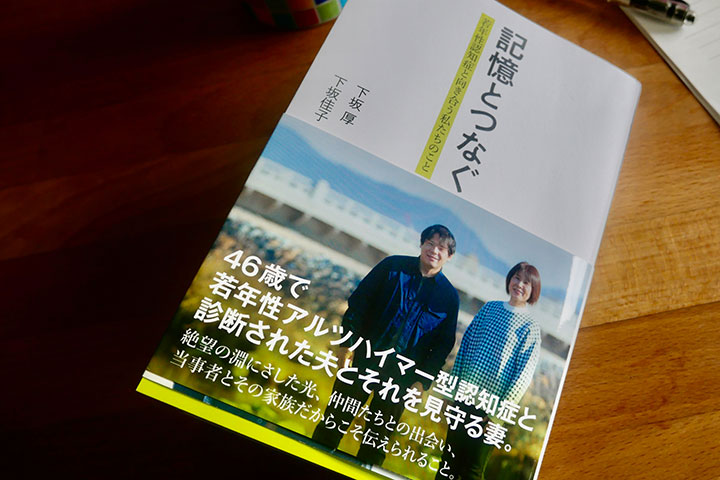

「記憶とつなぐ」を読む 〜ふたりの、夫婦の物語として〜

不思議な読後感をもたらす本である。世にいわゆる「認知症本」といったジャンルがあるかはわからないのだが、この本も認知症の本人である下坂厚さんと妻の佳子さんの交互の語りで構成されている。

-

「認知症とともに生きる」ノート その6 〜認知症と聴く力〜

認知症を考える時、私たちはまず「認知症とは」と語り始めます。認知症当事者は、「わたしは」と語ります。私はこの立場の違いの認識が重要だと思います。

-

「認知症とともに生きる」ノート その5 〜「認知症らしくない」と偏見〜

認知症の当事者の発信が盛んになってずいぶんたちます。当事者の発信は大きな力となってこの社会を変革してきました。認知症の人の声はまず、全国の地域で、息を潜めるようにして暮らしてきた多くの認知症の人の背中を押しました。

-

〜はっちゃん ずっと一緒におってな〜 徳島市 初江さんと耕作さん Vol.3

レビー小体型認知症と診断された山田初江さんと、夫の耕作さんの日々を紹介する3回目。

-

「認知症とともに生きる」ノート その3 〜「自分ごと」と認知症〜

このコロナの日々、「認知症とともに生きる」ということを、この社会の大きな推力とするためにはもう一度、これまでの共生社会の点検が必要です。私はこのコロナの日々を、失われた2年間とはしたくないのです。

-

パンテック おれんじカフェ 〜認知症の人・家族とともに〜

滝沢市にある岩手県立大学の地域連携棟に隣接し、学生や教員だけでなく地域の人々に人気のベーカリーカフェ「パンテック」。ここで2022年1月、「パンテックおれんじカフェ」が開催されました。

-

レビー小体型認知症家族の日々 〜お父さんありがとう②〜 鳴門市 和代さんと章造さん

2013年にレビー型認知症と診断された小倉章造さんと妻の和代さんの日々を紹介する「お父さんありがとう」の2回目。

-

佐藤充博さんの挑戦に応える 〜レビー小体型認知症の生活改善にリハビリ〜

岩手県岩泉で一人暮らしをしている佐藤充博さんは、10年来のパーキンソン病で歩行障害や腰痛、全身の機能低下といったさまざまな不具合に悩まされ続けています。

-

レビー小体型認知症家族の日々 〜お父さんありがとう①〜 鳴門市 和代さんと章造さん

8年前にレビー型認知症の診断を受けた小倉章造さん(78)。徐々にパーキンソン症状が悪化して誤嚥性肺炎を繰り返すようになり、2021年12月、妻の和代さんは入院先の病院から「延命措置か看取りの段階に入った」と告げられました。

-

感染リスクという闇

この国で新型コロナウイルスの感染症の第一例目が確認されたのは、2020年の1月15日だった。それから2年が経った。現時点で740日を超えたのである。あるいは千日を超えるかもしれない。

-

笑顔とぬくもりの「認知症社会」へ

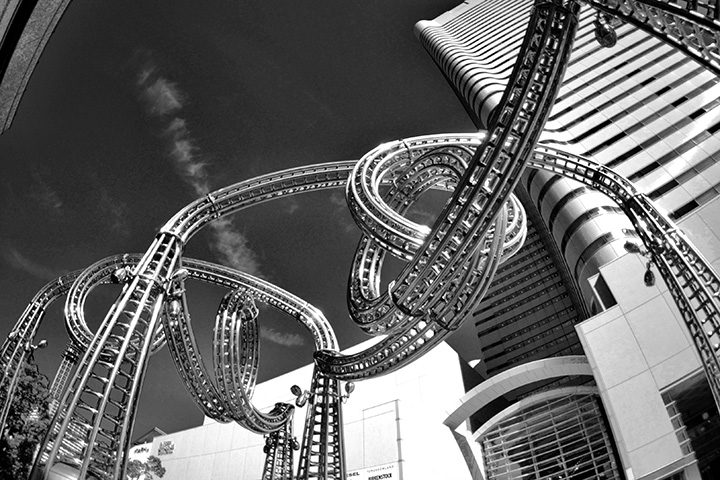

「ミネルヴァの梟は迫り来る黄昏に飛び立つ」とは、ヘーゲルの「法の哲学」の中の一節である。初めてこの言葉に接した時は、詩的で映像的で、神話に託された不思議な世界観にただ魅せられた。

-

年末恒例 「2021認知症とともに生きるまち大賞」一挙掲載

今年の「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式とフォーラムを開催した。今年の「まち大賞」は、どれも不思議な活力がみなぎっていた。どの紹介映像にも、地域の人々の笑顔が輝いていた。

-

「認知症とは」ではなく「私は」として 〜SHIGETAハウスで車座になって対話した〜

シゲタハウスで認知症を語り合った。参加したのは、東京慈恵会医科大学の繁田雅弘さんと慶應大学大学院教授の堀田聡子さん、今をときめく論客のおふたりである。

-

「長谷川和夫を体験する」ということ

長谷川和夫さんが亡くなられた。敬虔なクリスチャンであったから、天に召されたというのがいいのかもしれない。自分の人生を生き抜き、その使命を果たして天に召されたと言うのが、いかにも先生の人格と生涯を語るふさわしさを感じる。

-

〜はっちゃん ずっと一緒におってな〜 徳島市 初江さんと耕作さん Vol.2

レビー小体型認知症と診断された山田初江さんと、夫の耕作さんの日々を追ったシリーズの第2回。

-

〜はっちゃん ずっと一緒におってな〜 徳島市 初江さんと耕作さん Vol.1

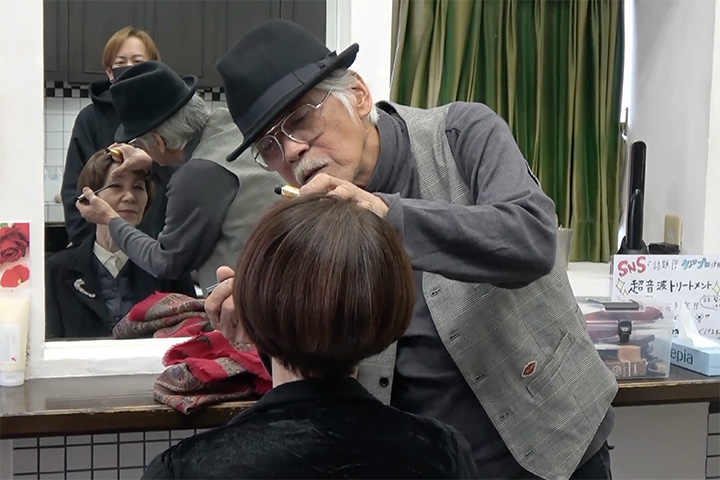

山田耕作さん(69)と初江さん(69)は結婚から50年。徳島市内で美容室を経営し、2人の子どもたちを育ててきました。

-

認知症らしくない

認知症の当事者発信を活発にしている人がしばしば経験することが、「あなたは認知症らしくない」と言われることだという。

-

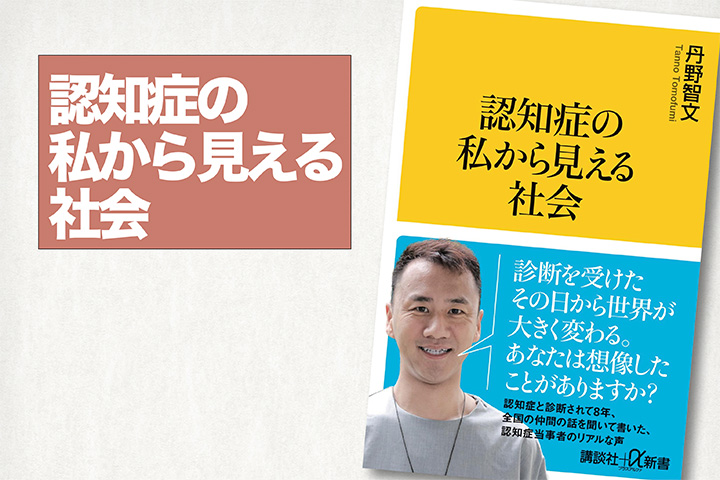

丹野智文「認知症の私から見える社会」を読む

丹野智文の新刊「認知症の私から見える社会」は間口が広々としている。読む側の立場によって、さまざまに受け止められ考えることができる。

-

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.3

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.3

-

同窓会で 全国の「認知症とともに生きる町」の人たちが語り合う

同窓会を開いた。同窓会といってもオンランで、集まったのは、全国各地で認知症の人と共にまちづくりの取り組みをしている人々である。しょっぱなから、画面の向こうでちぎれんほどに手を振って、わあ、きゃあの雰囲気になるのは同窓会ならではだ。