-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。

-

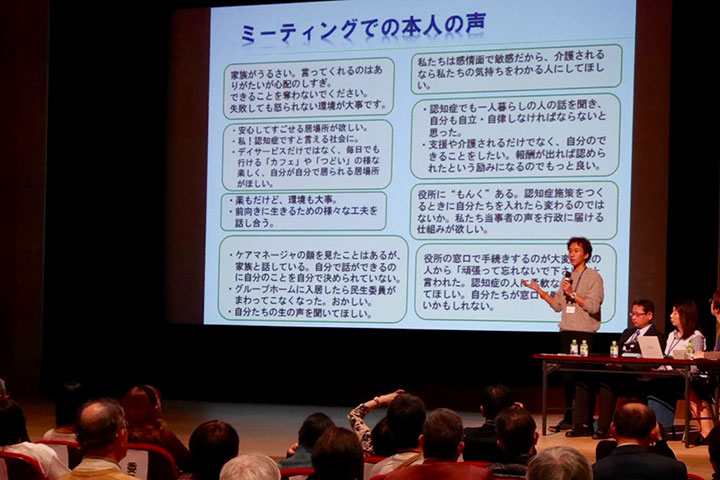

フォーラム超高齢社会を生きる in 名古屋〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2018年7月28日、ウインクあいちで「フォーラム超高齢社会を生きる in 名古屋〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

-

認知症の人と家族の会「全国研究集会・福井」リポート

10月28日、福井で認知症の人と家族の会の「全国研究集会」が開かれた。全国から約1600人という空前の参加者と規模の全研集会だった。

-

生まれも育ちも福祉‼︎〜認知症の人と家族の会 鈴木森夫新代表に聞く

2017年6月に公益社団法人「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)の新代表に就任した鈴木森夫さんに、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんがお話を伺いました。

-

地域まるごと健康フォーラム in 和歌山 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年11月5日、和歌山市民会館で「地域まるごと健康フォーラムin和歌山~認知症の人の思いから始めるまちづくり~」が開催されました。

-

地域まるごと健康フォーラム in 札幌 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年8月6日、道新ホール(札幌市)で「地域まるごと健康フォーラム in 札幌〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。7名の登壇者が、医療や介護、行政の立場から本音を交えて語り合います。

-

認知症とともに「よく生きる」と「よく死ぬ」こと

この国の超高齢社会というのは、とりもなおさず認知症社会であり、また別の側面で言えば年間130万人が亡くなる「多死社会」である。将来推計ではさらに増え続け、子供人口の減少も続くとするなら、年ごとに大都市の人口がそっくり消滅していく時代である。

-

「認知症」を伝える

3月12日のNHKの『あさイチ』で「本人が語る認知症」というテーマで、佐世保の福田人志さんが出演していた。認知症の本人がテレビで、自分のこと、認知症のことを話す。そんな光景が当たり前になりつつあるのだな、と小さな感慨を覚える。

-

2017年5月号(442号)

-

介護家族の選択 まちづくりが二人の願いだった〜愛知県常滑市〜

10年前にアルツハイマー型認知症と診断された彰さんと、「カフェ常滑屋」での仕事を続けながら、可能な限り夫に寄り添う生活を送っている妻の悦子さんの日常を紹介します。介護家族の苦労を知り尽くしている悦子さんは、家族が手芸などをしながらお喋りを楽しむ「地域カフェ」を開催。悦子さんが介護と仕事を両立させていることが、彰さんにも笑顔をもたらしています。

-

認知症の当事者発信という力

1月16日の朝日新聞の特集に「認知症の自分を生きる」という記事が載った。このコラムでも取り上げた町田市の「認知症とともに歩む人・本人会議」や仙台での認知症の本人丹野智文さんの主宰する当事者活動の「オレンジドア」などが紹介された。

-

2017年1月号(438号)

-

風舞い 地育つ 暖かい風の吹き抜ける町をめざして 〜栃木県佐野市「まちなかサロン 楽風(らふ)カフェ」〜

栃木県佐野市に認知症の人やその家族、地域住民が集う「まちなかサロン楽風(らふ)カフェ」がオープンしました。カフェの大きな役割の一つが、介護によって社会とのつながりが失われがちになる「家族」をサポートすること。地域の人を対象に認知症講座を開催するなどして、住民同士が交流しながら、支え合いのネットワークを広げています。

-

2016年12月号(437号)

-

友達が認知症

友達が認知症になった。みんなの最初の集まりは、思い切り泣くことから始まった。誰もがその友達の異変には薄々気づいていたのに、もっと早くに診断できたのにと、悲しいというよりその悔恨に泣いた。…

-

認知症ケアの来た道 「第2回 石橋典子さん」

認知症になった人を支え、ともに生きていくケアを実践してきた人々を紹介する「認知症ケアの来た道」。

シリーズ2回目は、島根県出雲市にあるデイケア施設で認知症の人にかかわってきた石橋典子さんです。 -

![我が妻からのプレゼント~日々是科学・進化する介護家族~[前編] 我が妻からのプレゼント~日々是科学・進化する介護家族~[前編]](https://www.ninchisho-forum.com/images/movie/n_015_01_thumb.jpg)

我が妻からのプレゼント~日々是科学・進化する介護家族~[前編]

認知症は本人の人生だけでなく、家族の人生をも一変させます。アルツハイマー型認知症になった妻を定年後の夫が介護するという我妻さん夫婦の生活を通し、認知症を受け入れながら生きる家族の姿をリポートします。

-

誰もがつどい安らぐ居場所 ~京都今出川 オレンジカフェにて~ Vol.2

認知症の人のよりどころとなる地域の認知症カフェの一つ、「オレンジカフェ今出川」。オレンジカフェ今出川を紹介する第2弾では、毎週日曜にカフェを利用している中西栄子さんとその家族の様子を紹介します。

-

誰もがつどい安らぐ居場所 ~京都今出川 オレンジカフェにて~ Vol.1

平成24年9月、京都市中京区にオープンした「オレンジカフェ今出川」は、若年性認知症や、認知症早期の人の居場所づくりを目的にした認知症カフェの一つ。カフェを利用している安永求さんの様子を紹介します。

-

認知症の定義

認知症ってなんだ? といきなり問われたらどう答えるだろうか。生半可な知識がある人ほど混乱するかもしれない。「エート、まずアルツハイマーでしょ、記憶障害だな。そうそう、高齢者に多い。待て待て、若年認知症も忘れてはならないぞ」…