-

「認知症」が地域を創る・名古屋リポート

「認知症にやさしい社会」とか「認知症になっても安心の地域」とか言われて久しい。超高齢社会に伴って認知症の人が飛躍的に増大する中で打ち出されたこうした言葉を、正直、多くの人はどう受け止めているのだろうか。

-

「認知症」が地域を創る・仙台リポート

7月7日、仙台の会場の急患センターに続々と人が集まってくる。新幹線で乗り合わせた研究者も受付にいた。地元だけでなく全国から集まってくる。

-

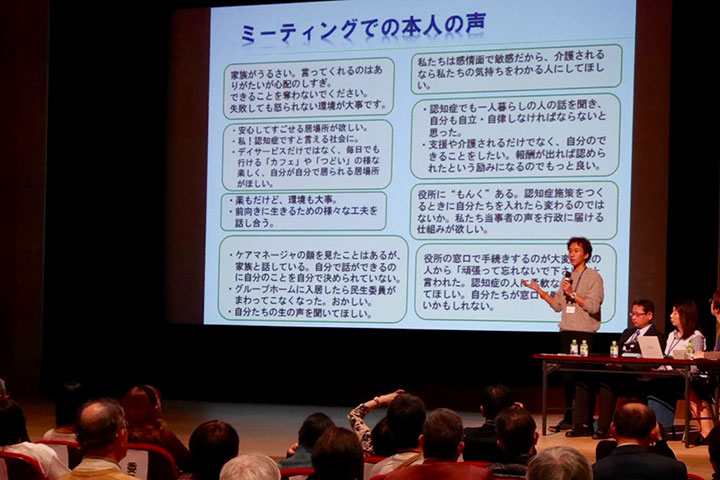

地域まるごと健康フォーラム in 和歌山 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年11月5日、和歌山市民会館で「地域まるごと健康フォーラムin和歌山~認知症の人の思いから始めるまちづくり~」が開催されました。

-

「認知症」が地域を創る・金沢リポート

金沢といえば加賀百万石の城下町。歴史と伝統が息づく古都である。そしてもう一つ、地域に根付く歴史遺産がある。1934年(なんという時代性か)、金沢市内に12の善隣館(いわば現在の公民館的福祉施設)が設置された。

-

地域まるごと健康フォーラム in 札幌 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年8月6日、道新ホール(札幌市)で「地域まるごと健康フォーラム in 札幌〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。7名の登壇者が、医療や介護、行政の立場から本音を交えて語り合います。

-

「認知症社会」、次の扉

認知症の「啓発キャンペーン」として、四人の認知症の人に集まってもらっての座談会をDVDにした。各地で活用が始まっている。大学で医療や保健関係の学生たちが視聴して、その先生が私に報告してくれた。

-

第1回 認知症にやさしいまち大賞 〜発表と表彰式〜

NHK厚生文化事業団は、地域で先駆的なまちづくりに取り組む方々を顕彰して社会的なムーブメントにつなげることを目的に、「認知症にやさしいまち大賞」を設立。

-

認知症とともに「よく生きる」と「よく死ぬ」こと

この国の超高齢社会というのは、とりもなおさず認知症社会であり、また別の側面で言えば年間130万人が亡くなる「多死社会」である。将来推計ではさらに増え続け、子供人口の減少も続くとするなら、年ごとに大都市の人口がそっくり消滅していく時代である。

-

「認知症」を伝える

3月12日のNHKの『あさイチ』で「本人が語る認知症」というテーマで、佐世保の福田人志さんが出演していた。認知症の本人がテレビで、自分のこと、認知症のことを話す。そんな光景が当たり前になりつつあるのだな、と小さな感慨を覚える。

-

人生を楽しむ 〜クリスティンとポール 6度目の日本旅〜

2017年、京都で開催される国際アルツハイマー病学会に出席するため、オーストラリア在住のクリスティン・ブライデンさんが夫のポールさんとともに来日しました。

-

だいじょうぶ こんなに頑張っているんだよ 佐野光孝さんと仲間たち

静岡県富士宮市に住む佐野光孝さんが若年性認知症と診断されたのは、2007年のこと。その後、富士宮市の観光協会でボランティアをし、認知症の人の社会参加や就労支援を呼びかけたことで注目されました。

-

いつまでも自分らしく 〜利用者というより美術教師として〜 若年認知症デイサービス「とんと 古譚」

杉山匡司さん(60)は美術教師として小学校や中学校で指導していましたが、10年前にパーキンソン病を発症し、その後、認知症であることがわかりました。今は週1日、若年性認知症の人を対象にした地域密着型デイサービス「とんと古譚」を利用しています。

-

介護だけの人生にはしたくない 〜認知症の妻を支える夫と家族の物語〜

5年前に認知症と診断された川路茂子さん(64)は、夫の良平さん(68)とともに栃木県佐野市内の自宅で暮らしています。週2回デイサービスに通う以外の介護は良平さんが担当していますが、「介護だけの人生にはしたくない」と、ボランティアなどさまざまな活動に参加し、自らの生活も大切にしています。

-

この本を若い人たちに

最近になって認知症当事者の本の出版が相次いでいる。藤田和子さんの「認知症になっても大丈夫!そんな社会を創っていこうよ」、丹野智文さんの「丹野智文 笑顔で生きる」などなど。どんな人に読まれるのだろう。もちろん認知症に関心を持っている人たちが多いはずだ。

-

2017年5月号(442号)

-

認知症を体験する

先日、都内で開かれた認知症VR体験会に参加した。VR、バーチャル・リアリティとは仮想現実。360度の映像を映し出すHMD(ヘッドマウントディスプレイ)のゴーグルをつけることで、あたかもその映像世界を体験できるというものだ。

-

介護家族の選択 まちづくりが二人の願いだった〜愛知県常滑市〜

10年前にアルツハイマー型認知症と診断された彰さんと、「カフェ常滑屋」での仕事を続けながら、可能な限り夫に寄り添う生活を送っている妻の悦子さんの日常を紹介します。介護家族の苦労を知り尽くしている悦子さんは、家族が手芸などをしながらお喋りを楽しむ「地域カフェ」を開催。悦子さんが介護と仕事を両立させていることが、彰さんにも笑顔をもたらしています。

-

認知症の当事者発信という力

1月16日の朝日新聞の特集に「認知症の自分を生きる」という記事が載った。このコラムでも取り上げた町田市の「認知症とともに歩む人・本人会議」や仙台での認知症の本人丹野智文さんの主宰する当事者活動の「オレンジドア」などが紹介された。

-

2017年1月号(438号)

-

風舞い 地育つ 暖かい風の吹き抜ける町をめざして 〜栃木県佐野市「まちなかサロン 楽風(らふ)カフェ」〜

栃木県佐野市に認知症の人やその家族、地域住民が集う「まちなかサロン楽風(らふ)カフェ」がオープンしました。カフェの大きな役割の一つが、介護によって社会とのつながりが失われがちになる「家族」をサポートすること。地域の人を対象に認知症講座を開催するなどして、住民同士が交流しながら、支え合いのネットワークを広げています。