-

認知症の「希望大使」任命イベント 〜希望を引き継ぐ〜

コラム1月20日に都心で認知症の本人大使「希望大使」任命式のイベントがあった。多くの関係者、そして認知症当事者も全国各地から集まり、メディア各社のカメラに囲まれた晴れやかなイベントだった。

-

「認知症バリアフリー社会」を創る視点

コラム今年は「認知症バリアフリー社会」へとなるのだろうか。去年4月に厚労省で、ご当地アイドルグループまで動員して、経済界、産業界あげて100近くの関係団体と共に賑やかに認知症官民協議会が設立された。

-

2020「認知症」が、社会をケアする

コラム今年の聖火ランナーに、認知症の人が町を走る。鳥取の藤田和子さん、仙台の丹野智文さん、そして東京品川区の柿下秋男さんたちだ。柿下さんは1976年のモントリオール・オリンピックにボート競技で出場したトップアスリートだ。

-

認知症この一年。令和の時代の「認知症」はどう動いたか

コラム令和元年の今年、「認知症」はどう動いたのだろう。今年、認知症への関心は高まった。それは二つの側面から見て取れる。一つは施策の動き。もう一つは私たちの暮らしの中の動きである。

-

一挙掲載!認知症とともに生きるまち大賞

コラム今年もまた東京国際フォーラムで「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式が開かれた。これまで、「認知症にやさしいまち」や「認知症とともに生きる社会」というのはいつもどこか、この社会の目指す姿として捉えられてきた。

-

認知症と地域・なつかしい未来を拓く「パートナーセンター・水平に支え合うしくみ」

コラム東京世田谷の三軒茶屋で「パートナーセンター」の発足式があった。三軒茶屋というのは、渋谷のお隣なのだが、ガラリと雰囲気が変わる。

-

「認知症」を語らない

コラムあえて、「認知症」を語らない。過剰に「認知症」を語ることは、「認知症」を問題化するだけだ。当たり前の認知症だから、語らない。認知症ではなく、切実な現実の「地域」をかたりあおう。

-

「認知症だからこそできること」から考える「できること」

コラム「認知症だからこそできること」言うフレーズをご存知だろうか。今、認知症の人を中心に、このフレーズからさらに次の次元への社会発信がされている。しかし、この言葉はいきなり出てきたわけではない。

-

「認知症ケア」をどう語るのか・中島紀恵子の言葉

コラム「コトバで語らなければ、カタチにならないのよ。もっと語り合ってコトバを探すの」中島紀恵子さんは頬を紅潮させ、そう語った。

-

「認知症とともに生きるまち大賞」とホームレス

コラム台風19号の時、地域の避難所に現れたホームレスの男性を、避難所の担当者が「区民ではない」として断ったという事態が起きた。誰もが強い違和感をもったはずだ。

-

仙台で認知症当事者たちとリカバリーカレッジを開く

コラム小さな集まりだった。小さいけれど、凝縮された想いに満ちた集まりだった。仙台のほっぷの森という就労支援などの草の根の福祉拠点が会場だった。その会場に三々五々、人が集まってくる。

-

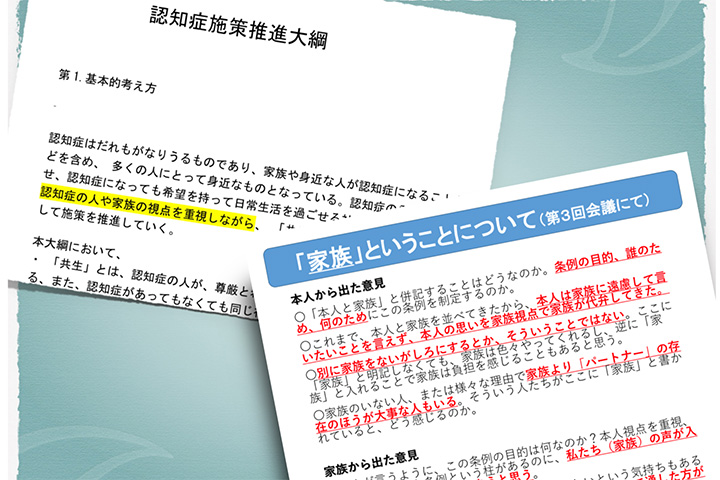

「認知症の人と家族」は、ひとくくりで語れるのか

コラム「認知症の人と家族」は、ほとんどいつもセットで語られる。どうしてなのだろう。家族なんだからか。認知症の当事者発信が盛んになる中で、家族の存在だって忘れていませんよ、ということなのだろうか。

-

認知症ケアは時代遅れなのか

コラム三鷹で認知症当事者勉強会が開かれた。テーマは「認知症ケア」だった。案内文にはこう記されている。

-

認知症治療薬の開発と「認知症とともに生きる」

コラム認知症の根本治療薬の開発が相次いで開発中止になった。報道によれば3月にはエーザイが、有力視されていた治療薬候補「アデュカヌマブ」の治験を中止すると発表したばかりで、今回はノバルティス社などが手がけてきた治療薬「CNP520」の治験の中止を決めた。

-

認知症の本人参画で、何が起こるのか

コラムお盆前に令和元年の厚労省の老健事業、「認知症本人の意見を生かした認知症施策展開に関する調査研究事業」の検討委員会が開かれた。

-

「認知症」を語った先人たち

コラム7月に長野県の佐久総合病院の「農村医学夏季大学」に参加してきた。交流会で、全国からの研究者や佐久病院小海診療所の由井和也医師と語りこんだ。

-

認知症 ある家族の思い 〜姥捨山伝承は何を語るのか〜

コラム「認知症と共に生きる」、その最大の実践者は言うまでもなく「家族」だろう。これはいろいろなところで言っているのだが、この国の現在の認知症の環境は、認知症の人と共に暮らしてきた家族抜きにしては語れない。

-

「認知症とともによりよく生きる」を語る〜佐久総合病院・農村医学夏季大学講座での講演より

コラム7月19日に、長野県の佐久総合病院での農村医学夏季大学講座で講演をしてきた。講演全体の最終部、「共生社会と対話」を語った部分を補筆修正した上で、コラムとして記したものである。

-

「認知症当事者」と「対話」する

コラム仙台の「宮城の認知症をともに考える会」に行ってきた。ここのイベントには不思議な磁場があり、そのためもあってか、全国から人が集まってくる。その磁場とは、言ってみれば、「対話性」である。

-

「私」は語るべき「認知症」を持っているか

コラムNHKラジオ深夜便の「認知症カフェ」に出演した時、ディレクターの佐治真規子が、最後にひとつお伺いしたいのですか、とちょっと改まって聞いた。「町永さんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」