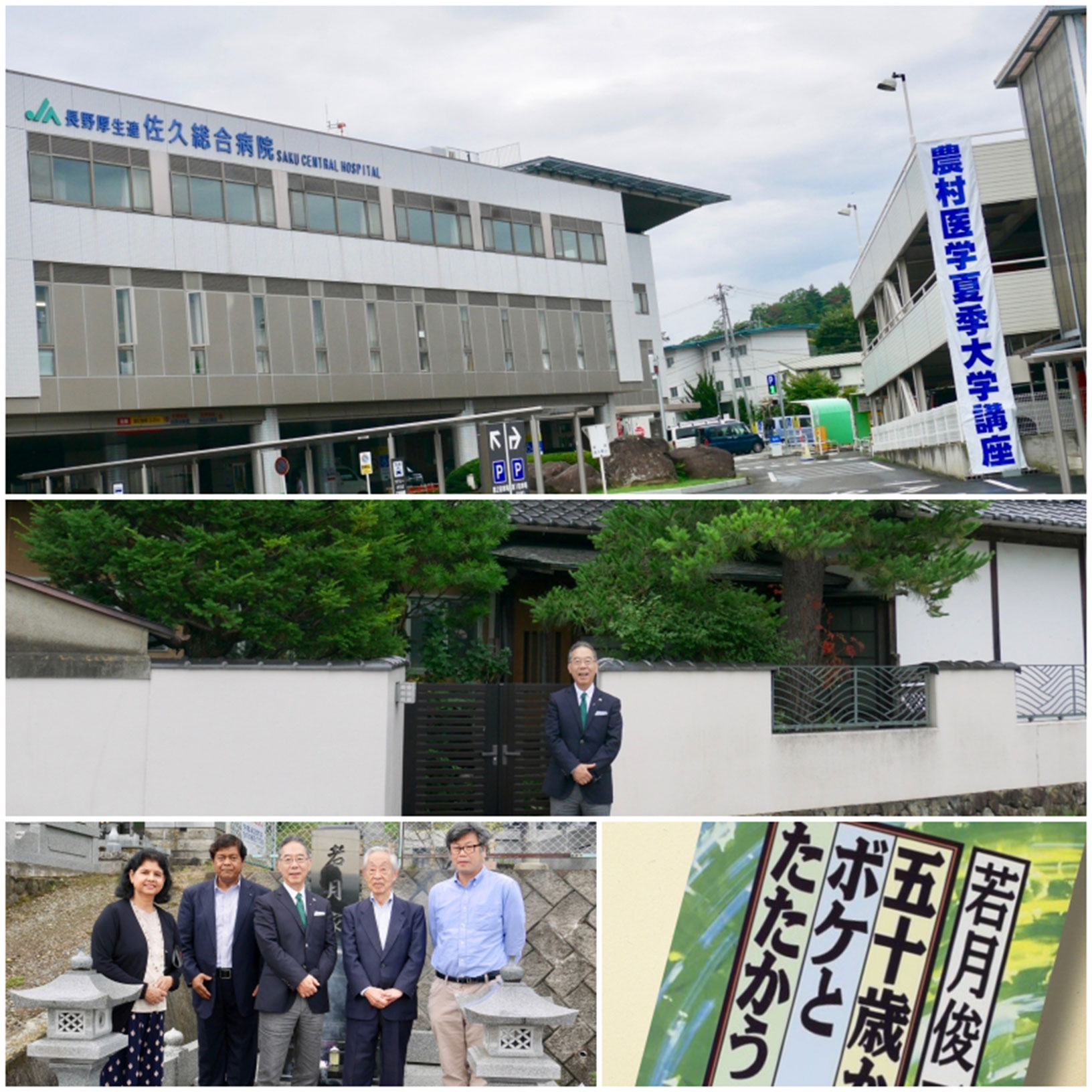

▲ 佐久病院に戦争末期に赴任した若月俊一は、信州の農民の貧窮をみて、「農民とともに」を合言葉に農民の暮らしの中に入り込んでいく。「農民とともに」という共生と協働をすでに昭和20年代に打ち出していた先駆性に驚く。その若月俊一の眼差しは、現在の「認知症とともに生きる」をどうみるだろうか。(写真は、佐久病院と若月邸前、墓参風景、著書)

7月に長野県の佐久総合病院の「農村医学夏季大学」に参加してきた。

交流会で、全国からの研究者や佐久病院小海診療所の由井和也医師と語りこんだ。

その時、由井医師が、「実はね、若月先生はこんな本も出しているのですよ」といって、ちょっと失礼と、コップのビールをテーブルに置くと部屋の片隅に置いた荷物のところにひょいひょいと行き、一冊の本を手にして戻ってきた。

それが、佐久総合病院の若月俊一が著した「五十歳からボケとたたかう」であった。

この話を続ける前に、この舞台となる佐久病院と若月俊一について若干の説明が必要だろう。若月俊一は外科医師で、その半生を通じて佐久の地で、「農民とともに」を合言葉に農村医療、農村医学を確立し、2006年に96歳で亡くなる。戦前戦後という時代を代表する「人格者」といっていい。

若月俊一の偉業は、医療分野にとどまらない。医療、保健、福祉、そして文化までを統合し、いわば地域福祉社会の創造を成し遂げたところにある。その若月精神(若月イズムとも称される)と地域医療の実践に、全国はもとより海外から医療者、社会学者が集う場となったのが、佐久総合病院である。

その佐久総合病院の恒例の農村医学夏季大学は、その報告の時代性と鋭さ、それを包む熱気で知られ、一度足を踏み入れると毎年佐久行脚をするハメになると言い伝えられるほどなのである。

私も当然、佐久病院や農村医学、若月俊一については、一通りのブッキッシュな知識は持っていたが、実は訪れたのは初めてだった。八ヶ岳山麓を走る高原鉄道で知られる小海線の佐久平に降り立つと(北陸新幹線なら軽井沢の次の駅)、変哲も無い信州山あいの盆地なのだが、そこが若月俊一と佐久病院の地であると思うだけでオーラが漂う気がする。そういうところである。

出会う医師たち誰もが、気さく親密で活気に満ちている。私が講演を終えると、そのあとに何人もの若い研修医が私を見かけると呼び止めて、感想や意見を述べるのである。立ち話をしながら、きっと若月が農村医療を始めた頃から、こうした医療者に囲まれていたのかもしれないとふと思ったりした。

そうそう、冒頭登場の由井和也医師にも私は初めて会った。だが、それ以前からメールなどでのやり取りは続いていたから、初めて会っても「やあやあ」と、すでに懇意の思いが先立ち、帰京してから名刺の交換もしていなかったことに初めて気づいたほどである。

その由井医師が手にしていたのが、若月俊一の「五十歳からボケとたたかう」という本だった。若月俊一87歳の時、今から22年前の著作である。「ボケとたたかい、痴呆症にならないために」という帯の文章も目次も、どうみても認知症の予防について記したもののようである。

うーむ、当時の若月にしても、オールドカルチャーの認知症予防を語ったのか、と思いつつ本を手にしていると、由井医師は私の懸念を見透かしたようにニヤリとして、「でもね、これ、認知症予防の本とは言えないのですよ」と言う。

その後、由井医師からその抜粋が送られてきた。抜粋という行為自体が、全体の文章からどの部分の選択をするかで、その人、由井医師の思想が浮き上がるという点でも興味深かった。

さて、若月俊一は、「ボケとたたかう」をどう記していたか。若月俊一はこう述べる。

(なぜみんながこんなに苦しんでいるのか)これをただ個人の「こころの持ち方」だけの問題に帰してしまって、論じていいのだろうか。そんな個人的な大脳生理学的な解釈だけで、本当にこの痴呆の予防ができるのだろうか。

私どもは「社会的人間」だからである。」(P47、48)

ここですでに若月は、痴呆を個人の属性の枠に止めることなく、「矛盾の多い世の中」に、痴呆の人が取り残され、それどころか、その矛盾のしわ寄せが痴呆の人を苦しめている現状を指摘し、それを見ようとしない医学モデルとしての痴呆症予防を批判する。

そこには、「社会的人間」としての視点が揺るぎないものとして据えられ、20年以上前に、予見的に新たな認知症観を模索していたのである。

そしてこの視点は、繰り返し述べられている。

今日の優秀な脳科学者の中に、「人間性」「社会性」「歴史性」の喪失が感じられてならないのである。私があえてここに「痴呆の予防」を論じて、一書を出す所以もまたそこにある。(P93)

真の「予防法」は、あくまでも現実の生活の中での人間的指針でなければならないからである。(P114)」

例えば、「人間のボケの発生や進行も、そのような人間的関係に強く左右されている事実」、また「真の予防法は、人間的指針でなければならない」というのは、大綱の「数値目標や、自助努力としての認知症予防」とは全く異なる人間主義としての捉え方だし、「人間性、社会性、歴史性の喪失」に至っては、そのまま痛烈な大綱批判である。

この「ボケとたたかう」を読むと、改めて認知症予防は、社会的視野の中で、こう語られるべきなのだと思う。それは若月俊一が、佐久の農村医療の現場で常に医療者に「病だけを診るな、農民を見ろ。そして社会を見るのだ」と語っていたことが、ここにも貫かれている。

由井医師は、若月のこの論を、「大綱の上をいっているのではないか」とし、自分たち佐久の医療者たちは、若月のこの「社会医学」的視点を受け継ぎ、実践していかなければならないと覚悟を述べている。

「ボケとたたかう」というタイトル自体は、若月俊一の、バイブル的な著「村で病気とたたかう」との整合を図っただけで、実際の内容は、「ボケとともに社会の矛盾と既成医療とたたかう」といった感の論考なのである。

なぜ、こうした視点を持ち得たのか。それこそが佐久の農村医療の底の厚さだ。佐久が虚名でなく、今なお多くの人を惹きつけるのは、若月の実践に流れるセンチメンタル・ヒューマニズム(心の交流ある人間主義)が感じられるからなのだろう。

「人間の側」に立つ。その思いとまなざしを思い切り外に振り向けて、社会を撃つ。

ここまで記して、どうも以前にも同じような論考に接した記憶があり、書棚を漁って一冊の本を探り当てた。

「痴呆を生きるということ」小澤勲の著作である。ここにこうある。

その一方で、日々、その時々を精一杯に生きている痴呆老人がいる。

これら両者のあいだに存在するあまりに大きな差異は、彼らが抱える痴呆という病の異なりによってというより、むしろ彼らの置かれた状況の違いによってつくられている。

痴呆を病む人たちの不幸と悲惨は、私たちがつくり出した不幸であり、悲惨なのだ」

先人たちの語ったことを引き継ぐものたち。私たち。先人たちの実践に感心して終わるなら、それは先人の思いを時代に埋没させることだ。葬ることだ。

私たちは、今なお、不幸と悲惨をつくり出してはいないか。「人間性」「社会性」「歴史性」の喪失はないか。

私たちの今度の勉強会では、「あらためて、認知症ケアに何ができるか」を語り合う。

そこでの一つの視点は、「認知症の人がこの社会をケアする」というものだ。

引き継ぐことは、絶えず、新たなものを生み出していくことだ。そう思う。