町永 俊雄 記事一覧

-

春うらら、人は人を失うとき、なに想う…

コラム春分の日の朝に、BSで放送された「妻亡きあとに ~近藤正臣 郡上八幡ひとり暮らし~」という番組を見た。俳優の近藤正臣が、互いに「ヒロさん」「臣(おみ)さん」と呼び交わしてきた小学校以来の幼馴染の伴侶、裕子(ひろこ)さんを亡くしてからのほぼ一年を描いたドキュメンタリーである。

-

「向こうからこっちをみたら、どうみえるんだろう」〜「自分ごと」の発見〜

コラムいつだかの新聞に、俳優のイッセー尾形氏の出身母校の思い出が載っていた。ある若い古典の教師が、窓の外を眺めながらふと「向こうからこっちをみたら、どう見えるんだろう」とつぶやいたという。

-

認知症医療の診断後支援とピアサポート 〜有明の月に想う〜

コラム東京の有明ベイエリアは、新しい街区である。空が広く、アリーナやビッグサイトなどのコンサートやイベントのための巨大施設が並ぶどこか未来的な空間だ。同時に、「月は有り明けの・・」と枕草子にも夜明けの空に残る月の風情が愛でられているように、時代の夜明け、有り明けの地でもある。

-

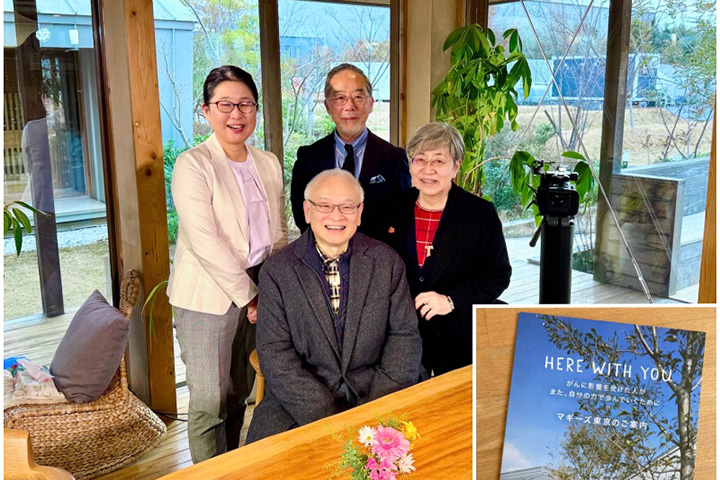

「二人に一人ががんになる」と言われているが… 〜フォーラム「がんと生きる」〜

コラム二人に一人はがんになる。これはよく言われていることだ。厚労省でも国立がん研究センターでも、がんを語るときには必ずといっていいほど「二人に一人ががんになる」ことの統計数値を置いて、そこから早期検診などへの啓発へと結びつけている。

-

振り向いて「ふるさと」 〜鹿児島県錦江町のまちづくり〜

コラム鹿児島県錦江町に行ってきた。錦江町は鹿児島の大隅半島にある小さなまちだ。

高齢化率が鹿児島県で2番目に高い。ほぼ2人にひとりが高齢者で、人口減少も急速に進んでいる。15年ほど前の1万人の人口が、今は6400人である。 -

共振する言葉、「自分とともに生きる」

講演を頼まれると大概は、事前にレジメを求められる。レジメ、レジュメとも言われるが、もともとは論文での概要で、考察の趣旨や要点などを記したものとされているのだが、私の場合、事前にレジメとして主催者側にお渡しするのはそうしたレジメとは随分と違っていて、いつも申し訳なく思っている。

-

必読!「認知症とともに生きるまち大賞」は、時代を拓く

コラムNHK・Eテレの「認知症バリアフリーのまち大集合」という番組を視た。NHKとNHK厚生文化事業団の第8回「認知症とともに生きるまち大賞」を受賞した全国の5団体の取組みを紹介したものだが、「認知症とともに生きる」ということの確かな風景が描かれている。

-

認知症と診断されても、「認知症の人」になるわけじゃない

コラム認知症と診断されたからと言っても、「認知症の人」になるわけじゃない、と言ったらどのように受け止めるだろうか。「え? なに言ってるの」と訝しく思うだろうか。それとも、「そりゃそうよね」とうなずくだろうか。

-

ケアするコミュニティ

コラムお正月というのは、なんということもなく過ぎていく、というのが、あるいは一番贅沢な正月らしい過ごし方かも知れない。東京育ちの私にとっては帰省という正月ならではの晴れやかで、そして気苦労ご苦労のイベントからはとりあえずまぬかれている。

-

今年2024年を振り返る 〜私たちの「いとなみとなりわい」を取り戻す〜

コラム能登半島の奥能登で被災した友人は、「地域」とは言わない。ふるさとを「いとなみとなりわい」の舞台と語る。震災と豪雨という二重被災、天を呪い地を恨んで当然の絶望の中から、ふるさとの「いとなみとなりわい」を取り戻すと、友人は小さく、しかし心決める強さを滲ませ、そうつぶやく。

-

認知症基本法「わかりやすい版」は、実はわかりやすくない?! 〜「わかりやすい版」のダウンロードはこちら〜

コラムこのコラムも前回で300回を超えた。まことに小さな声をつぶやくようにしてここまで回を重ね、その時々の気づきや想いやとまどい、それから理不尽へのはかないあがらいの言の葉という落ち葉のコラムだ。

-

師走にまるわかり!認知症基本法はこう読み解く

コラムこのところやたら忙しかったのが一息ついて、すっかりご無沙汰していたスポーツジムに行く。うーむ、体がなまっている。というか、運動不足というより加齢現象に過ぎないのかも知れない。

-

岩手県宮古市で話をして、誰がまちをつくるのかが見えてきた

コラム岩手県宮古市で講演をしてきた。宮古市には、浄土ヶ浜というまさにこの世の浄土のような景勝地があり、学生の頃行ったことがある。

-

東京のどまんなかで地域を創る 〜港区・地域ミーティング〜

コラム東京港区の白金高輪という地域は、富裕層の街、閑静な住宅街におしゃれな店とレストランやブティックといったイメージで、東京下町のガサツな職人の街で生まれ育った私は、わけなく反感を持ったりして、どうも下町と山の手と言うのは仲が悪い。

-

認知症の希望をどう語るか 〜認知症当事者勉強会の報告から〜

コラム小学校の書き初めのお題はいつも「希望」とか「大志」だった。へそ曲がりの小学生だった私は、「希望」とか「大志」というお題にどこか馴染めなかったような気がする。

-

希望は絶望に寄り添う 「生きるを支援する」自殺対策基本法と認知症基本法

コラム普段ほとんど口を交わすこともない父親が、珍しく中学生の息子に声をかけた。「どうだ、一緒に風呂に入ろう」

-

出雲の縁結びは、共生社会のパワースポットだ!

コラム島根県松江に行ってきた。出雲空港から松江市内までは、出雲市と松江市にまたがる宍道湖を巡るようにして車で30分ほどかかる。

-

認知症基本法を「自分ごと」に

コラム共生社会の実現を推進するための認知症基本法ができたことの端的な役割というのは、「認知症」を私たちの暮らしの「現場」に置いたことです。

-

認知症基本法、その施策基本計画をよみとく

コラム「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が、いよいよ私たちの街に歩み出す。認知症の施策をどうつくるのか、「認知症施策推進関係者会議」が6回にわたる話し合いを終えて、いよいよこの秋にも閣議決定を経て、施策の基本計画が策定される。

-

「復興元年、執念の本町キリコ祭りです」

コラム能登の夏は祭りで埋め尽くされる。能登半島の各地でキリコ祭りが行われた。夏の能登半島はこの祭りで沸き立つ。