-

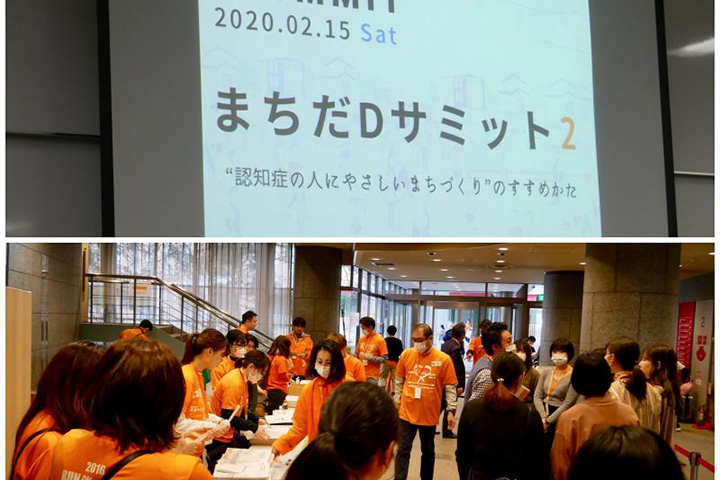

認知症を超えて 〜社会を変えるのは誰か〜

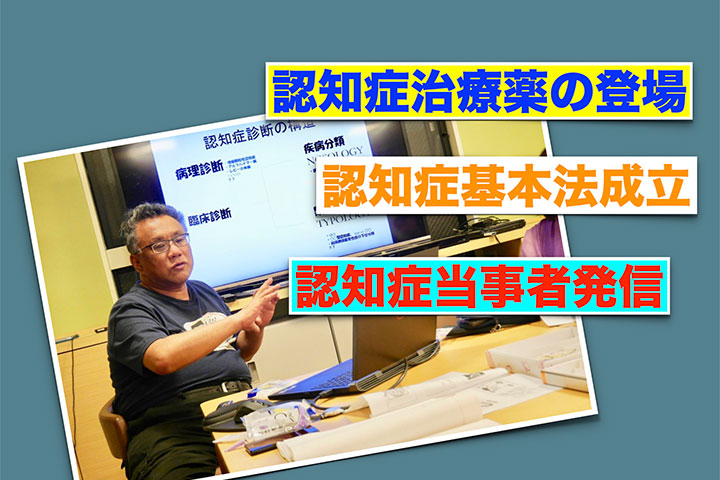

コラム認知症をめぐる変化の質量は、その起点をどこにするかによっても違うだろうが、とりわけここ20年は、質的にも大きな変化を見せている。

-

共生社会を創り直す 社会を変えるのは誰か

コラム今、この社会にこれまでにない動きが生まれている。それはこの社会はどうあったらいいのかという話し合いが行われていて、しかもそれが同時進行で公開されているのである。

-

「新しい認知症観」を創り直す

コラムさて、いきなりで申し訳ないのですが、「新しい認知症観」とはどういうことでしょう? と聞かれたら、みなさんはどう答えますか。

-

M子さんとの対話 「憧れ」や「夢」や「希望」を語りたい

コラム「こんにちわー、お邪魔します」「おお、暑い中よく来たね。久しぶりだ。あの勉強会以来かな」「これ、母の手作りのクッキーです」「へえ、手作りとは嬉しいね」「母は若いときのマチナガさんをテレビで観ていて、何か頼りないところが好きだったそうです」

-

2024「認知症とともに生きるまち大賞」のすすめ

コラム夏の暑さの盛りだろう。暑中お見舞い申し上げる。暑さにぐったりなのか、歳にぐったりなのか、はたまた途切れない雑務にぐったりなのか。こう言う時こそ、しゃんとして未来を見据えるような考察を掲げようではないか。

-

A君との対話 〜認知症基本法は問いかける〜

コラム「マチナガさん、先日の「対話する認知症」のコラムを読んで、ボクも関係者会議資料の認知症施策推進基本計画の素案を読んでみました」

-

対話する「認知症」 〜認知症施策推進関係者会議はなにを生むか〜

コラム今年も半分が過ぎようとしている。認知症基本法ができて、ハテ、何が起こるのだろうと思っている人が多いような気がしているのだが、実はすでに動いている。

-

認知症は時代の胎動をひきおこす

コラム「胎動」という言葉がある。「あら、あなた今、動いたわ」「えっ、どれどれ、ふーむ、あっ、動いた」「ね、きっとあなたの声が聞こえたんだわ」妊娠した妻と夫の会話。

-

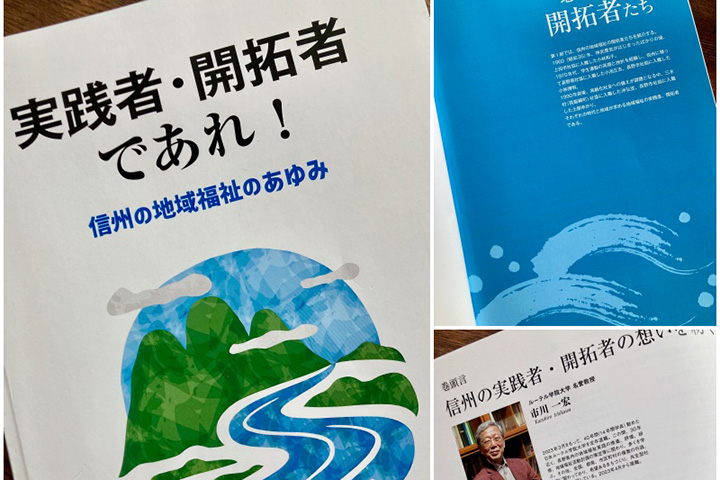

共生社会の幻想と希望 その3 信州の地域福祉のあゆみ「実践者・開拓者であれ!」

コラム共生社会のつくり方、といったハウツーがあるはずもないのだが、あえてつくり方と言うなら、それはひたすら個別の小さな実践をかさねていくことである。

-

共生社会の幻想と希望 その2 多様性と共生。相反する中に希望を見る

コラム共生社会の反対語と聞かれたら何を思いつくだろう。あえて考えてみると、言葉としてこなれていないが排他社会だろうか。共生という言葉の対語としたらそうなる。排他社会。

-

共生社会の幻想と希望 〜僕は久しぶりにアリストテレスに会ってきた〜

コラム昔々のそのまた昔のような話から始めるのだが、かつての、のほほんとした東京下町の高校生(僕のことだ)が大学に入って、さて、かと言って青雲の志に燃えるというタイプでもないし、女の子には見向きもされなかったし(その頃の政経学部には女子はほとんどいなかった)、講義に出ようにもキャンパスはバリケードに囲まれていて、つまりはアテドもないキャパスライフが始まったのだった。

-

奥能登は問いかける 〜能登半島地震から4ヶ月〜

コラムこの大型連休には、多くのボランティアが能登半島の被災地支援に入った。被災地の人々にとっては生活再建への大きな力になった。実際の瓦礫や家屋の片付けはもちろんのことだが、それ以上に、このように被災地に心寄せる人たちが続々と集まることに無形の支援を感じ取った人も多かっただろう。

-

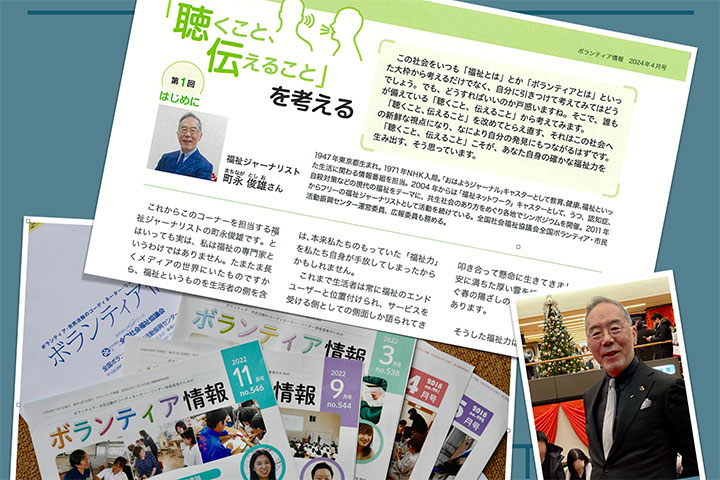

ボランティア社会と「聴くこと、伝えること」

コラムこの春からある機関誌に連載を始めることになった。なってしまったという感じがしないでもない。というのも、私は常々医療者や専門職でもなく、ましてや福祉の専門家でもありませんとお断りをしている。

-

桜の季節すぎて、「認知症革命」ふたたび

コラム春も桜の季節が過ぎると、何やら春も終わったような気分になる。そうは言っても夏に入れ替わるには、このモンスーンの風土ではこのあとに田畑の実りのためにも雨季を迎えるしかない。

-

「認知症が治る時代?」 どう考えればいいのか

コラム認知症が治る時代が来る。といったことを話した。それも、よりによって認知症医療を担う医療者たちとの研究会でのことである。

-

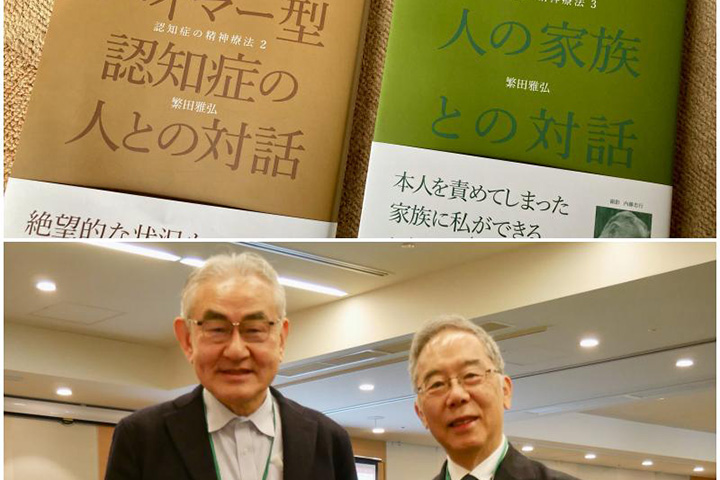

「認知症の人との対話」を読んで、そして自分との対話が始まる

コラム今、二冊の本を手にしている。認知症の精神療法の本である。しかし、この手の医学本にしては、その不思議な本の雰囲気になんとも魅了される。

-

認知症医療は「存在不安」に向き合う 〜「認知症は社会をケアする時代」のはじまり

コラム認知症を取り巻く時代状況が、潮が満ちてくるようにして変わりつつある。思えば、かつて痴呆と呼ばれ世間から隠されていた痴呆の人々がやがて認知症の人という呼称となり、家族の思いを寄せあうようにして家族の会が結成され、当事者の発信につながり、そして施策が追いつくようにして更新され、認知症基本法を生み出した。

-

がん患者の声は医療に届いているか 〜がんフォーラム大阪〜

コラムガンフォーラムを開くために大阪に行った。週末の大阪はインバウンドの客もあって大混雑。ホテルのチェックインに長蛇の列で30分ほどかかった。

-

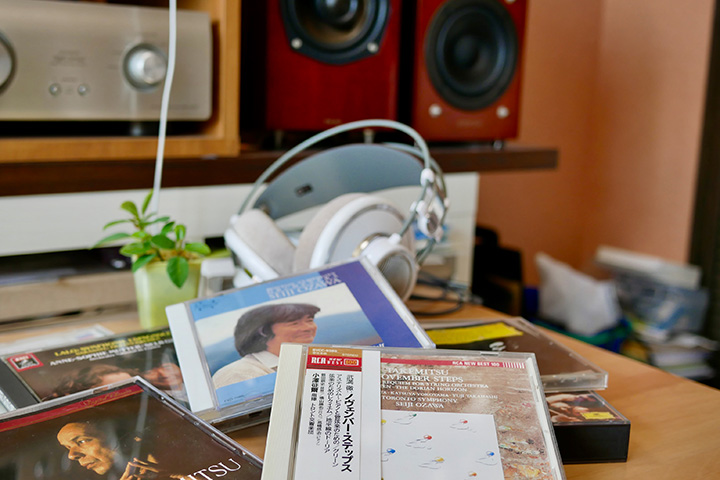

小澤征爾さんが語るオーケストラの誕生が、まちづくりを奏でる

コラム小澤征爾さんが亡くなった。私にとっての小澤さんの音楽は、書斎に置かれたオーディオ再生を通して、コーヒーを飲みながらや読書をしながら、あるいは何かをパソコンに打ち込みながら聴いていただけで、私自身はなんの専門性も持たないしがない音楽ファンのひとりにすぎない。

-

「認知症とともに生きるまち大賞」 〜新しい時代を拓く予感が聞こえる〜

コラム1月28日、有楽町の壮大な会議施設、国際フォーラムで、NHKとNHK厚生文化事業団主催の「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式とフォーラムが開かれた。