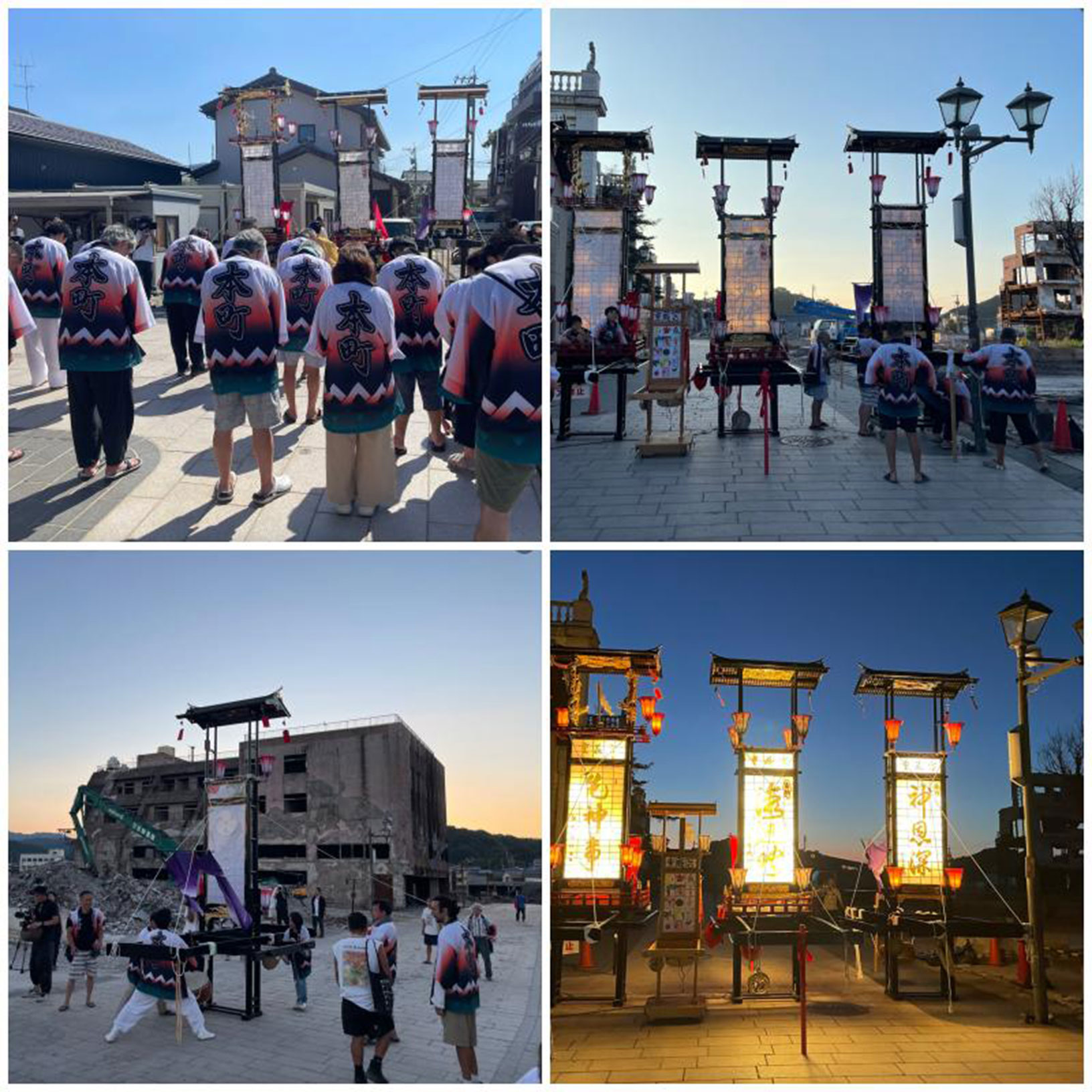

▲輪島本町のキリコ祭り。瓦礫の街で行われた。いつもと違うキリコ祭りは決意と覚悟の祭りとなった。能登では祭りの終わりが夏の終わり、今度は、厳しい冬に向かって歩むことになる。(写真提供:ごちゃまるクリニック・小浦友行さん)

能登の夏は祭りで埋め尽くされる。

能登半島の各地でキリコ祭りが行われた。夏の能登半島はこの祭りで沸き立つ。

学生時代に石川県七尾市出身の女学生が仲間にいて、夏になると故郷の祭りについてそれは熱を込めて果てしなく語り続け、その語りと情熱に圧倒された記憶がある。デラシネのトウキョアイト(故郷を失った東京モン)にとっては、彼女の故郷の磁気の強さに圧倒されたのである。

その後、その溌剌とした彼女はクラシック音楽や様々なジャンルの芸能プロダクションを立ち上げ、辣腕プロデューサーとなって今も活躍しているが、思えば、彼女の原点は能登の祭りだったのだ。

能登のキリコ祭りは江戸時代から続く伝統行事で、蒼天高くキリコ灯籠が華麗、勇壮に街を練り歩くというものだ。文化庁の日本遺産である。

震災後の今年のキリコ祭りは各社一斉に報道された。どこもタイトルはほとんど同じで、「震災からの復興祈願のキリコ祭り」、地元の人やボランティアがともに復興への願いを込めてキリコを担いで練り歩いたと伝える。

被災地の様々なイベントをすべて「復興への願いを込めて」とするステレオタイプも、祭りに関してはこうとしか言えないところがある。祭りは共同体の存在確認であり、とりわけ震災から八ヶ月の今年のキリコ祭りに込めた切実な決意や覚悟はひとしおであったはずだ。

ところが、奥能登、輪島に暮らし、自身が被災者でありながら被災者の緊急医療に取り組んできた医師の友人が、自身のSNSにアップした8月23日のキリコ祭りの写真の数々を見ているうちに、不思議な感慨に絡みとられていった。

三台のキリコが並び、その前に街の人々が並んでお祓いを受けている写真がある。

今年新調したお揃いの「本町」のハッピを着て頭を垂れている。陽が傾き始め、人々の影が更地となった本町通りの石畳の道に長く影を落としている。祭りの始まりの浮き立つ気分より、ひたすらの静謐に満ちた厳かな祈りの光景のようだ。

また、陽はようやく山影に沈み、キリコにも燈がともされた写真の背景には、瓦礫の街が広がる。

廃墟になったビルがそのまま夕陽を浴び、映り込んでいる男たちはただ押し黙っているように見える。瓦礫の中の祭りの風景だ。

見るものが感じる衝撃は、しかし輪島の人々の今の日常の風景なのである。私の衝撃は、それはそのまま他者であることの慚愧につながる。

また、ある写真では、一台のキリコ灯籠でお囃子の笛太鼓を奏でている祭りの風景が写っている。おそらくそこには賑やかなお囃子、笑い声、掛け声が交わされているに違いない。しかし、写真からはそのにぎわいは聞こえてこない。

すぐ向こうには廃墟となった巨大なビルがのしかかり、瓦礫の山にクレーン車が置かれている。人々の声や笑いを押しつぶすような現実の重圧の中で、今年の輪島本町のキリコ祭りは行われたのである。

こうした写真を撮った輪島の友人は、今年の祭りについては6月末から毎週末、本町の寄り合いを続けては祭りのことを話し合ってきたという。本町は、輪島の朝市で知られる地域と人のつながり濃厚な土地柄だ。

祭りを開くか開かないか、そのことは否応なく震災の現実をなぞることになる。それぞれの喪失体験を再度えぐるようなことにもなる。つらさの中の寄り合いが続いた。亡くなった人や家族のことを思えば、祭りをしていいのか。いや、鎮魂の思いを込めて開くことはできないか。話し合いは延々と続く中で、「全くと言っていいほど話はまとまらなかった」と、その友人は記す。

今年の輪島本町のキリコ祭りは、全くと言っていいほどまとまらない話し合いを重ねて、その末に開かれたのである。

私はここに被災地の現実が横たわっていると思う。人々のぶつかり合うような葛藤から、現地の復興への意思を読み取ることができるような気がする。「復興への願いを込めてのキリコ祭り」と一言でくくることができない被災した人々のそれぞれの心情の複雑な葛藤が溢れている。

震災から八ヶ月。私は、この友人の報告をたどる時いつも、ここには「被災地からのリポート」を超えて、今の私たちの社会の現実が凝縮されている。そのように思う。

それは例えばこれまでの支援のあり方の問い直しである。

福祉的な枠組みではともすれば、住民ニーズの設定といったところからさまざまな支援を組み立てる。だが、住民ニーズというのは、福祉や行政といった支援提供者の側の視点となり、そこでのニーズは提供する側の価値観で算定される。いわばニーズという需要にたいして福祉をどれだけ効果的に供給するかという需要と供給の市場原理の発動である。

今、福祉の世界では、こうしたニーズ・ベイスド・アプローチ(Needs Based Approach=NBA)ではなく、当事者主体、このばあいでは住民主体とするライツ・ベイスド・アプローチ(Rights Based Approach = RBA)に切り替えようとする動きが始まっている。

現在、能登半島で話し合われている「創造的復興」の根底には、一律に「被災者」と位置付けるのではなく、それぞれの意思決定を尊重するライツ・ベイスド・アプローチの萌芽が見られるような気がしている。

友人の医師は7月の別の報告では、地域医療を担うものとしては、その仕事柄、個別性を尊重する性質を持ち、だからその自分に「被災地の今はどうなっていますか」と総論的な質問をされても困るとつぶやいている。そもそも、個別性が高いのが普遍で大切なことであると、そのように語るのである。

総論的な「被災地」はどうしても外から見た視点であり、内側から見る個別の被災地の現実は、まとめることができないカオスに満ち、外と内のズレはなかなか交点を結ばない。

被災地の只中で「被災地」「被災者」と総論的にくくられることへの違和感が、あのキリコ祭りの開催かどうかの「全くと言っていいほどまとまらない話し合い」を生んだのかもしれない。

これは個別性の尊重、ライツ・ベイスド・アプローチなのだ。まとまらないのではなく、ひとりひとりの個別性という普遍をみんなで分かち話し合ったのである。

「全くと言ってまとまらない話し合い」とする寄り合いの凄みとはなにか。

それは、どんな思いもひとつとして打ち捨てまいとする全員の合意である。亡くなった人の思いを語り、遠く離れて避難しているお年寄りのふるさとへの思いを感じ、自身の喪失と隣の人の復興への願いを等量に論じ、本町のはるかな先達たちと共にあり、子どもたち、若い世代を信じ、託し、何かを切り捨てたり、誰かの思いを封じるようなことを決してしない。

だから、まとめるのではなく、亡くなった人、はるかな先達、遠く離れている人、まだ見ぬいのち、支援してくれる全国の人、朝市のおばちゃんおっちゃん、子供たち、だれもの思いを集められるだけ集めて灯すようなキリコ祭りにすると、一致することなどありえないことに一致する。

そのようにして本町のキリコ祭りは開かれた。

友人は、「本町キリコは地縁の象徴、輪島のラストホープなのです」「復興元年、執念の本町キリコ祭りです」と思いを吐く。

大人たちの思いの中、子どもキリコも登場した。

子供達は屈託ない。笑顔輝き、はしゃぎ弾む声が響いた。子どもキリコが登場したことで、どれだけ大人たちを励ましただろう。手作りの子供キリコの灯籠には、子供達の手書きで身近なスイカやかき氷、怪獣らしい奔放な絵で飾られ、その子どもキリコが、瓦礫の街を一条の希望のようにして練り歩いた。

見つめるだけで誰もが笑顔になった。そして友人は、「行く末がどんなに茨の道であっても希望を託す」と、万感の思いを込めて祭りの様子を描く。

「子供たちは楽しそうでした。

おっさんは泣いていました。

笑顔でおっさんは泣いていました。悔しくておっさんは泣いていました。

決して涙をみせなかったあのおっさんも、気づかれないようにそっと涙を拭っていました」

友人は、多分、号泣していたに違いない。

▲子供キリコの登場。輪島のここでは、震災以前から「子供を真ん中に」、と子供たち自身の様々な取り組みが展開されて注目されてきた。子供たちは確かな未来であり希望なのだ。(写真提供:ごちゃまるクリニック・小浦友行さん)

|第292回 2024.9.3|