サポート

さぽーと

[ サポート ] 関連記事一覧

-

認知症医療の診断後支援とピアサポート 〜有明の月に想う〜

東京の有明ベイエリアは、新しい街区である。空が広く、アリーナやビッグサイトなどのコンサートやイベントのための巨大施設が並ぶどこか未来的な空間だ。同時に、「月は有り明けの・・」と枕草子にも夜明けの空に残る月の風情が愛でられているように、時代の夜明け、有り明けの地でもある。

-

春うらら、人は人を失うとき、なに想う…

春分の日の朝に、BSで放送された「妻亡きあとに ~近藤正臣 郡上八幡ひとり暮らし~」という番組を見た。俳優の近藤正臣が、互いに「ヒロさん」「臣(おみ)さん」と呼び交わしてきた小学校以来の幼馴染の伴侶、裕子(ひろこ)さんを亡くしてからのほぼ一年を描いたドキュメンタリーである。

-

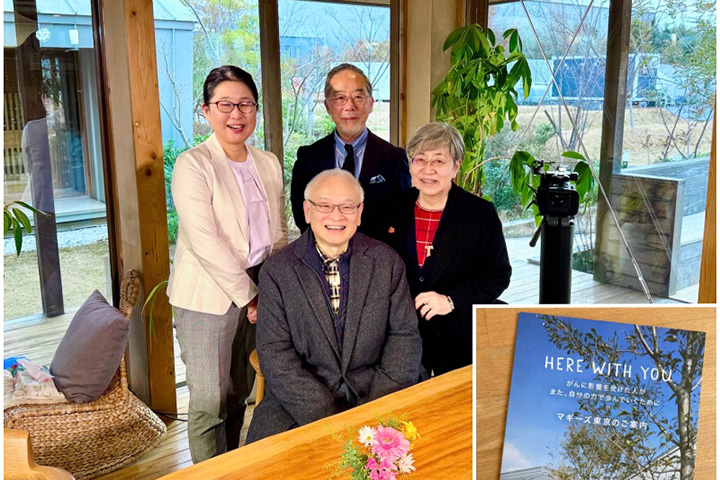

「二人に一人ががんになる」と言われているが… 〜フォーラム「がんと生きる」〜

二人に一人はがんになる。これはよく言われていることだ。厚労省でも国立がん研究センターでも、がんを語るときには必ずといっていいほど「二人に一人ががんになる」ことの統計数値を置いて、そこから早期検診などへの啓発へと結びつけている。

-

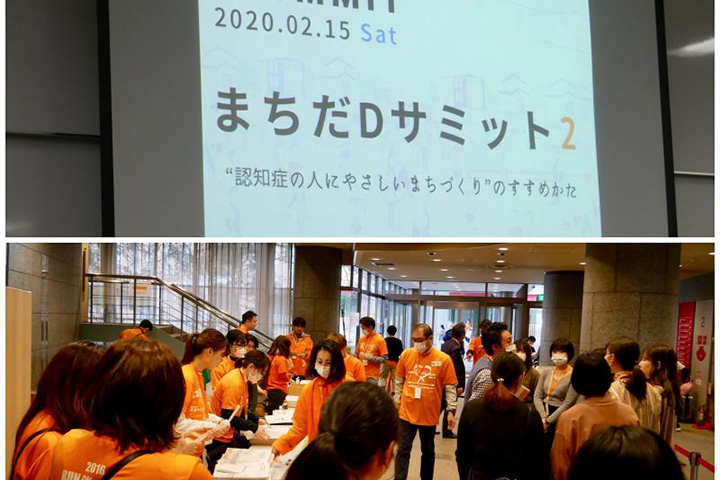

必読!「認知症とともに生きるまち大賞」は、時代を拓く

NHK・Eテレの「認知症バリアフリーのまち大集合」という番組を視た。NHKとNHK厚生文化事業団の第8回「認知症とともに生きるまち大賞」を受賞した全国の5団体の取組みを紹介したものだが、「認知症とともに生きる」ということの確かな風景が描かれている。

-

希望は絶望に寄り添う 「生きるを支援する」自殺対策基本法と認知症基本法

普段ほとんど口を交わすこともない父親が、珍しく中学生の息子に声をかけた。「どうだ、一緒に風呂に入ろう」

-

「新しい家族:暮らし豊かなシェアハウス」〜ささえ愛ホーム きよちゃん家〜

「新しい家族:暮らし豊かなシェアハウス」〜ささえ愛ホーム きよちゃん家〜

-

「復興元年、執念の本町キリコ祭りです」

能登の夏は祭りで埋め尽くされる。能登半島の各地でキリコ祭りが行われた。夏の能登半島はこの祭りで沸き立つ。

-

認知症を超えて 〜社会を変えるのは誰か〜

認知症をめぐる変化の質量は、その起点をどこにするかによっても違うだろうが、とりわけここ20年は、質的にも大きな変化を見せている。

-

M子さんとの対話 「憧れ」や「夢」や「希望」を語りたい

「こんにちわー、お邪魔します」「おお、暑い中よく来たね。久しぶりだ。あの勉強会以来かな」「これ、母の手作りのクッキーです」「へえ、手作りとは嬉しいね」「母は若いときのマチナガさんをテレビで観ていて、何か頼りないところが好きだったそうです」

-

2024「認知症とともに生きるまち大賞」のすすめ

夏の暑さの盛りだろう。暑中お見舞い申し上げる。暑さにぐったりなのか、歳にぐったりなのか、はたまた途切れない雑務にぐったりなのか。こう言う時こそ、しゃんとして未来を見据えるような考察を掲げようではないか。

-

〜はっちゃん ずっと一緒におってな〜 徳島市 初江さんと耕作さん Vol.5

レビー小体型認知症と診断された山田初江さんと夫の耕作さんの日々を紹介する5回目。2023年11月、耕作さんはかねてから準備していた初江さんとの小旅行を実行しました。

-

〜はっちゃん ずっと一緒におってな〜 徳島市 初江さんと耕作さん Vol.4

レビー小体型認知症と診断された山田初江さんと夫の耕作さんの日々を紹介する4回目。

-

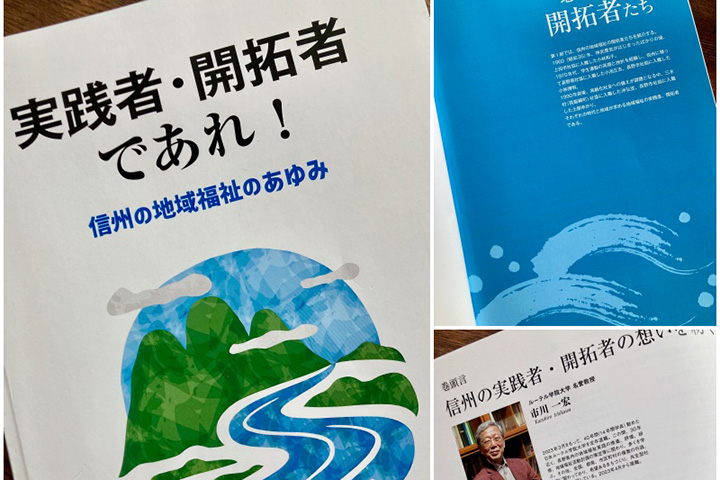

共生社会の幻想と希望 その3 信州の地域福祉のあゆみ「実践者・開拓者であれ!」

共生社会のつくり方、といったハウツーがあるはずもないのだが、あえてつくり方と言うなら、それはひたすら個別の小さな実践をかさねていくことである。

-

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

-

奥能登は問いかける 〜能登半島地震から4ヶ月〜

この大型連休には、多くのボランティアが能登半島の被災地支援に入った。被災地の人々にとっては生活再建への大きな力になった。実際の瓦礫や家屋の片付けはもちろんのことだが、それ以上に、このように被災地に心寄せる人たちが続々と集まることに無形の支援を感じ取った人も多かっただろう。

-

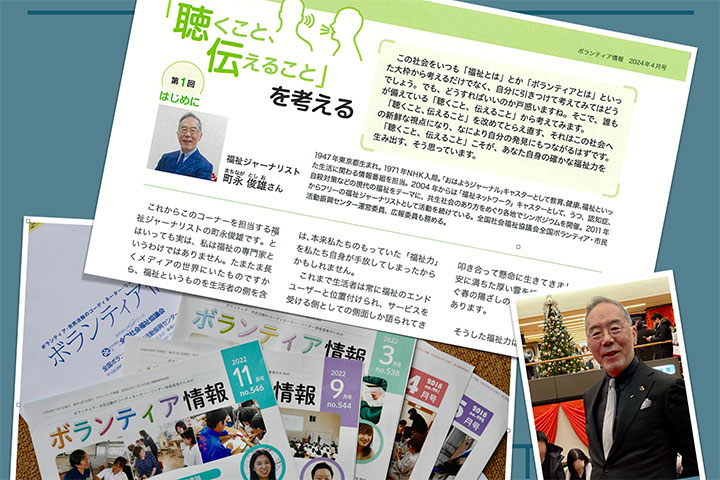

ボランティア社会と「聴くこと、伝えること」

この春からある機関誌に連載を始めることになった。なってしまったという感じがしないでもない。というのも、私は常々医療者や専門職でもなく、ましてや福祉の専門家でもありませんとお断りをしている。

-

「認知症が治る時代?」 どう考えればいいのか

認知症が治る時代が来る。といったことを話した。それも、よりによって認知症医療を担う医療者たちとの研究会でのことである。

-

「ハチミツとウメボシとカレーライス」Vol.3 〜誰も一人にしない・覚悟の介護〜

認知症が進行したゆみ子さんの日常を通して「介護のあるべき姿」を考えるシリーズの3回目。

-

認知症医療は「存在不安」に向き合う 〜「認知症は社会をケアする時代」のはじまり

認知症を取り巻く時代状況が、潮が満ちてくるようにして変わりつつある。思えば、かつて痴呆と呼ばれ世間から隠されていた痴呆の人々がやがて認知症の人という呼称となり、家族の思いを寄せあうようにして家族の会が結成され、当事者の発信につながり、そして施策が追いつくようにして更新され、認知症基本法を生み出した。

-

がん患者の声は医療に届いているか 〜がんフォーラム大阪〜

ガンフォーラムを開くために大阪に行った。週末の大阪はインバウンドの客もあって大混雑。ホテルのチェックインに長蛇の列で30分ほどかかった。