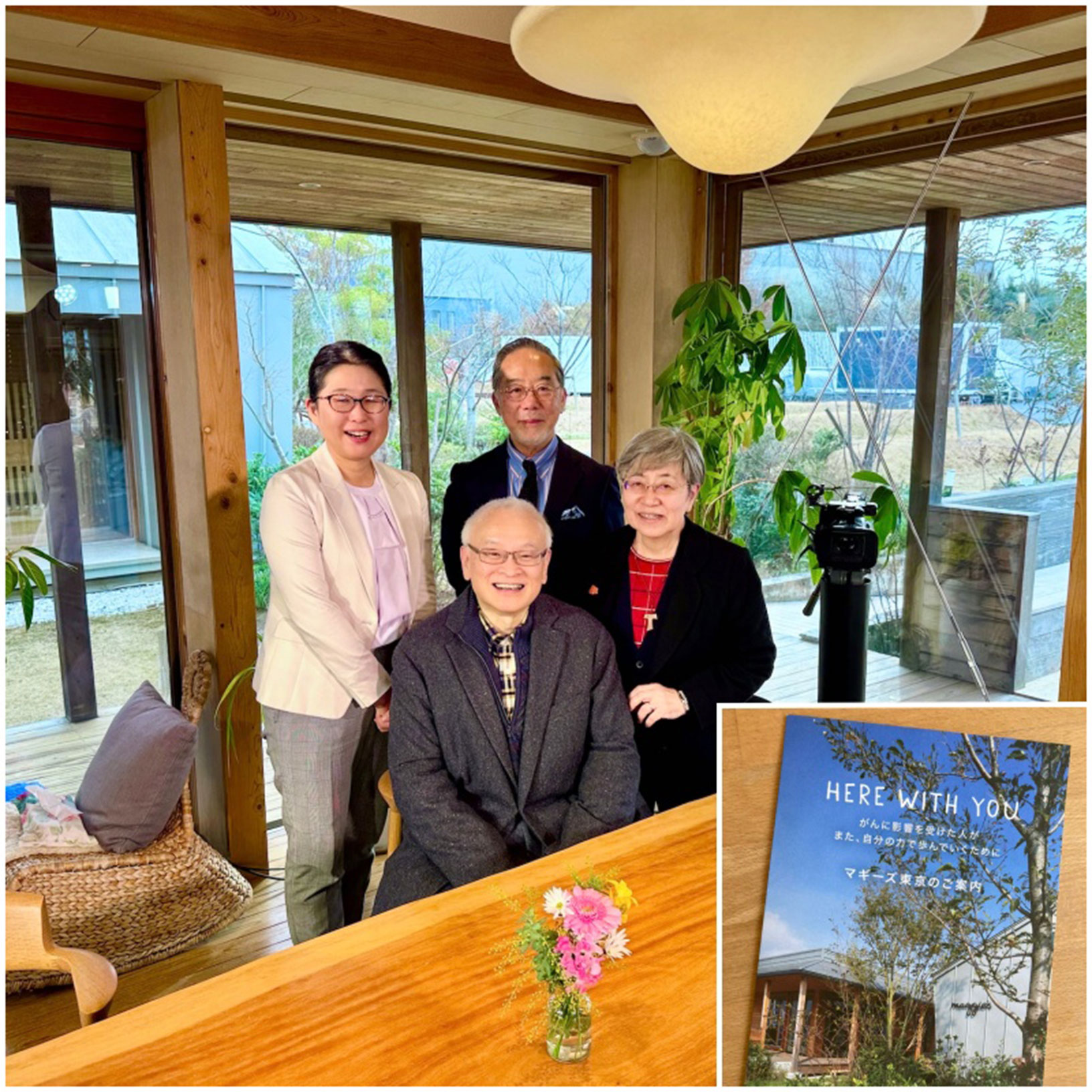

▲マギーズ東京でのフォーラム「がんと生きる」。左から国立がん研究センターの里見絵里子氏、大橋洋平氏、町永俊雄氏、秋山正子氏。

二人に一人はがんになる。これはよく言われていることだ。

厚労省でも国立がん研究センターでも、がんを語るときには必ずといっていいほど「二人に一人ががんになる」ことの統計数値を置いて、そこから早期検診などへの啓発へと結びつけている。

でも、この言葉に異和感を持つ、という人がいる。その人は、がんと生きる当事者だった。

「二人に一人ががんになる、というが、それはいつも「がんになる人」の見方だ。すでにがんになった私はそこにはいないような気がする」

「二人に一人はがんになる」ということは、だから検診しましょうといった啓発文脈での言葉である。確かにこの言葉が向けられるのは、二人に一人のうちのまだがんになっていない半数の側への言葉なのである。では、すでに「がんになった私」はどうなのか。失敗してしまった人なのか、そんなふうに思う、いや、そんなふうに思わされている気がする。とその人は語った。

先日、東京の江東区にあるマギーズ東京で、フォーラム「がんと生きる」を開いた。

マギーズ東京とはご存知の人も多いかと思うが、「がんに影響を受けたすべての人の第二の我が家のように」をモットーとしている。

そこは広い空と庭に囲まれたゆったりとした空間で、座り心地の良い椅子やソファがあり、がんサポートの知識と経験を持つ看護師や心理士などの専門家がじっくりと話を聴き、一緒に考えてくれる場となっている。

これまでもここマギーズ東京で何回かがんのフォーラムを開いている。いつもマギーズ東京のセンター長の秋山正子さんとご一緒だ。気分的にはいつもどこかに、秋山正子さんに会うためにマギーズに行く、といったところがある。

こうしたテーマでは理屈以前の人間の存在、人格の声を聴くことが必要で、マギーズ東京は私にはそのような空間なのである。余談です。

今回のフォーラムのテーマは「がんと緩和医療」である。

ただ、私達のがんフォーラムの特色は単なる医療情報ではない。「がんと生きる」というタイトルが示すように「がんと生きる人々」の側からの視点を据えている。

冒頭の「がんになった私」はどこにいるのか、と語ったのは、このフォーラムの参加者のひとり、大橋洋平さんだ。大橋さんはホスピス緩和医であり、自身も7年前にジストという希少がんと診断され、現在も抗がん剤治療を受けている当事者である。

今回のフォーラムの参加者は、その大橋洋平さんに加えて、国立がん研究センター中央病院緩和医療科 科長の里見絵理子さん、そしてマギーズ東京の秋山正子さんと私の4人だった。

テーマは「緩和医療」であるが、それはそのままがんがもたらす「痛み」、つらさや困難をどう「緩和」するか、ということである。ただ、このフォーラムでは「痛み」の概念を医療分野から押し広げるようにして、個人の「痛み」を社会に投影しながら緩和医療を考える。

緩和とはがんと生きる人々の痛みをとることであるとするなら、その痛みの緩和とはつまるところ「すべての生きることの支援」なのではないか。

何人かのがんと生きる人の取材映像を挟んでフォーラムは進んだ。

映像のひとりに、2年前に膵臓がんのステージ3と診断されたテレビプロデューサーがいる。

そのプロデューサーの山元浩昭さんは、硬質のドキュメンタリーを制作してきて40年になる。実は私もよく存じ上げている。かつて同じ番組班で共に仕事をしてきた仲間である。

番組制作の編集室での彼とは、取材シーンやインタビューなどの構成要素をポストイットに書き出しては壁一面に貼り出し、組み直し貼り加え削除し、延々と議論を重ねた記憶がある。山元プロデューサーはそのような制作者である。深夜の編集室の一画から社会を見つめ、人間存在を語り合った、そんな作業だった。

その彼ががんになった。フォーラムの打ち合わせでそのことを知らされ、咄嗟には彼がどのような思いでいるのか想像もつかず、やや呆然とした。

「痛み」はその人の主観の感覚であり、他者である医療者には評価は難しい。「痛み」をどう共有するのかが緩和ケアの最初の関門である。そして、その「痛み」とは身体疼痛だけに限らない。「痛み」は、その人の心と存在、人生を侵襲する。「がんになった人」と「がんになる人」との間には深淵が横たわる。

山元さんは、診断から2週間後にマギーズ東京を訪ねている。相談にのってくれたのが心理士の女性スタッフだ。彼女は、相談というより聴き手に徹した。

山元さんの方も、がんのことより、自分の仕事のことや趣味のサイクリングのこと、自宅の愛猫のことまで、頭に浮かんだことを次々に話した。話しているうちに山元さんはそれまでの自分でも説明のつかないざわついた感情が、なぜか落ち着いてきたという。

そのときに山元さんに対応した心理士はその時のことをこんなふうに語った。

「がんになると、自分の心のコップが溢れるほどの思いでいっぱいになる。それを話すことで、いっぱいのコップに話した分の空間、隙間が生まれるのね。その隙間がその人自身の力を生むのかもしれません。自分のがんを考える力が」

改めて考えてみれば、「自分のことを話す」ことには静かで大きな力がある。がんと生きる人は自分を話すことで、見失っていた自分を取り戻し、新しい自分を探り当てる。それは与えられる力というより、自分の中の力なのである。

私たちの日常で、じっくりと「自分のことを話す」機会は意外に少ない。

それは聴く人がいないからだ。この社会は「聴く社会」になっているのだろうか。緩和医療を社会に置けば、それは「聴く社会」の風景になる気がする。

山元さんはその後、自分のライフワークのテレビ制作の仕事を抗がん剤治療をしながら続けている。

しかし、仕事と治療を両立させることで、この社会への新たな視点に気づいていく。同僚たちがなにげなく、あるいは誠意を込めて自分に向けられる言葉、「ゆっくりと療養に専念して下さい」といった声に敏感にならざるを得ない。特別扱いという名目で「排除」されている感覚なのだと言う。

あるいはがんの診断以前には、自分も口にしていたはずの「社会のがん」と言ったたとえにも、この社会に潜むがんへの偏見を感じてしまう。

確かに社会のがんって相当酷い言い方だ。がんになった私の存在は「社会悪」なのか。そんな「痛み」を感じてしまうのだろう。

がんの「痛み」は、その人に喪失と孤立をもたらす。今までの自分では無くなった不安や絶望は深く、そして誰にも分かってもらえない。一番大事な家族と分かち合えない。それは家族の内に、語らないでいること、あるいは語れないでいることがあるからだ。

一番身近で大切な人であるからこそ、言えないことがある。家族は、これ以上本人に負担をかけたくないと聴きたいことを我慢する。大丈夫?と聴きたいけれど、そう聴けない。

がんになった本人もまた、大切な家族にこれ以上心配かけたくないから、自分の不安をそのままぶつけることを控えるしかない。互いの思いやりが、家族の空間にぎっしりと立ち込めて寄り添うことができない。話すことと聴くことが封印され、立ちすくむしかない空間になる。

だから、マギーズ東京のような第二の我が家の空間がある。そこでは、ほっと肩の荷を下ろして話すことができ、友人のように頷きながら聴いてくれる人がいて、がんになった人が再び自分の力を取り戻す一歩を共に考え、共に探してくれる。

確かに、がんになる人とがんになった人との間には見えない境界線があるのかもしれない。しかし、「二人に一人ががんになる社会」とは、言い換えれば「二人に一人ががんになった社会」でもある。

がんになる人もがんになった人も、この社会に共に生きることに違いはない。共に暮らしていく中で誰もが、「痛み」を抱えることがある人々である。

マギーズ東京では、話す力と聴く力が組み合わさって、その人の痛みを癒やし、その人自身を取り戻す力をともに考える。それは言ってみれば、「がんになった人」と「がんになる人」との小さな共生社会だ。

それは緩和医療の本質であると同時に、私たちのこの社会はどうあったらいいのか、ということの普遍で具体的な姿である。そしてそれは、江東区の運河のそばの広い空のもとに現として存在している。