レビー小体病は、認知症の原因疾患の一つ。脳の大脳皮質(人がものを考える時の中枢的な役割を持っている場所)や、脳幹(呼吸や血液の循環に携わる人が生きる上で重要な場所)にレビー小体という特殊なたんぱく質がたくさん集まることによって神経細胞が壊れ、認知症の症状が現れる。

レビー小体病はアルツハイマー病に続いて発症数が多く、認知症全体の約20%を占める。またアルツハイマー病は女性の発症者が多いのに対し、レビー小体病は男性に多く、女性の約2倍と言われている。

初期段階ではもの忘れよりも、実際にはないものがありありと見える「幻視」や、現実の状態を正確に把握できない「誤認妄想」を訴えたり、パーキンソン症状が現れることも多い。抗認知症薬の塩酸ドネぺジルはレビー小体病の進行を抑える効果があるとされ、健康保険が適用されている。

レビー小体病(レビー小体型認知症)

れびーしょうたいびょう

[ レビー小体病(レビー小体型認知症) ] 関連記事一覧

-

三橋さんの“見える”世界

三橋昭さんが「幻視」の症状に初めて気づいたのは、2018年11月頃のこと。現実とは異なる感覚があり、幻視であることを意識したと言います。

-

〜はっちゃん ずっと一緒におってな〜 徳島市 初江さんと耕作さん Vol.3

レビー小体型認知症と診断された山田初江さんと、夫の耕作さんの日々を紹介する3回目。

-

レビー小体型認知症家族の日々 〜お父さんありがとう②〜 鳴門市 和代さんと章造さん

2013年にレビー型認知症と診断された小倉章造さんと妻の和代さんの日々を紹介する「お父さんありがとう」の2回目。

-

佐藤充博さんの挑戦に応える 〜レビー小体型認知症の生活改善にリハビリ〜

岩手県岩泉で一人暮らしをしている佐藤充博さんは、10年来のパーキンソン病で歩行障害や腰痛、全身の機能低下といったさまざまな不具合に悩まされ続けています。

-

レビー小体型認知症家族の日々 〜お父さんありがとう①〜 鳴門市 和代さんと章造さん

8年前にレビー型認知症の診断を受けた小倉章造さん(78)。徐々にパーキンソン症状が悪化して誤嚥性肺炎を繰り返すようになり、2021年12月、妻の和代さんは入院先の病院から「延命措置か看取りの段階に入った」と告げられました。

-

〜はっちゃん ずっと一緒におってな〜 徳島市 初江さんと耕作さん Vol.2

レビー小体型認知症と診断された山田初江さんと、夫の耕作さんの日々を追ったシリーズの第2回。

-

〜はっちゃん ずっと一緒におってな〜 徳島市 初江さんと耕作さん Vol.1

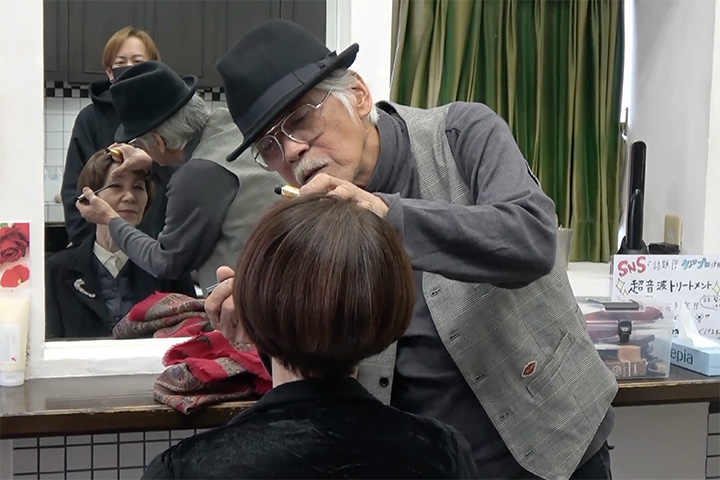

山田耕作さん(69)と初江さん(69)は結婚から50年。徳島市内で美容室を経営し、2人の子どもたちを育ててきました。

-

「影を慕いて 男性介護者の喪失と葛藤」〜裕子さん もう一度話したかった〜

岩手県宮古市在住の田中圭介さん(73)は、今年4月に妻の裕子さん(享年70)を亡くしました。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

-

花が憶えている 押し花アーティスト 川端信子さん(石川県七尾市)

石川県七尾市で暮らす押し花アーティストの川端信子さん。長年押し花教室を開催してきましたが、2017年にレビー小体型認知症と診断されてから徐々に幻視や物忘れなどの症状が進行し、教室を畳まざるを得なくなりました。

-

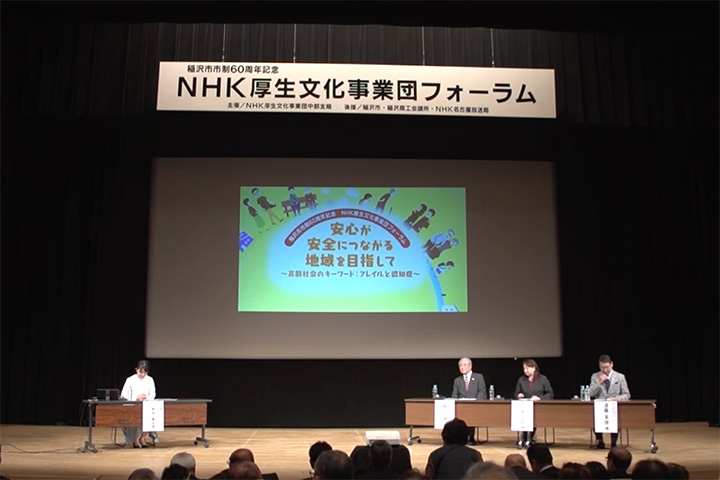

安心が安全につながる地域を目指して(稲沢市)

2018年12月1日、愛知県稲沢市の名古屋文理大学文化フォーラムで、稲沢市市制60周年を記念したイベント「安心が安全につながる地域を目指して~高齢社会のキーワード:フレイルと認知症~」が開催されました。

-

認知症フォーラム秋田会場

2014年7月、秋田市文化会館で認知症フォーラムが開催されました。地元で医療、介護、家族、行政の立場で認知症対策に取り組んでいる4名のパネリストが参加。…

-

「認知症で日本をつなぐ」

9月16日に、東京神田の東京都医師会館で「認知症で日本をつなぐシンポジウム2018」というイベントが開かれた。今年の認知症をめぐる動きの中でも、ある転換を示す注目のイベントだったかもしれない。

-

認知症を体験する

先日、都内で開かれた認知症VR体験会に参加した。VR、バーチャル・リアリティとは仮想現実。360度の映像を映し出すHMD(ヘッドマウントディスプレイ)のゴーグルをつけることで、あたかもその映像世界を体験できるというものだ。

-

2017年2月号(439号)

-

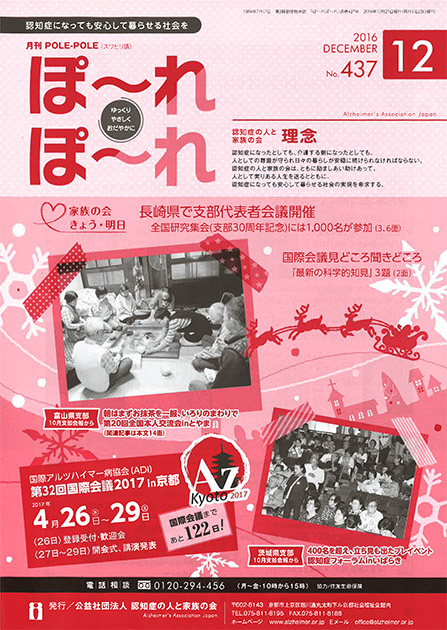

2016年12月号(437号)

-

地域カンファレンス in 佐賀 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2016年1月に佐賀市で開催された「地域カンファレンス in 佐賀」の様子を紹介します。パネルディスカッションでは「BPSD(行動・心理症状)」が話題に上り、原因や対処法について医療や介護の専門家、介護家族などが意見を交わしました。

-

認知症とアルツハイマー病はどう違う?

「認知症」は病名ではなく、認識したり、記憶したり、判断したりする力が障害を受け、社会生活に支障をきたす状態のこと。この状態を引き起こす原因にはさまざまなものがありますが、「アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)」もそのひとつ。…

-

認知症は治りますか?

認知症を引き起こす原因によっては、手術や薬物療法によって症状を完全に解消したり、改善できたりするものがあります。例えば、慢性硬膜下血腫は、血腫を手術で取り除くと認知症の症状がなくなります。…

-

認知症って、どんな病気ですか?

脳は、呼吸や睡眠といった意識せずに行っている活動から、学ぶ、運動する、創造するといった高度な活動に至るまで、人間のあらゆる活動をコントロールする「司令塔」の役割を果たしています。…