-

八千代座で語る「認知症」

熊本県山鹿市で、熊本県の介護専門職の研修会に参加してきた。こうしたイベントなら、普通、公共施設のホールなどが一般的なのだろうが、今回は会場が山鹿市にある明治の芝居小屋、八千代座である。国の指定重要文化財だ。

-

「認知症 5.0」 すぐそこの未来

ソサエテイ5.0(Society 5.0)というのをご存知だろうか(社会5.0とも呼ぶ)。この国がめざす未来社会で、超スマート社会のことなのだそうだ。

-

認知症の「希望」を語る

新しい年である。新しい年の初めには希望を語るべきだろう。と言いつつ、考えれば、希望を語る、というのは、この新年のいっときしかないのかもしれない。それほど、「希望」の肩身はせまくなってしまった。

-

「認知症の人基本法」と「権利」を考える

日本認知症本人ワーキンググループは、11月1日に厚生労働省で記者会見を行い「認知症とともに生きる希望宣言」を表明した。

-

高齢者の虚弱と漢方

東北大学病院・漢方内科准教授の髙山真先生に「高齢者の虚弱と漢方」について聞くシリーズ。

-

生まれも育ちも福祉‼︎〜認知症の人と家族の会 鈴木森夫新代表に聞く

2017年6月に公益社団法人「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)の新代表に就任した鈴木森夫さんに、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんがお話を伺いました。

-

Choosing to Return After 60 Years Seeking Treatment in Japan

Mrs. Toshiko Yamasaki (85 years old) immigrated to the US when her husband Katsuo (87 years old) was transferred there.

-

60年後の選択 病の妻と癒しの日本への帰国【前編/後編】

山﨑利子さん(85)は夫の勝男さん(87)の赴任をきっかけにアメリカに移住。長年アメリカで暮らし、二人の孫たちの世話も引き受けてきました。

-

私たちの「持続可能な社会」のために

この少子超高齢社会には「地域共生社会」への転換が言われている。そのことに間違いないとしても、いまひとつ、「自分ごと」としての切実感が希薄なのはなぜだろう。

-

あと30年一緒に 〜“お母ちゃん”が戻ってきた〜

河内長野市の自宅で一人暮らしをしている西井享子さん(88)は5年前に認知症と診断されました。診断当初は介護を拒否して体が徐々に衰弱し、もともと仲の良かった娘の広美さんとの関係もこじれてしまったそうです。

-

「今日も がんばらんば」③ 実践 地べたからの介護 〜佐賀県〜

佐賀市にある社会福祉法人「みんなのお世話」が展開している「地べたからの介護」の3回目。同法人が運営する「お伊勢茶屋」は、高齢の利用者だけでなく、高次機能障害を抱えた青年やスタッフの子どもなど、幅広い世代の人たちが大家族のように交流しています。

-

「認知症」が地域を創る・名古屋リポート

「認知症にやさしい社会」とか「認知症になっても安心の地域」とか言われて久しい。超高齢社会に伴って認知症の人が飛躍的に増大する中で打ち出されたこうした言葉を、正直、多くの人はどう受け止めているのだろうか。

-

愛知県が認知症条例制定に向け初会議

7月30日、愛知県は都道府県として全国初となる認知症対策の条例制定に向けて、専門家などによる初めての会議を開いた。

-

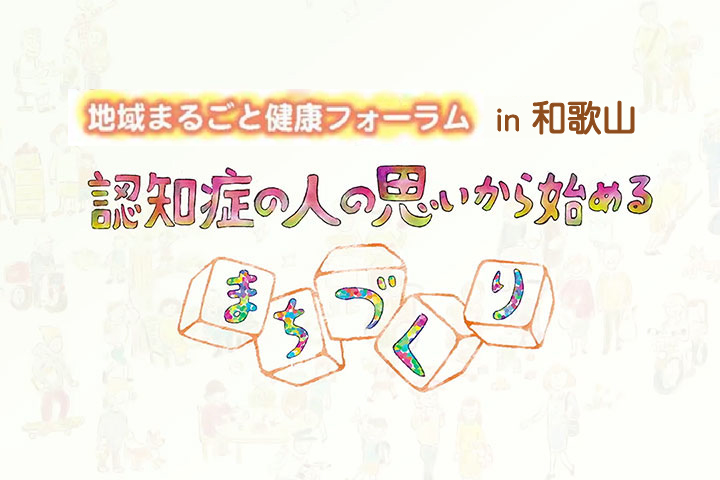

地域まるごと健康フォーラム in 和歌山 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年11月5日、和歌山市民会館で「地域まるごと健康フォーラムin和歌山~認知症の人の思いから始めるまちづくり~」が開催されました。

-

地域まるごと健康フォーラム in 札幌 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年8月6日、道新ホール(札幌市)で「地域まるごと健康フォーラム in 札幌〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。7名の登壇者が、医療や介護、行政の立場から本音を交えて語り合います。

-

認知症の「本人ガイド」が指し示すもの

認知症の「本人ガイド」の公開イベント(JDWG・日本認知症本人ワーキンググループ主催)が6月9日に開かれた。認知症の当事者誰もが経験することの一つが、診断されて最初に接する情報がネガティブなものばかりだったということがある。

-

働く 稼ぐ 楽しむ 〜かなえるデイサービスまるの行商ツアー〜

青森県八戸市の「デイサービスまる」では、利用者たちが家庭菜園で育てた無農薬の大根を使い、漬物を作っています。漬物作りは昔からどこの家庭でも行われてきた作業。周囲は高齢者に対して「もう何もしなくていい」と抑えつけてしまいがちですが、お得意の漬物作りを任されることが「まだできることがある」という自信や意欲につながっているのです。

-

「今日も がんばらんば」② 実践 地べたからの介護 〜佐賀県〜

佐賀県内で6カ所の介護施設を運営している社会福祉法人「みんなのお世話」が取り組んでいる「実践・地べたからの介護」。第2弾では、畳や床の上で生活することで、生活力がどのように回復するかを紹介します。

-

五人に一人が認知症になる、と言われても・・・

二人に一人ががんになる。高齢者の五人に一人が認知症になる。こうしたデータを何度目にし耳にしたことか。いや、私自身だって、こうしたデータを枕に語り始めることがある。

-

今、改めて介護家族を考える

この国の認知症をめぐる環境、状況というものを創り上げてきたのは誰か。それは、認知症の人を介護する「家族」だった。1980年に京都で「呆け老人をかかえる家族の会」が生まれる。当時、認知症は「痴呆」であり「呆け」と言われていた。