-

ゆっくりと のんびりと 真理ちゃんと一緒に 〜若年性認知症夫婦の選択〜 Part 5

若年性認知症と診断された中見川清秀さん(60)と妻の真理さんの日常を伝えるシリーズの第5回。

-

越谷がーやカフェの仲間たち 「仕事と仲間は生きがい以上」若年性認知症の人の現在

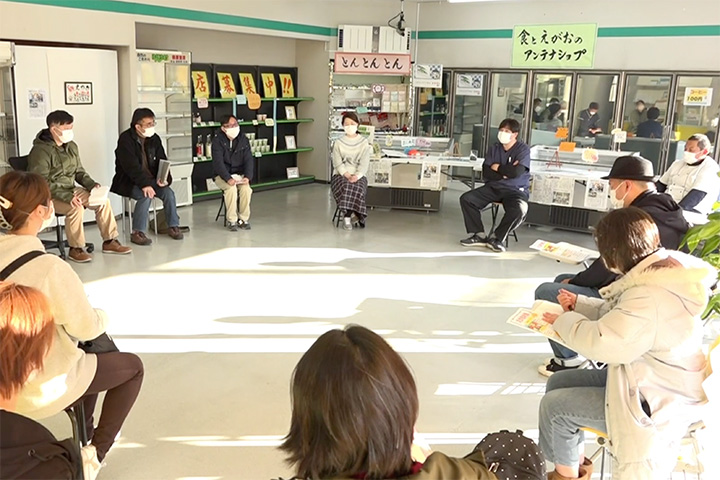

埼玉県越谷市で毎月開催されている「がーやカフェ」。認知症の人と家族、さらに自治体の職員も加わり、ゲームやおしゃべりをして過ごします。

-

「スローショッピング」はいかにして生まれたのか

「スローショッピング」という取り組みをご存知だろうか。認知症のある人が自分自身で買い物ができるように、地元のスーパーや地域の人々がバリアフリーの取り組みをすることで、人や地域が大きく変貌した注目のまちづくりだ。

-

深夜に開店する小さな認知症カフェ

深夜、日付が変わる頃に開店する小さな認知症カフェがある。夜も更けた頃、女性オーナーがひとりで切り盛りするそのカフェに、ゲストがふらりとやってくる。認知症カフェである以上、認知症に関わる多彩な人が訪れる。

-

長寿の未来フォーラム 家族と暮らす 〜認知症を“ともに”生きる社会へ〜

長寿の未来フォーラム 家族と暮らす 〜認知症を“ともに”生きる社会へ〜

-

丹野智文の「ロンドンADI報告会」に参加する

丹野智文を読み解く、といったことがこれから大切になるだろう。たとえば、彼が決まって使う「笑顔で生きる」であっても、そのソフトな言い回しと彼の人柄が反映して、聴く側もついニコニコと笑顔になってうなずく。

-

デンジャーとリスク、コロナとの共生を考える

この稿を記している時点では、新型コロナウイルスの爆発的な第7波が続いていて、この先どうなるのか誰にも確かなことは言えない。

-

秋田の地域ミーティングがもたらした「成功」とは

秋田で地域ミーティングを開いた。コロナの日々でどうしても停滞していた地域がこれからどう動くか。どうあったらいいのか。コロナに覆い隠されていた課題をどう見つめ直すか。

-

「認知症と共に生きるまち」とコモンズ

今年も第6回の「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まっている。このコロナの事態が始まった2020年には、果たしてどれだけの応募があるかと気を揉んできたが、確かに応募数は以前に比べれば減ってはいる。

-

喪失を語る認知症当事者 〜「認知症の私に見える風景 下坂厚 49歳」を観る〜

NHK Eテレ ハートネットTVの「認知症の私に見える風景 下坂厚 49歳」を観た。京都在住の若年性アルツハイマー型認知症と診断された下坂厚さんの日常を、彼のSNSの写真とスケッチのような、つぶやきのような短詩を交えて描いたものだ。

-

「認知症とともに生きる」ノート その9 やむに止まれぬ想いと認知症

以前ラジオ深夜便に出演したときに、ディレクターの佐治真規子氏から、「マチナガさんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」と直球を投げられて、随分と面食らったことがある。

-

「認知症とともに生きる」ノート その6 〜認知症と聴く力〜

認知症を考える時、私たちはまず「認知症とは」と語り始めます。認知症当事者は、「わたしは」と語ります。私はこの立場の違いの認識が重要だと思います。

-

ONE PIECE(ワンピース)〜寄せ木細工のように〜

大分県佐伯市内にある「在宅支援クリニックえがお」。訪問診療を行うクリニックですが、理事長の山内勇人医師が中心になってさまざまな地域活動を展開しています。

-

春よ来い 〜この春、花の下できっと会おう〜

仕事部屋に、コトリ、春を置くようにひとつの雛人形を置いた。まことに小さな手のヒラにのる素朴な造作の土人形である。造り手がこねて彩色し、細く小さく眉目を引いた可憐なお顔をしている。

-

スフィンクスの謎 〜認知症とケアの力〜

このコラムも200回を超えた。第一回が2008年7月だからもう14年間続いているわけだ。コラムタイトルは認知症EYESだから、当然、認知症がテーマなのだが、200回を超えて描いたこの社会の認知症を改めて振り返ると、そこには大きな変化を見て取れる。

-

感染リスクという闇

この国で新型コロナウイルスの感染症の第一例目が確認されたのは、2020年の1月15日だった。それから2年が経った。現時点で740日を超えたのである。あるいは千日を超えるかもしれない。

-

生きることを共にする ~認知症と社会と私~

みなさんはどんな正月を過ごしたのだろう。正月というのは不思議な歳時記で、なんだかんだ言っても除夜の鐘が響き、新しい年になるとだれもが改まった気分になる。

-

笑顔とぬくもりの「認知症社会」へ

「ミネルヴァの梟は迫り来る黄昏に飛び立つ」とは、ヘーゲルの「法の哲学」の中の一節である。初めてこの言葉に接した時は、詩的で映像的で、神話に託された不思議な世界観にただ魅せられた。

-

群馬発 長寿の未来フォーラム 人生100年時代への処方箋 〜最高齢化率の村に学ぶ“健やかな暮らしと生きがい”〜

群馬発 長寿の未来フォーラム 人生100年時代への処方箋 〜最高齢化率の村に学ぶ“健やかな暮らしと生きがい”〜

-

「弱さ」を「強さ」にする社会へ 〜「“あかさたな”で研究者になる」を視て〜

番組の冒頭は意表をつくような物語に満ちた映像から始まる。深海から一群の泡が湧き起こり、そこに「潜水服は蝶の夢を見る、という映画をご覧になったことがありますか」という静かな語りかけのナレーションがかさなる。