-

愛知県が認知症条例制定に向け初会議

7月30日、愛知県は都道府県として全国初となる認知症対策の条例制定に向けて、専門家などによる初めての会議を開いた。

-

地域まるごと健康フォーラム in 札幌 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年8月6日、道新ホール(札幌市)で「地域まるごと健康フォーラム in 札幌〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。7名の登壇者が、医療や介護、行政の立場から本音を交えて語り合います。

-

在日コリアンの町にて ハングルを忘れない〜NPOまめもやしの支援活動〜

京都市南区東九条は、昭和30年代から在日コリアンが移住した地域です。長年貧困や差別に苦しんできましたが、現在その多くが行政に対する住民運動の末に建設された団地で暮らしています。

-

地域カンファレンス in 高知 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年1月に高知市で開催された「地域カンファレンス in 高知」の様子を紹介します。総合診療医による基調講演に始まり、医療や介護、行政、介護家族などさまざまな立場の人がパネリストとして意見を交わしました。

-

認知症クロスオーバー

先日、精神科医の斎藤環さんと対談した。斎藤環さんの専門は思春期・青年期の精神病理で、斎藤さんは日本でいち早く「引きこもり」に注目し、その支援と対策に取り組んできた。

-

地域カンファレンス in 長野 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2016年に10月に長野市で開催された「地域カンファレンス in 長野」の様子を紹介します。医療・介護・行政・家族のそれぞれの立場から、家庭と地域を繋ぐための活動や想いについて意見を交わしました。

-

住民が主役

11月に広島県庄原で「認知症・安心の町は市民の手で」というイベントに参加した。毎年恒例の、認知症と地域づくりをテーマとした講演とシンポジュームで、地域住民の手作り感満載のイベントだ。

-

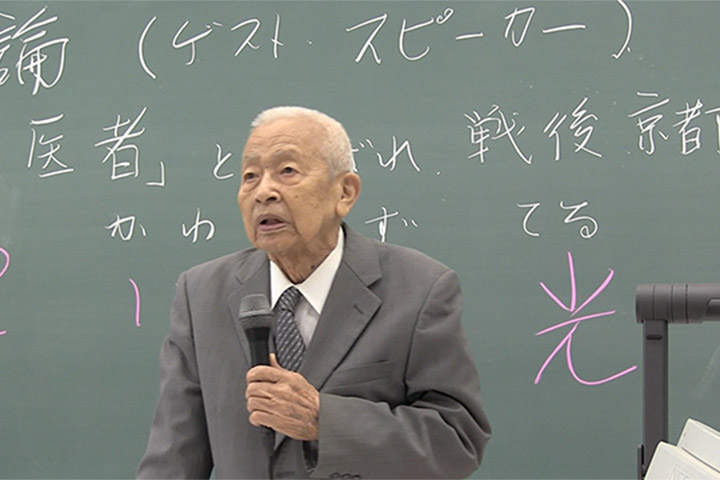

早川一光医師 最後の講義

自らががんになり、自宅で在宅医療、在宅介護に支えられながら生活してる医師の早川一光さん。戦後、京都市西陣で診療所を立ち上げ、「在宅医療」が一般的ではなかった時期に、地域に出る活動を展開。また認知症医療の草分けでもある早川さんが立命館大学で福祉を学ぶ学生たちに行った社会福祉概論の講義の様子を紹介します。

-

地域カンファレンス in 群馬 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2016年3月に群馬県前橋市で開催された「地域カンファレンス in 群馬」の様子を紹介します。”人とつながり、ともに暮らす”。認知症の本人の声、思いから地域を見つめ、私たちのまちづくりについて語り合いました。

-

地域カンファレンス in 佐賀 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2016年1月に佐賀市で開催された「地域カンファレンス in 佐賀」の様子を紹介します。パネルディスカッションでは「BPSD(行動・心理症状)」が話題に上り、原因や対処法について医療や介護の専門家、介護家族などが意見を交わしました。

-

若年認知症 ~ともに生きる夫婦の日々~「彼女の言葉を待っている」 Part 3

若年性認知症になった田中裕子さんと介護をする夫・圭介さんの日々のリポート。

3回目は薬の調整で症状が好転した裕子さんの様子を紹介します。 -

大分県佐伯市 まちなかカフェに集う ~役割があれば いつまでも自分の家で 地域で暮らせる~

大分県佐伯市で毎月開催される「まちなかカフェ」。ここを利用する武田キミエさんの姿を追いながら、どうすれば認知症の人が地域で生き生きと暮らしていけるかを考えます。

-

認知症ケアの来た道 「第1回 高見国生さん」

「認知症の人と家族の会」代表理事の高見国生さんは、認知症の養母を介護した経験を生かし、家族を支える活動を続けてきました。

3回にわたって話を聞きます。 -

誰もがつどい安らぐ居場所 ~京都今出川 オレンジカフェにて~ Vol.1

平成24年9月、京都市中京区にオープンした「オレンジカフェ今出川」は、若年性認知症や、認知症早期の人の居場所づくりを目的にした認知症カフェの一つ。カフェを利用している安永求さんの様子を紹介します。

-

本人が病院に行きたがらない場合の対処法

「最近何かおかしい」「もの忘れがひどいようだ」などと家族が異変に気づき、認知症の診察のために病院に連れて行きたくても、なかなか本人には言い出しにくいものです。また、本人が受診を嫌がったり怒り出したりすることもあります。…

-

認知症はどこで診てもらうといい?

認知症の早期発見のためには、「認知症専門医」に診てもらうことが大切です。認知症専門医は、「認知症診療にかかわる十分な知識と経験がある医師」に対し、日本老年精神医学会と日本認知症学会がそれぞれ認定している制度で、…

-

認知症を本人に告知すべきか?

認知症の確実な治療法がない現状では、認知症であることを告知するかどうかは、 本人や家族にとって非常に難しい問題です。周囲は「あえて不安を与えなくても」「告知しないほうが本人にとって幸せなのではないか」と決めつけてしまいがちですが、…

-

認知症フォーラム東京会場

2013年10月、東京都江東区で認知症フォーラムが開催されました。今回は医療、介護、家族、地域で活躍する4名のパネリストが参加。フォーラムの冒頭、自己紹介を兼ねて自身と認知症とのかかわりについて語りました。…

-

北名古屋回想法センター 遠藤英俊医師インタビュー

回想法を地域の認知症予防に役立てている愛知県北名古屋市。認知症研究・治療の第一人者である遠藤英俊先生が、回想法の医学的な効果のほか、地域活動にまで発展した北名古屋市の取り組みの意義について語ります。

-

認知症フォーラムさいたま会場

2012年10月、埼玉県で認知症フォーラムが開催されました。初めに、認知症対策の第一線で活躍する3人のパネリストたちが、自己紹介を兼ねて認知症とのかかわりについて語りました。…