-

認知症とともに「よく生きる」と「よく死ぬ」こと

コラムこの国の超高齢社会というのは、とりもなおさず認知症社会であり、また別の側面で言えば年間130万人が亡くなる「多死社会」である。将来推計ではさらに増え続け、子供人口の減少も続くとするなら、年ごとに大都市の人口がそっくり消滅していく時代である。

-

「認知症」を伝える

コラム3月12日のNHKの『あさイチ』で「本人が語る認知症」というテーマで、佐世保の福田人志さんが出演していた。認知症の本人がテレビで、自分のこと、認知症のことを話す。そんな光景が当たり前になりつつあるのだな、と小さな感慨を覚える。

-

アスリートの「言葉」 医療の「言葉」

コラム平昌五輪のスピードスケート女子500と1000で、金と銀のメダルに輝いた小平奈緒選手。金メダルに届かなかったライバルの韓国の李相花(イ・サンファ)選手を抱きしめて声をかける姿は世界に感銘を与えた。

-

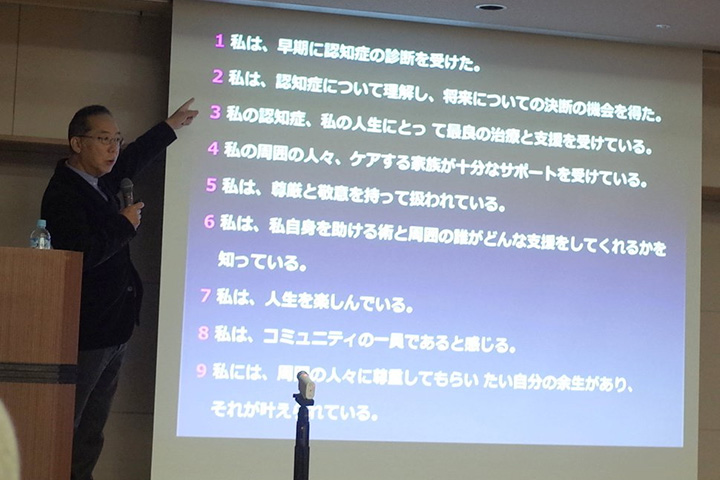

スコットランドの認知症の人が問うたこと

コラム2月15日に報じられた警察庁のまとめによれば、去年一年間で、運転免許更新時などに認知機能検査を受けた75歳以上の高齢者で、交通死亡事故を起こしたのは385人で、うち49%となる189人が認知症の恐れがあるか、認知機能低下の恐れがあると判定されていた。

-

お福の会宣言

コラム新宿の一角に「お福」という典型的な居酒屋があって、普段はだいたいサラリーマンがネクタイを鉢巻にして、「課長のバーロー、てやんでぃ、ウィッ」といった雰囲気なのだが(多分)、二ヶ月に一度ガラリと変わった人種たちでごった返した。座敷に人がひしめき、入りきれない人は店外にまであふれた。認知症の異業種勉強会「お福の会」である。

-

認知症の人と当事者である私たち

コラム去年、日本認知症本人ワーキンググループは法人化した。法人化するというのは社会での信頼や役割もより明確になるということだ。あまり報じられなかったが日本の社会の一角に、認知症当事者グループが確かな存在を占めるようになったことの意味合いは、もっと知らされていい。

-

「認知症にやさしい社会」に「やさしさ」を問う

コラム去年5月にWHO(世界保健機関)の総会で認知症世界行動計画が承認された。認知症は世界で優先的に取り組むべき課題だとし、直後に出されたADI(国際アルツハイマー病協会)の声明では、全世界では3秒に一人が認知症になり毎年1000万人が新たに発症し、そのほとんどが診断や支援を受けていない現実も指摘している。

-

認知症2017、この一年

コラム今年もあとわずか。認知症をめぐるこの一年を振り返ってみたい。といっても認知症はすでに個別の課題から抜け出して社会全体とシンクロしてきている。となると認知症を語ることはこの社会を語るようなもので私の手に余る。

-

「認知症の人基本法」へ

コラム認知症の政策展開が急ピッチである。12月1日に公明党は認知症施策に関する提言を首相官邸で菅義偉官房長官に申し入れた。タイトルには「総合的な認知症施策の推進に向けた提言・認知症の当事者、家族に寄り添うために」とある。

-

「恫喝」の認知症から「希望」の認知症へ

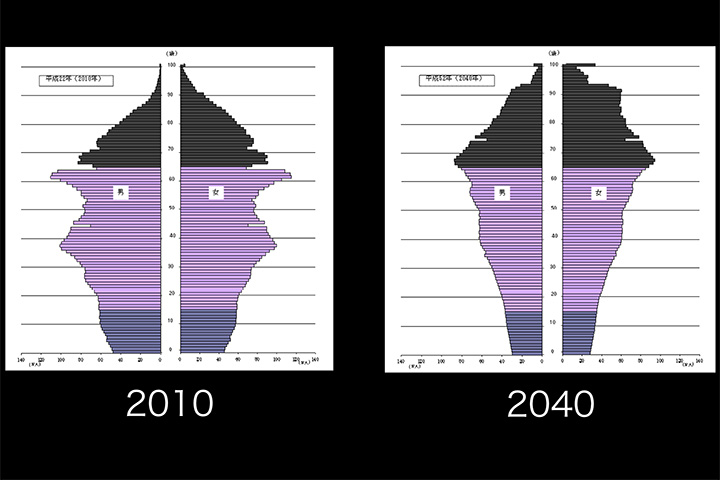

コラム人口ピラミッドをご存知だろうか。この社会の人口構成を図形化したもので、ピラミッドの下層に当たる子ども若年層がどっしりと厚く、高齢者は年を重ねるに従ってこの世界から退場していくのが社会の秩序だから、上層に行くほどに細くピラミッドの形になるというものだ。

-

「祭り」を創ろう

コラムお祭りが盛んなところは地域が繁栄している証と言われる。祭りには、人手と財がいる。だから地域の造り酒屋、木材や水産、豪商などが、それを担った。商いはその土地と乖離しては成り立たない。祭りは地域への大きな求心力を生む。

-

「ともに」

コラム「認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会」の実現。これが国の認知症施策の目標であり、私たちの合意である。ここに向かって、私たちも各省庁もギリギリと巨石を引き動かすようにして社会の変革を目指している。

-

当事者支援は失敗が創る

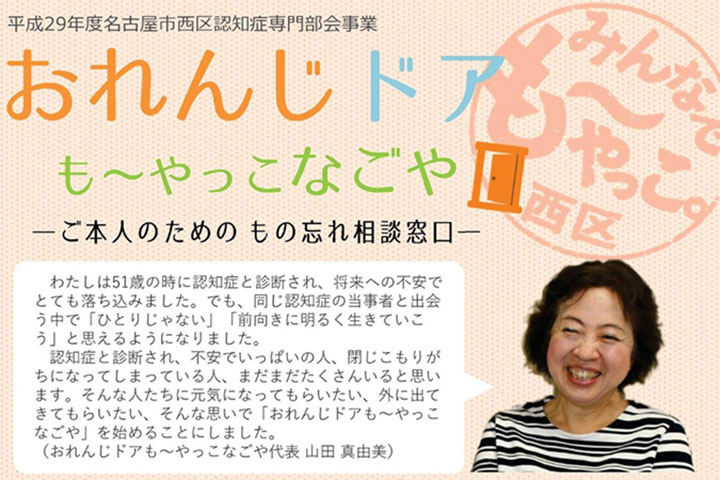

コラム岡山県笠岡市で、二日間認知症当事者の人たちと行動を共にした。その一人、山田真由美さんは名古屋で「おれんじドア も〜やっこなごや」を開いて、同じ当事者の人の相談に当たっている。山田さんは認知症の当事者であると同時に名古屋市西区の専門部会委員でもある。

-

「認知症革命」

コラム今度は「人づくり革命」だそうだ。安倍内閣が掲げる看板政策は次々と変わる。女性活躍に一億総活躍、働き方改革に次いでの「人づくり革命」なのだ。まあ、「改革」に、もうイッチョ景気づけをしようとしての「革命」なのだろう。

-

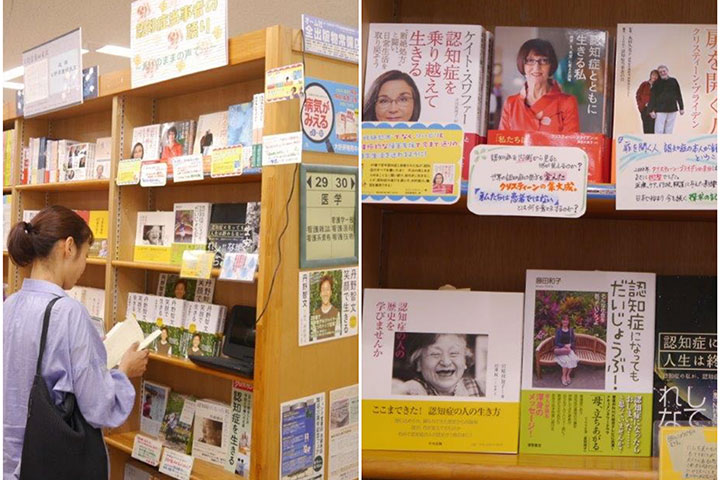

認知症の人の本のブックフェア

コラム本屋にブラリと立ち寄るのは、魅惑的な世界に足を踏み入れるワクワク感がある。新刊の匂いに包まれて、書棚に並ぶ書籍はまだ見ぬ世界の入り口である。あなたもまたそのようにして本屋に立ち寄ることがあるはずだ。ふんふん、鼻唄を口ずさみながら、オヤ、と立ち止まる。

-

5年前、「認知症」をかく語った

コラム認知症を巡る環境は国際規模で大きく動いている。日本を含む世界で認知症の人が発信し連携している。先日、パソコンのデータを整理していたら、2012年に、あるNPOの冊子に寄稿した文章が出てきた。この年に厚労省から「今後の認知症施策の方向性について」が出されている。

-

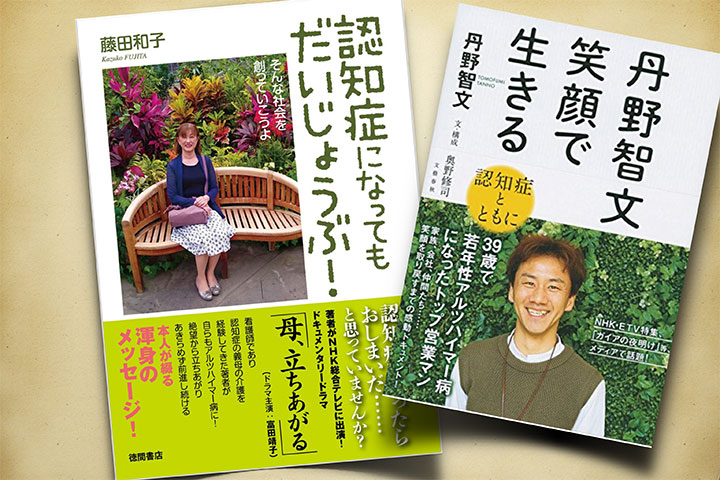

この本を若い人たちに

コラム最近になって認知症当事者の本の出版が相次いでいる。藤田和子さんの「認知症になっても大丈夫!そんな社会を創っていこうよ」、丹野智文さんの「丹野智文 笑顔で生きる」などなど。どんな人に読まれるのだろう。もちろん認知症に関心を持っている人たちが多いはずだ。

-

「認知症」を語るということ

コラム私は一応、社会福祉をテーマとして活動している。一応、とわざわざ断るのは、果たして私にその資格があるかどうか、いまひとつよくわからないのである。でもまあ、虚業の常として、あちこちから講演の依頼が舞い込む。認知症がテーマも多い。ある韜晦の中で、私はこんな風に切り出す。

-

認知症の人たちのスペシャルトークを聴く

コラム6月28日に、めぐろパーシモンホールに5人の認知症の人が集まった。ともに登壇したのが、町田で認知症の次世代型デイサービスに取り組むNPO「DAYS BLG!」の前田隆行さん。DAYS BLGの活動はメディアなどでも取り上げられて注目されているので、ここでは説明は省こう。

-

「聴く力」が扉を開く

コラム「おれんじドア」が、もうひとつ、その扉を開こうとしている。NHKが、認知症の女性が名古屋市西区の専門部会の委員に任命されたことを報じた。