-

認知症らしくない

コラム認知症の当事者発信を活発にしている人がしばしば経験することが、「あなたは認知症らしくない」と言われることだという。

-

時代の中で認知症を語るということ 〜仙台発・認知症当事者勉強会から〜

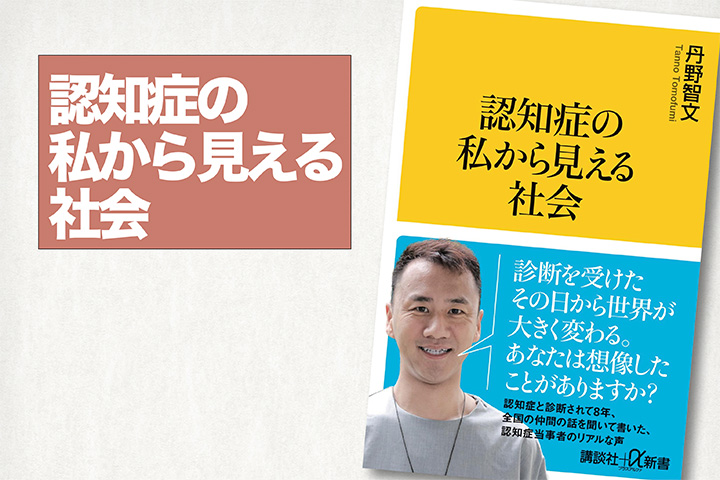

コラム丹野智文氏の近著「認知症の私から見える社会」は、どうやらこの社会に小さからぬ波紋を及ぼしているようだ。出版されてわずか半月ほどで増刷されたという。

-

丹野智文「認知症の私から見える社会」を読む

コラム丹野智文の新刊「認知症の私から見える社会」は間口が広々としている。読む側の立場によって、さまざまに受け止められ考えることができる。

-

片翼の小さな飛行機はなぜ飛び立つことができたのか

コラムパラリンピックは、未曾有の感染爆発の中で、「やめたほうがいい」と示唆する専門家もいたが、なかば強行されるように開催された。

-

何が若者たちをとらえたのか 〜「文字の獲得は光の獲得でした」を視て〜

コラム福岡の小さな町のある朝、小学2年の子供が弟と、近所の小川に無造作に捨ててあった鉄パイプで遊んでいた。それは銀色に光り、少年と弟にとってはなんとも魅惑的な外観をしていたのだ。戦争が終わった翌年1946年の夏のことだった。

-

同窓会で 全国の「認知症とともに生きる町」の人たちが語り合う

コラム同窓会を開いた。同窓会といってもオンランで、集まったのは、全国各地で認知症の人と共にまちづくりの取り組みをしている人々である。しょっぱなから、画面の向こうでちぎれんほどに手を振って、わあ、きゃあの雰囲気になるのは同窓会ならではだ。

-

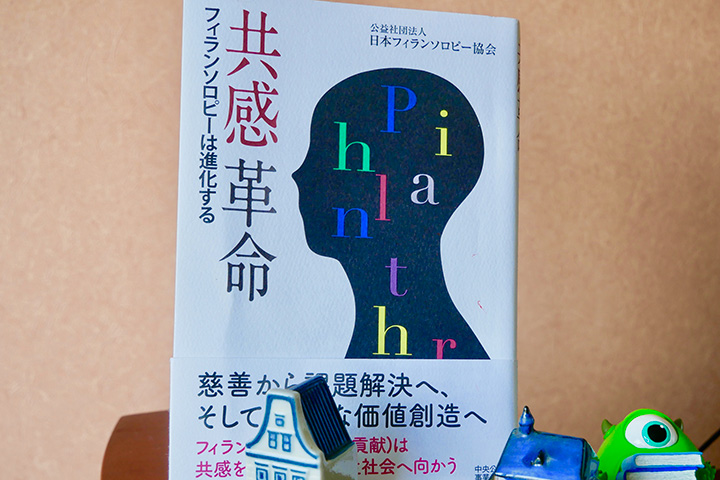

共感する力 〜「共感革命・フィランソロピーは進化する」を読む〜

コラム二回のワクチン接種が終わって二週間も過ぎた頃、すっかり足の遠のいていた行きつけの街のレストランに夫婦で行ってみた。普段は予約を入れないと席が取れない場合が多いのに、ランチタイムということもあったのか、すんなり席につく。

-

「おかえりモネ」に 福祉の力を読みとる

コラム朝の連続テレビ小説、「おかえりモネ」をついつい視てしまう。私にとって朝ドラというのは、朝刊、トースト、コーヒーとともに出てくるモーニングセットのような生活習慣で、いつもなんとはなしに見始める。

-

がんフォーラムで「情報」を語りあう

コラムオンラインでがんフォーラム「がんと生きる」を開いた。テーマは、「情報」である。がん患者にとっては、「情報」は第二の医療といわれるほど大きな意味を持つ。

-

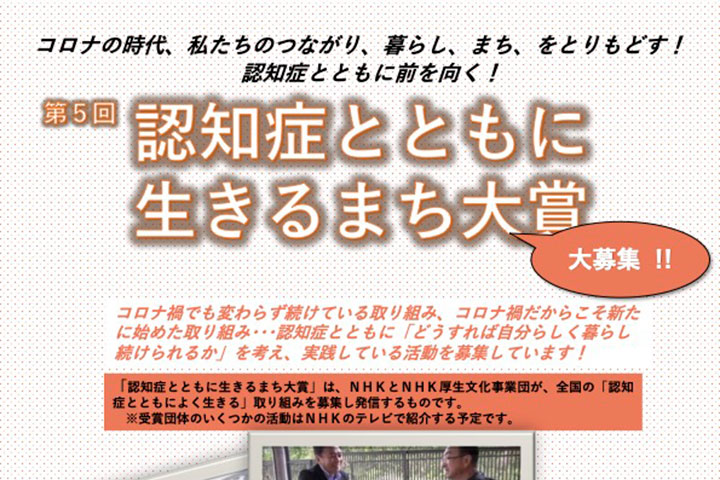

「認知症とともに生きるまち大賞」は、つながる思いとつなげる意志との交差点

コラム今年も「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まった。去年に続き新型コロナウイルスの日々の中の募集である。緊急事態が解除されたとはいえ、不要不急の自粛や密の回避の中で、どうしてまちづくりなどができようか、そんな声も聞こえてくる。

-

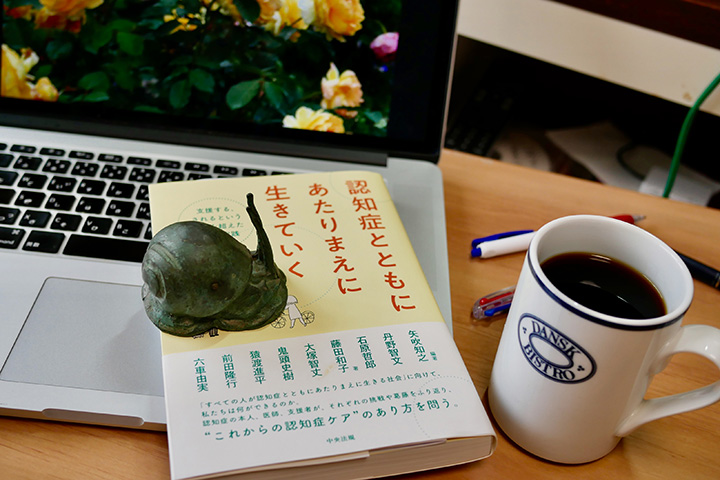

「認知症とともにあたりまえに生きていく」を読む

コラム「認知症とともにあたりまえに生きていく」という最近出版された本を読んだ。認知症に関わる専門職たちが自身の実践を執筆し、それを編んだものだ。

-

認知症ケア学会で「認知症の力」を語った

コラム認知症ケア学会が6月5日から始まった。その冒頭の特別講演をおおせつかった。どうやら、学会理事長の繁田雅弘さんの画策らしい。「あのマチナガに語らせちゃおうじゃないか」、たぶん、そんな感じだったのだろう。

-

ワクチンが行き渡った後の、この社会の風景

コラム沖縄にも緊急事態宣言が出され、連日重症者数が過去最高になり、変異株の流行もあればこの先はまだまだ見通せない。

-

「認知症」という利他の力

コラム新型コロナウイルスとの歳月がもう一年を超えて、なお収束は見えていない。この事態に流されながら、どうも一人ひとりが同じようなものとして扱われているような気がしてならない。

-

4年前の春、京都で認知症の国際会議があった

コラム3度目の緊急事態宣言が出た。緊急事態が出たり消えたりの出入り自由なのだとは思えないのだが、そもそも医療もケアも暮らしも命もずっと日常とはかけ離れた緊急事態の中にあった気がする。

-

認知症ケアと「聞き書き」 その深い関わり

コラム認知症の当事者をはじめ、様々な人とお会いし話し合い、そのことをコラムにしたり、また講演などで話したりする。誰かに会って話を聞くときに、私はほとんど取材ノートもICレコーダーも使わない。

-

コロナの時代に「認知症」をどう語るのか

コラムこのところ相次いで認知症をテーマにオンラインで講演を続けることになった。そのことで明確に見えてきたことがある。現在の社会の状況で(これはこのコロナの日々が大きな要因となっているのだが)、認知症を単体で語ることはもうできないのではないか、ということである。

-

小松市認知症ケアコミュニティマイスターは、コロナの時代の社会の備えだ

コラム先日、石川県小松市の「小松市認知症ケアコミュニティマイスター養成講座」でオンラインの講演をした。各地でオンラインでの講演が行われているが、とりわけこのマイスター講座の参加者(ここでは受講生と言ったほうがいいだろう)の感度はいい。

-

丹野智文と語り合うと、「認知症の力」が見えてくる

コラム久しぶりに丹野智文さんと話し込んだ。先日、あるラジオ番組の打ち合わせで一緒になった時に丹野さんから、今度じっくり話し合いましょうよ、と声をかけられた。

-

人生百年時代を生きる覚悟とは 〜超高齢社会を創る人々〜

コラム「汗を流して畑仕事をするようになって、将来の不安が減ったような気がする」と郊外の貸し農園に来る高齢者が言ったという。渋谷で「超高齢社会を生きる」のオンラインフォーラムを開く。