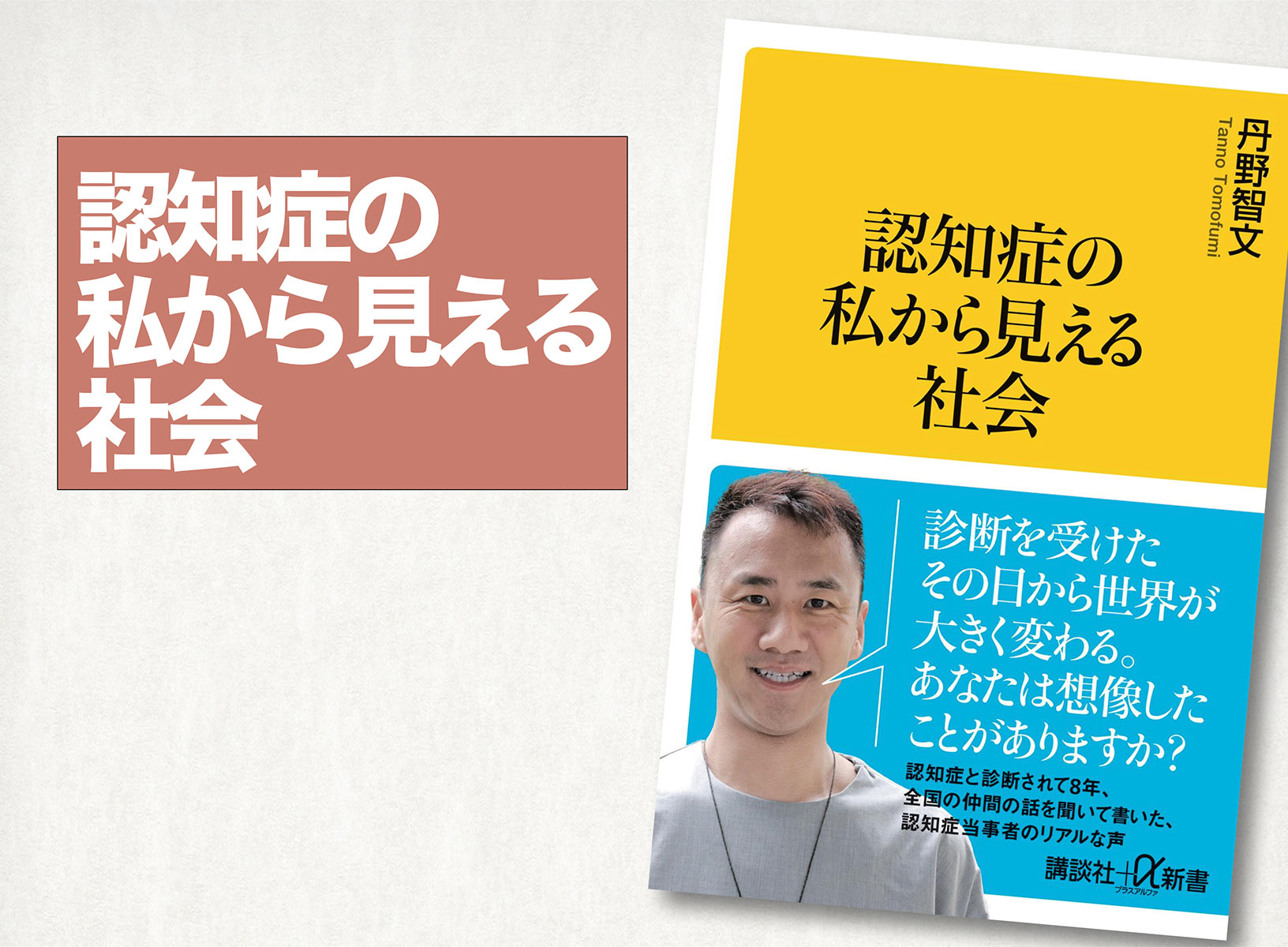

▲認知症当事者、丹野智文さんの新刊「認知症の私から見える社会」 社会に向けての当事者からのメッセージだが、彼だけでなく多くの当事者の声が載せられている。語りかけ呼びかける文体が多く、切実な当事者の肉声の響きがこもっているようだ。

丹野智文の新刊「認知症の私から見える社会」は間口が広々としている。読む側の立場によって、さまざまに受け止められ考えることができる。

例えば、「工夫することは生きること」の章には「模造紙をテーブルクロスのようにしている」という当事者の工夫があるが、それは、何か気になったことがあったら、模造紙のテーブルクロスだから、そこになんでも記せばいいという工夫だ。これは認知症当事者に限らないアイデアで、私もあれこれとメモしても、後でどこに記したかそのメモの所在が分からなくなって探し回ったりするので、これは私としてもイタダキなのである。

ただ、こうした工夫の背景には、実は切実な認知症当事者の現実が投影している。

このアイデアを語ったのは一人暮らしの当事者で、こうすれば、忘れることの不安が解消し、そのことで一人暮らしの安心がもたらされるのだと、そのことをも丹野智文は当事者の言葉としてきちんと書き添えている。

ここでの、「工夫する」ということは、単なる暮らしの知恵袋といった次元を超えて、実は本人の不安を生き抜くサバイバル、「生きること」に直結している。

よく言われるのは、「ちょっとした工夫で暮らしを楽しく」といった手軽さをまとったニュアンスしかなく、「工夫」と「生きること」がつながる感性を私たちは持ち得ない。

ここでの、「工夫することは生きること」といった日常のミクロと尊厳に満ちたマクロの統合を示す重量あるタイトルに接するだけで、私は自分の認知症観の欠落にしばしたたずむ想いがする。

そのような本である。

丹野智文の最初の出版、「丹野智文 笑顔で生きる」が世に出たのは4年前の2017年である。2013年に39歳で診断され、一年半を泣き暮らした彼が出した本のタイトルが「笑顔で生きる」であったこと自体が、この社会への強いメッセージだった。

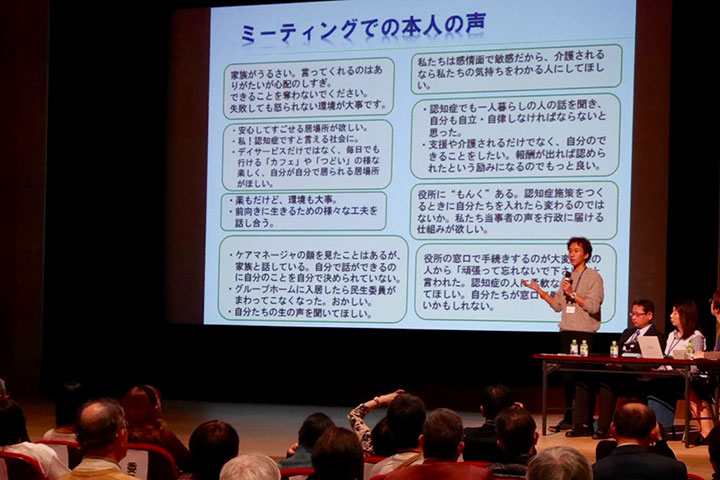

2014年に日本認知症ワーキンググループが結成され、世間ではようやく認知症の当事者の発信が動き始めていた。絶望の中から歩み出した丹野智文は、その年の東京六本木ヒルズでのG8認知症サミット後継イベントでのスピーチ、2017年の京都ADIの開会スピーチと、名実ともに認知症当事者の顔としての活動を加速させていく。

当時の彼が「笑顔で生きる」としたのはなぜか。当時は認知症の人々は診断されるとそのまま「空白の期間」に落ち込む。認知症になったらおしまいと本人にも世間にも思い込みがあり、言ってみれば世間はネガティブな認知症観に充満していた。

その払拭のためには「笑顔で生きる」とするポジティブなロールモデルが必要だ。だとしたらそのことを担おう、彼はそう誓ったに違いない。

だから、「笑顔で生きる」という前向きで明瞭なメッセージは、彼の人柄もあってたちまち誰もに受け入れられた。それまでの認知症観の転換を果たしたといっていい。

しかし、そのような反響の大きさは世間からのキャラクター設定となって、彼の本来の思いとは少しずつずれてしまったように私は思う。

それは彼がもたらす認知症当事者イメージが、明るくて元気で爽やかなイケメン、と言った具合に聴く側、接する側に都合よく居心地がいい表層的な認知症者像とされてしまったことである。それはもちろん丹野智文の本意ではない。彼が願ったのは、認知症の人は果たして笑顔で生きていける社会なのか、という問いかけだったはずだ。反語としては、そうなっていないではないか、ということだったろう。

そのことを引きつぐようにして、丹野智文はこの本を書いた。彼は診断以来8年間で300人を超える認知症当事者と出会い、語り合いを重ねた。彼は本書の「はじめに」にこう刻む。

「私はその経験を通じて、この本では本当に私が伝えたいことを書きます」

そして、読み進んでいく先のこの本の「おわりに」にはこう記した。

「今回、勇気を出してこの本を書きました」

「本当に伝えたいこと」と「勇気を出して」の、切り出すようなふたつの文節の熱量に挟まれて、そこに認知症当事者である丹野智文の思いと仲間の声がぎっしりと詰め込まれている。彼がこのようにして勇気をふるいおこし、伝えなければならなかったことは何か。

「認知症の人の目の前にある『現実』」として彼はまず、精神科病院に、本人の意思とは関係なく入れられ数ヶ月で亡くなった仲間のことを記す。彼は実際に精神科病院まで、その仲間に会いに出かけている。そうした「現実」を見据えることから、この章を書き進めている。

いくつものクエスチョンマークを重ねながら冷静に、繰り返しこの現実をひたすら問いかける文章には、彼の押さえ込まれた理不尽な思い、怒り、涙がにじんでいる。

精神科病院での事例は特異なエピソードではない。

そこにあるのは本人意思の収奪であり、そのことは家族、支援者との日常と地続きのものとして彼は書き進めている。

認知症当事者の多くは、家族や支援者の支えや協力がなくして暮らしを継続させるのは難しい。その中で、周囲からは、ささいなこととされ、善意や思いやりとされることが、ある場合は当事者を傷付かせ奪っていくものがあるということを丹野智文は細かい気配りをしつつ、しかし、明確に対等な関係性を築きながら、思いをのせて当事者の声を届けようとしている。

あるいは、彼が「勇気を出して書いた」というのはこのことだったかもしれない。そしてまた「本当に伝えたいこと」は、このことであったのかもしれない。

そしてそれが「認知症の私から見える社会」として語られている。

認知症当事者から見える社会はどのような風景なのか。それは認知症ではない人々の見る社会の姿とはどのように違うのか。丹野智文は、それをどちらが「正解」でどちらが「間違い」であるというようには語るのではなく、当事者から限りなく外へ、この社会総体へと拓いていく。

では、当事者にはこの社会はどう見えるのか。

「認知症と共に生きる」ということも、再定義が必要だろう。

よく言われる「認知症と共に生きる」とは、その提言は多くは認知症でない側からである。社会の側、マジョリティの側と言っていいかもしれない。認知症でない側が、「認知症と共に生きる」という場合、それは往々にして、認知症を正しく理解し、やさしい社会にしましょう、あるいは「やさしい社会にしてあげましょう」という語り口になる。

現に2015年の新オレンジプランには「認知症高齢者等にやさしい地域づくりにむけて」と副題がついていた。

どこがおかしいのか、という向きもいるだろう。

しかし、これを「認知症の私から見える社会」に置くと、どうだろうか。

そのことが、例えば「やさしさという勘違い」の章に実例を挙げて言葉を尽くしている。ここにあるのは、勘違い以上にこの社会の構造的な当事者の視点と権利の不在なのである。

「やさしさ」というのは美しい言葉であり大切なことではあるが、同時に「やさしさ」は常に行使する側の勝手なのである。やさしくしたくないようなわがままな人と判断されると、その人にはやさしさは行使されない。やさしさの選別や不行使は行使する側で判断される。

随分以前から、認知症ケアを含めた認知症社会は、「権利をベースとしたアプローチ(RBA)」

を必然とするとされてきた。

「やさしさ」とか「思いやり」といったことを道徳的な関係性で語るのではなく、権利として保障できるのか。丹野智文の「やさしさという勘違い」はこの社会の権利の不在を見据えて語っている。

奪われない権利を保障する社会は見えているのか。私はそう読んだ。

同様の深みをたたえて語られるのが「希望」についてである。

丹野智文は、「認知症の人の暮らしを考える時に、なぜ「希望」という言葉がよく使われるのでしょう」と問いかけ、そこから「希望」にさまざまな考察を加えていく。

彼は、世間一般の人々は「認知症にならないこと」を希望にしているのではないか、と辛辣である。それは、予防をあたかも「希望」として組み込んでいる認知症施策推進大綱への鋭い批評精神にもつながっているようだ。

新型コロナの日々に、人々の心情はひたすら閉ざされてきた。感染リスクに追い詰められるようにして閉じていく社会を目の当たりにしてきた。

本書は、しかし、外に拓かれ、広々とした間口を持ち、そして同時に読む側に深く枝分かれするような問題意識を掘り起こしていく。本書は、このコロナの時代に機能不全に陥ったこの社会システムを再起動するための格好のテクストであり、また当事者と自分を交差させる対話のためのテクストでもある。

この本の最後にはこう記されている。

「安心して認知症になれる社会を一緒に作っていきましょう」

結語であり、同時にスタート地点でもある。

(敬称略)