-

認知症とともに「よく生きる」と「よく死ぬ」こと

この国の超高齢社会というのは、とりもなおさず認知症社会であり、また別の側面で言えば年間130万人が亡くなる「多死社会」である。将来推計ではさらに増え続け、子供人口の減少も続くとするなら、年ごとに大都市の人口がそっくり消滅していく時代である。

-

お福の会宣言

新宿の一角に「お福」という典型的な居酒屋があって、普段はだいたいサラリーマンがネクタイを鉢巻にして、「課長のバーロー、てやんでぃ、ウィッ」といった雰囲気なのだが(多分)、二ヶ月に一度ガラリと変わった人種たちでごった返した。座敷に人がひしめき、入りきれない人は店外にまであふれた。認知症の異業種勉強会「お福の会」である。

-

認知症2017、この一年

今年もあとわずか。認知症をめぐるこの一年を振り返ってみたい。といっても認知症はすでに個別の課題から抜け出して社会全体とシンクロしてきている。となると認知症を語ることはこの社会を語るようなもので私の手に余る。

-

「認知症の人基本法」へ

認知症の政策展開が急ピッチである。12月1日に公明党は認知症施策に関する提言を首相官邸で菅義偉官房長官に申し入れた。タイトルには「総合的な認知症施策の推進に向けた提言・認知症の当事者、家族に寄り添うために」とある。

-

2017年5月号(442号)

-

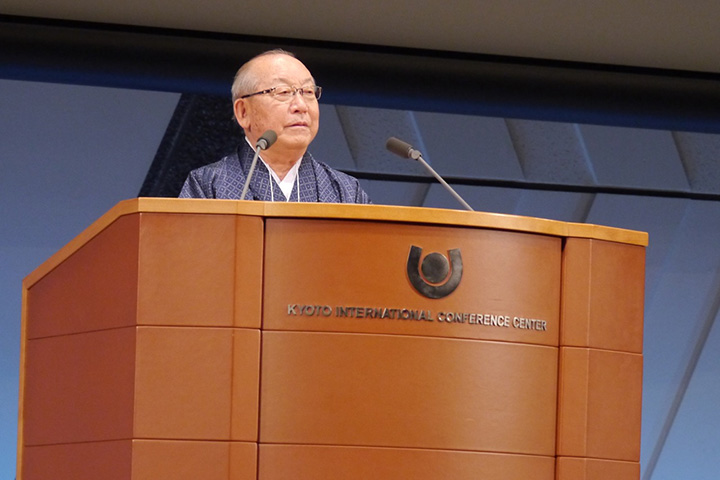

高見国生さんが歩んできた道

高見国生さんがこの6月で認知症の人と家族の会の代表を退く。で、この機会に高見さんについて一言、と言ってもとても一言で語れる人ではない。

-

「認知症にやさしい社会」、日本は世界一!?

日本は「認知症にやさしい社会」、世界一なのだそうだ。「だそうだ」なんて言う言い回しにいささか複雑な受け止めがある。エッ、ホントかよ。まだまだ課題山積のはずだぞ。と言った感じか。

-

2017年4月号(441号)

-

2017年3月号(440号)

-

2017年2月号(439号)

-

2017年1月号(438号)

-

認知症になりたくない人へ

今年もまた認知症をめぐる様々な動きが目立ちそうだ。4月には京都で国際アルツハイマー病協会の国際会議が開かれる。世界一の認知症社会である日本での開催だけに世界から注目されるだろう。

-

地域カンファレンス in 長野 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2016年に10月に長野市で開催された「地域カンファレンス in 長野」の様子を紹介します。医療・介護・行政・家族のそれぞれの立場から、家庭と地域を繋ぐための活動や想いについて意見を交わしました。

-

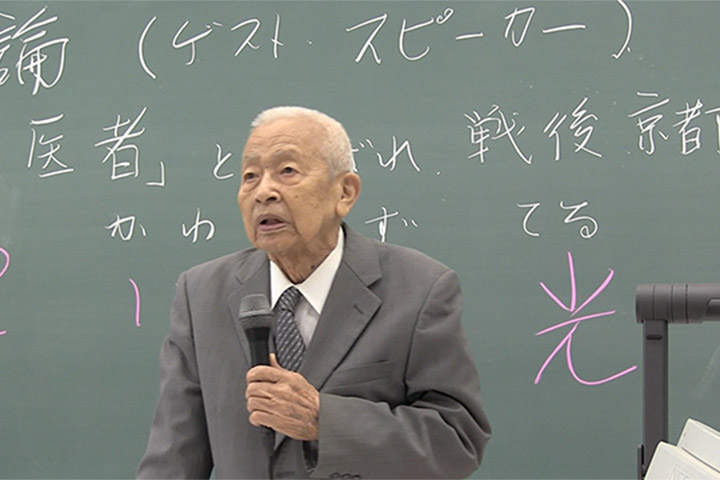

早川一光医師 最後の講義

自らががんになり、自宅で在宅医療、在宅介護に支えられながら生活してる医師の早川一光さん。戦後、京都市西陣で診療所を立ち上げ、「在宅医療」が一般的ではなかった時期に、地域に出る活動を展開。また認知症医療の草分けでもある早川さんが立命館大学で福祉を学ぶ学生たちに行った社会福祉概論の講義の様子を紹介します。

-

2016年5月号(430号)

-

2016年4月号(429号)

-

2016年3月号(428号)

-

2016年2月号(427号)

【お便り紹介】 両親への自責の念/明日は我が身/「家族の会」に支えられて

【私の介護体験】 「ケアメン」は大変、それゆえの「幸せ」も -

2016年1月号(426号)

【お便り紹介】 自分の人生がなくなるようで・・・/終わらぬ介護はない/前向きに介護しています/出かけて良かった

-

当事者シリーズ「認知症と言われて」~本人・家族が語る 日々の暮らし~<シリーズ3> 「自分らしくを 夫とともに 富樫千佳子さん」山形県天童市

山形県天童市で暮らす富樫千佳子さん(77)は、9年前にアルツハイマー型認知症と診断されました。千佳子さんを介護しているのは同じ年の夫、智宏さん。夫婦は今後、認知症をかかえてどう暮らしていくかを自分たちなりに考え、試行錯誤を重ねてきました。…