-

医療は認知症に何ができるのか

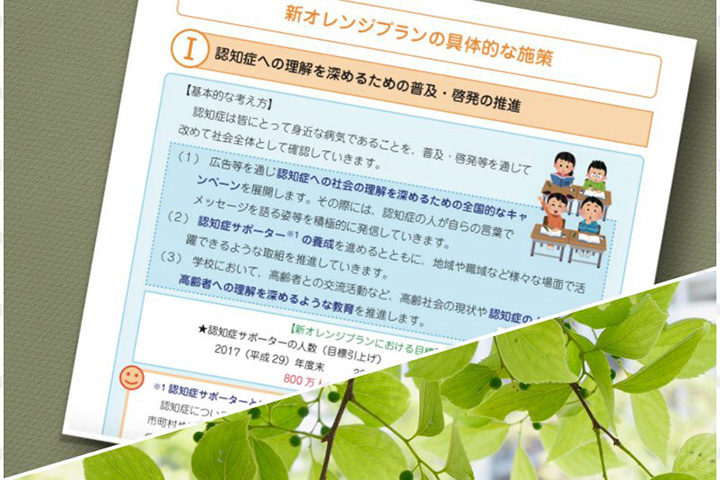

コラム認知症の流れは大きな広がりを見せている。各地に認知症カフェが開かれ、イベントには必ずオレンジ色の幟を持つ人々が街頭に立ち、認知症の本人と家族もまたつどいの場で談笑している。

-

認知症だからこそ、できること

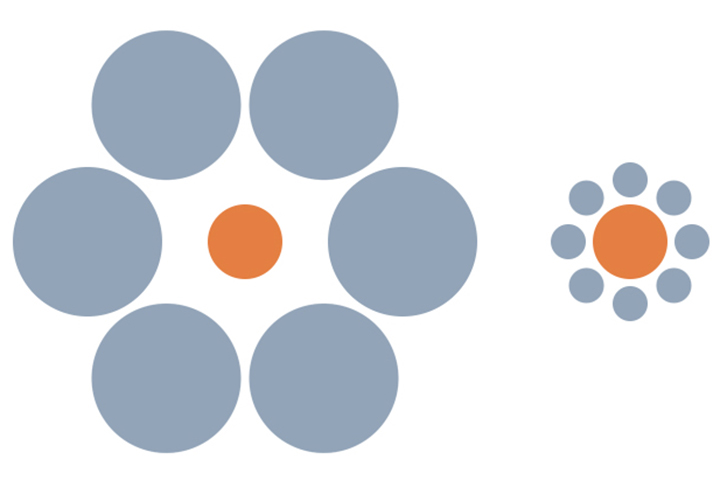

コラムさて、今回はまず上の図柄を見てもらいたい。左右に同じような配置図がある。真ん中の赤い円に注目して、どちらが大きいだろうか。

-

「認知症の人基本法」と「権利」を考える

コラム日本認知症本人ワーキンググループは、11月1日に厚生労働省で記者会見を行い「認知症とともに生きる希望宣言」を表明した。

-

認知症の人と家族の会「全国研究集会・福井」リポート

コラム10月28日、福井で認知症の人と家族の会の「全国研究集会」が開かれた。全国から約1600人という空前の参加者と規模の全研集会だった。

-

「認知症」は時代を動かす

コラム今、認知症を語る世界が多様な広がりを見せている。10月13日号の週刊東洋経済という経済雑誌は認知症を特集した。タイトルが「認知症とつきあう」というものだ。

-

オレンジ色を灯せ 〜世界アルツハイマーデーに寄せて〜

コラムあなたは今年のアルツハイマーデーのオレンジのライトアップを見ただろうか。

-

「認知症で日本をつなぐ」

コラム9月16日に、東京神田の東京都医師会館で「認知症で日本をつなぐシンポジウム2018」というイベントが開かれた。今年の認知症をめぐる動きの中でも、ある転換を示す注目のイベントだったかもしれない。

-

「認知症からの回復」を考える

コラムひきこもりを経験し、今は全国でひきこもり女子会を開催している「ひきこもりUX会議」代表の林恭子さんはこうつぶやいた。「私たち抜きに、私たちのことを決めないでほしい」

-

私たちの「持続可能な社会」のために

コラムこの少子超高齢社会には「地域共生社会」への転換が言われている。そのことに間違いないとしても、いまひとつ、「自分ごと」としての切実感が希薄なのはなぜだろう。

-

長谷川和夫さんが描く「認知症」

コラム認知症に関わる人で、長谷川和夫さんを知らない人はまずいないだろう。認知症医療の第一人者であり、ケア専門職の育成にも力を注いだ。そして去年の10月、自身も認知症であることを公表した。

-

それでも「認知症にやさしい社会」へ

コラムこのところの猛暑、酷暑の連続は、この地球環境の自己回復の破綻を示す悲鳴かもしれないように、私たちの社会保障の基盤である支え合うシステムが、やはり機能不全の前兆なのではないか。

-

「認知症」が地域を創る・名古屋リポート

コラム「認知症にやさしい社会」とか「認知症になっても安心の地域」とか言われて久しい。超高齢社会に伴って認知症の人が飛躍的に増大する中で打ち出されたこうした言葉を、正直、多くの人はどう受け止めているのだろうか。

-

「認知症」が地域を創る・仙台リポート

コラム7月7日、仙台の会場の急患センターに続々と人が集まってくる。新幹線で乗り合わせた研究者も受付にいた。地元だけでなく全国から集まってくる。

-

「認知症」が地域を創る・金沢リポート

コラム金沢といえば加賀百万石の城下町。歴史と伝統が息づく古都である。そしてもう一つ、地域に根付く歴史遺産がある。1934年(なんという時代性か)、金沢市内に12の善隣館(いわば現在の公民館的福祉施設)が設置された。

-

「認知症社会」、次の扉

コラム認知症の「啓発キャンペーン」として、四人の認知症の人に集まってもらっての座談会をDVDにした。各地で活用が始まっている。大学で医療や保健関係の学生たちが視聴して、その先生が私に報告してくれた。

-

認知症の「本人ガイド」が指し示すもの

コラム認知症の「本人ガイド」の公開イベント(JDWG・日本認知症本人ワーキンググループ主催)が6月9日に開かれた。認知症の当事者誰もが経験することの一つが、診断されて最初に接する情報がネガティブなものばかりだったということがある。

-

「認知症社会」の源流

コラム「認知症にやさしいまち大賞」をご存知だろうか。NHK厚生文化事業団が、去年から主催している表彰なのだが、実はこれは現在のこの社会の認知症の流れに大きな意味を持つ。

-

五人に一人が認知症になる、と言われても・・・

コラム二人に一人ががんになる。高齢者の五人に一人が認知症になる。こうしたデータを何度目にし耳にしたことか。いや、私自身だって、こうしたデータを枕に語り始めることがある。

-

今、改めて介護家族を考える

コラムこの国の認知症をめぐる環境、状況というものを創り上げてきたのは誰か。それは、認知症の人を介護する「家族」だった。1980年に京都で「呆け老人をかかえる家族の会」が生まれる。当時、認知症は「痴呆」であり「呆け」と言われていた。

-

認知症の啓発キャンペーン

コラム認知症への関心は高まり、認知症をめぐる環境はここ10年で大きく進んだ。そうだと思う。私もよくそう発言したりする。

しかし、本当にそうだと言い切れるのだろうか。今、このコラムを読んでくれているあなたは多分、認知症の当事者であったり関わっていたりして、要するに問題意識をお持ちだ。