-

高見国生さんが歩んできた道

コラム高見国生さんがこの6月で認知症の人と家族の会の代表を退く。で、この機会に高見さんについて一言、と言ってもとても一言で語れる人ではない。

-

「認知症にやさしい社会」、日本は世界一!?

コラム日本は「認知症にやさしい社会」、世界一なのだそうだ。「だそうだ」なんて言う言い回しにいささか複雑な受け止めがある。エッ、ホントかよ。まだまだ課題山積のはずだぞ。と言った感じか。

-

渡された「バトン」

コラム「あ、それが私の言いたかったことなんです!」丹野智文さんが、席から飛び上がるようにして言った。会場が沸いた。丹野智文さんが反応したのは、オーストラリアのケイト・スワファーさんの発言だった。

-

認知症を体験する

コラム先日、都内で開かれた認知症VR体験会に参加した。VR、バーチャル・リアリティとは仮想現実。360度の映像を映し出すHMD(ヘッドマウントディスプレイ)のゴーグルをつけることで、あたかもその映像世界を体験できるというものだ。

-

NHKスペシャル「認知症社会」を見て

コラム「言うは易し行うは難し」とはよく言われることである。「認知症でも安心の社会を」と言われれば、そりゃそうだと誰もがうなずく。

-

包摂と排除

コラム3月11日、東京のYMCAアジア青少年センターで「いのち支える映画祭」が開かれ、そのトークセッションに参加した。その日は東日本大震災から6年目。

-

防災放送は問いかける

コラム街に防災放送が響く。「◯◯町にお住まいの79才の高齢者の行方がわからなくなっています」文節ごとに区切ってワンワンと反響しながら郊外の住宅地にお知らせが流される。

-

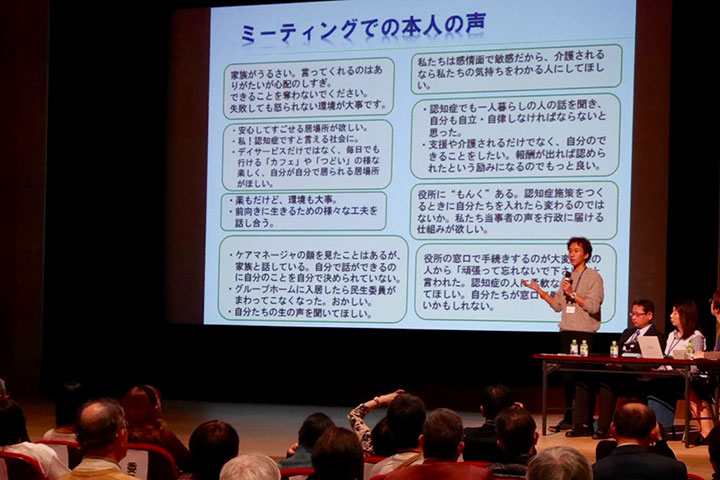

認知症の当事者発信という力

コラム1月16日の朝日新聞の特集に「認知症の自分を生きる」という記事が載った。このコラムでも取り上げた町田市の「認知症とともに歩む人・本人会議」や仙台での認知症の本人丹野智文さんの主宰する当事者活動の「オレンジドア」などが紹介された。

-

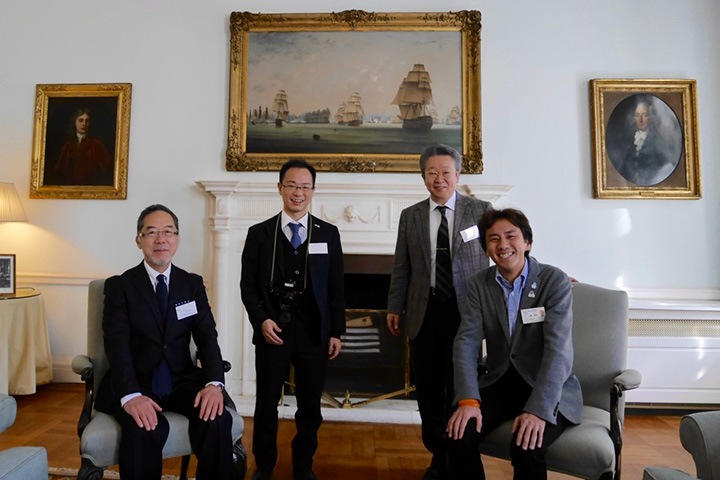

「認知症にやさしい社会」のつくり方

コラム2月15日、シャンデリア輝く東京の英国大使館公邸で「日本・スコットランド認知症セミナー」が開かれた。これはスコットランド国際開発庁と東京都の間で認知症に関わる相互研究の覚書が交された事による。

-

認知症クロスオーバー

コラム先日、精神科医の斎藤環さんと対談した。斎藤環さんの専門は思春期・青年期の精神病理で、斎藤さんは日本でいち早く「引きこもり」に注目し、その支援と対策に取り組んできた。

-

認知症になりたくない人へ

コラム今年もまた認知症をめぐる様々な動きが目立ちそうだ。4月には京都で国際アルツハイマー病協会の国際会議が開かれる。世界一の認知症社会である日本での開催だけに世界から注目されるだろう。

-

認知症の人の話を聴くということ

コラム仙台で認知症の本人、丹野智文さんの「渡英報告会」が開かれた。世界初の当事者活動が生まれたイギリス、スコットランドから来日したジェームズ・マキロップ氏と丹野さんとでフォーラムを開いたことがきっかけとなって交流が生まれ、今度は丹野さんがスコットランドを訪問した。

-

住民が主役

コラム11月に広島県庄原で「認知症・安心の町は市民の手で」というイベントに参加した。毎年恒例の、認知症と地域づくりをテーマとした講演とシンポジュームで、地域住民の手作り感満載のイベントだ。

-

高齢者の運転事故を考える

コラム高齢者が起こす自動車事故が相次いでいる。事故原因のかなりが認知症の人の運転ではとされている。年齢区分で言えば、私も高齢者だからもちろん他人事ではない。実は私はかなりのクルマ好きなのである。

-

友達が認知症

コラム友達が認知症になった。みんなの最初の集まりは、思い切り泣くことから始まった。誰もがその友達の異変には薄々気づいていたのに、もっと早くに診断できたのにと、悲しいというよりその悔恨に泣いた。…

-

災害と認知症高齢者

コラム大型の台風10号で岩手県岩泉町にある高齢者グループホームで、入所していた認知症高齢者の9人が亡くなった。入所していた全員である。あれほど台風情報が伝えられながら、なぜ?と多くの人が思っただろう。

-

街に「認知症カフェ」がやってきた

コラム7月26日、東京郊外、町田市にあるスターバックスで「認知症カフェ」が開かれた。スターバックスといえば、都心でのトレンディスポットとして人気のお店だ。

-

イギリス認知症事情

コラム日々のメディアに「認知症」が登場するのは、どうしても施策関連か、あるいは社会面の事件性ある出来事だったりする。しかし、実は今、これからの認知症社会に繋がるような大きな動きが世界のあちこちで始まっている…

-

認知症の壁をとりはらう

コラム6月にイギリスから認知症の研究者が相次いで来日した。エディンバラ大学のヘザー・ウィルキンソンさん。そしてジョゼフ・ラウントリー財団のフィリー・ヘアーさんだ。短い滞在だったが、おふたりとも大変精力的に各地の認知症当事者、関係者と交流し話し合いを重ねた。…

-

一億総活躍社会と認知症

コラム一億総活躍社会なのだそうだ。この「一億」には、当然ながら私もあなたも勘定に入っているはずなのに、なぜこうも他人事なのだろうか。

「一億総懺悔」「一億総玉砕」を連想させる、といささかステレオタイプの批判も目立った。