-

コロナの時代に「福祉を語る」

コラム福祉を語ることに皆さんはどんなイメージを持つだろうか。私が現役の頃、番組で「福祉を語る」というタイトルで各界の著名人にインタビューするコーナーを企画した。今から20年以上前の話だ。

-

ワクチン接種が「努力義務」とはどういうことだろう

コラム日本ではワクチン接種は国民の「努力義務」となっているのはなぜなのだろう。正誤を問うているのではない。その言葉でいま押し進められていくワクチン接種の背景で何が潜むか、あえて立ち止まるようにして「努力義務」の熟語を見つめる。

-

イギリスの「認知症の人のワクチン接種のためのお役立ちガイド」を読む

コラム新型コロナウイルスの事態は新たな局面を迎えようとしていて、それがかつてない国家規模の一大事業であるワクチンの接種だ。ワクチンをめぐっては様々な情報が入り乱れている。

-

コロナを ただ禍いとしていいのだろうか

コラムこの頃ことあるごとに耳にする「コロナ禍」という言葉に、私はどうも馴染めない。あれは、「新型コロナウイルスが・・」と、いちいち書き出す手間を省いたとか、新聞の見出しの字数スペースの倹約になるとかの説もあるらしいのだが、それ以上にあの「ころ・なか」というころころとした音韻の軽さと、そう言い切ってしまう言葉とその運用に杜撰と怠慢を感じてしまう。

-

コロナの時代を切り拓く ~がんフォーラムが伝えたこと~

コラム「がんと生きる」フォーラムを横浜で開いた。このオンラインフォーラムというのはどこか不思議な雰囲気だ。誰もいない会場に何台ものカメラが並び、そこで話し合う。

-

介護崩壊を防ぐ!そのとき「現場」では何が起きていたか

コラム緊急事態宣言の緊急事態とはなにか。その一つが医療の逼迫だ。医療が逼迫すれば、高齢者施設の利用者は感染してもすぐに入院できず、そのまま施設での療養を続けざるを得ない。

-

私が認知症になったら、と考えてみた

コラム2021年の正月、例年なら子供達が家族づれでワイワイやってきて、やれやれ疲れることだ、とか言いながら賑やかに過ごすのだが、今年はそれもやめた。

-

認知症とコロナ、つぶやき日記抄・2020

コラムこの一年も締めくくりの時期だが、いまなお濁流のような進行形であり、とても総括など出来はしない。その中でただ惑い、イラだち、そして日々の向こうに透かし見るようにして何をコラムやSNSで発信したのか。

-

一挙掲載!「2020 認知症とともに生きるまち大賞」

コラムことしも「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式と記念シンポジュームが開かれた。例年なら、受賞した全国の団体が集まり、表彰状を受け取る認知症当事者たちのとびきりの笑顔がはじけていたはずのイベントだ。

-

コロナの時代だから見つけられた大切な秘密とはなにか

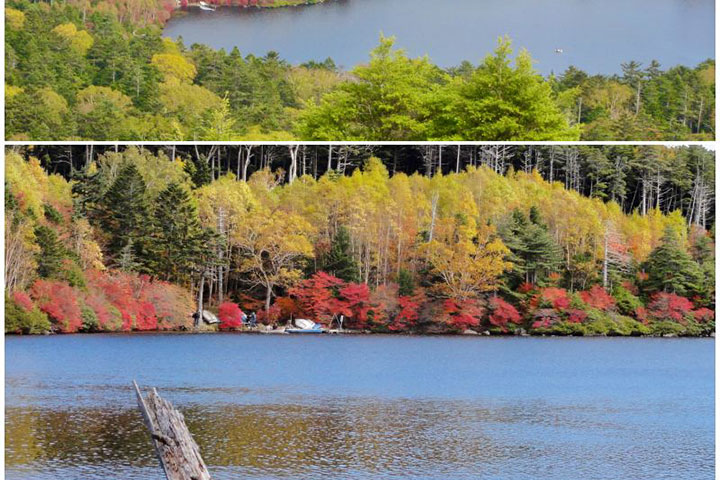

コラム私の友人で長野県の小海町という美しい高原の町で地域医療に取り組んでいる医師がいる。人間性の豊かな人で、いや、人間味があると言った方がいいのかもしれない。

-

第三波! 見なければならないことは何か

コラムこのところの感染急拡大で、それまでの「これからはウィズコロナの時代だあ」などとノホホンとした楽観はどこかに霧散した感がある。

-

認知症と新型コロナウィルスの「現場」から語り合う

コラム金沢で「認知症とともに生きるまち」と題してオンラインフォーラムを開く。このフォーラムの特色のひとつは、パネリストの誰もが、地域での「現場」を持っているということだろう。

-

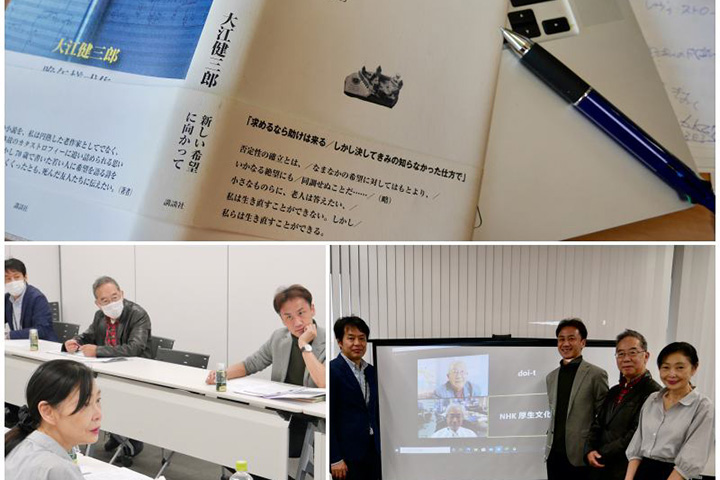

「私たち」の、認知症とともに生きるまち

コラム今年の「認知症とともに生きるまち大賞」の選考委員会が開かれた。NHK厚生文化事業団の主催で毎年開催され、今年で4回目だ。

-

認知症と「あたえ合う社会」

コラム先日、朝日新聞の認知症のウエブサイト「なかまぁる」が主催する認知症をテーマとしたショートフィルムコンテストに参加し、ノミネート作品のコメンテーターをした。

-

なぜ、感染した人や施設は、謝罪するのだろう

コラムもはやポストコロナ(コロナ後の世界)は来ることはなく、ウイズコロナの世界が続くだろうという。

-

共生社会を創るためには 共生社会から語らないということ

コラムNHK厚生文化事業団のディレクターのタカハシくんに取材され、「共生社会とはなんですか」と直球を投げてきた。知るか、そんなの。

-

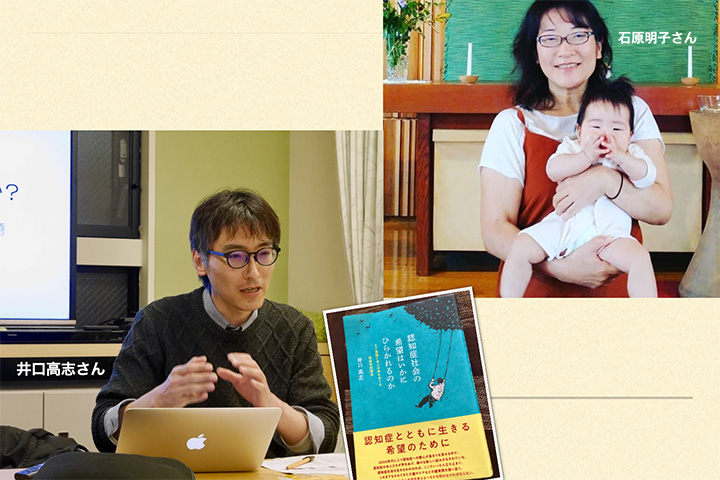

「認知症社会」を読み解く人たち ふたりの研究者がすごい

コラム認知症は時代とともにその捉え方が変わっていく。今どうなのか、ということは現時点だけで見るのではなく、これまでの軌跡や様々な立場の視点が必要なのは認知症だけの話ではなく、この社会を切り分けていく基本動作だろう。

-

NHK Eテレ「認知症とともに生きるまちを行く」を視て

コラムNHK Eテレ「ハートネットTV」で「認知症とともに生きるまちを行く」の二本を視聴した。タイトルにあるように、全体のテーマは「認知症とともに生きる」だろう。

-

NHKハートフォーラム「コロナの時代に認知症を考える」 〜つながるためのオンラインはどうあればいいのか〜

コラム8月30日にNHKとNHK厚生文化事業団の主催でオンラインフォーラムを開いた。タイトルは「コロナの時代に認知症を考える」である。

-

認知症に学ぶコロナの時代の「安心の社会」

コラムコロナの時代はこの世の中に何をもたらしたのか。施策や新しい生活様式など様々な側面が取りざたされているが、その騒擾を突き抜けて人心の底に横たわるのは、不安ではないだろうか。