-

「認知症革命」はその後、どうなったのか

コラム町永 俊雄「マチナガさん、確か以前に認知症革命とか言ってましたよね」仲間との勉強会で、あるメンバーからそう言われた。議論の流れの中で、彼が「これは革命だな」と言ったことに対して、そう安易に革命という単語を使っていいのか、というようなことをつぶやいた私への反問だった。

-

「スローショッピング」はいかにして生まれたのか

コラム町永 俊雄「スローショッピング」という取り組みをご存知だろうか。認知症のある人が自分自身で買い物ができるように、地元のスーパーや地域の人々がバリアフリーの取り組みをすることで、人や地域が大きく変貌した注目のまちづくりだ。

-

深夜に開店する小さな認知症カフェ

コラム町永 俊雄深夜、日付が変わる頃に開店する小さな認知症カフェがある。夜も更けた頃、女性オーナーがひとりで切り盛りするそのカフェに、ゲストがふらりとやってくる。認知症カフェである以上、認知症に関わる多彩な人が訪れる。

-

夏の終わりに、人生という四季を思ったりして…

コラム町永 俊雄今年の梅雨明けを気象庁が、過去にないほど大幅に修正した。関東は6月の末に梅雨明けとされていたのが、「すまん、実は7月23日頃だったことにする(こんなふうにいいかげんに言ったわけではないが)」と、一ト月近くずらして修正したわけで、これほどの大幅な修正は過去になかった。

-

「自分ごと」とはどういうことか 〜シンパシーからエンパシーへ〜

コラム町永 俊雄コロナの日々というのは、積極的な活動に制限がかかる分、どこかこれまでの取り組みや自分自身を振りかえると言った内省の時間を誰もが持ち、それはこれまで前のめりに突っ走ってきた社会を一旦立ち止まらせる体験につながったのかもしれない。

-

丹野智文の「ロンドンADI報告会」に参加する

コラム町永 俊雄丹野智文を読み解く、といったことがこれから大切になるだろう。たとえば、彼が決まって使う「笑顔で生きる」であっても、そのソフトな言い回しと彼の人柄が反映して、聴く側もついニコニコと笑顔になってうなずく。

-

デンジャーとリスク、コロナとの共生を考える

コラム町永 俊雄この稿を記している時点では、新型コロナウイルスの爆発的な第7波が続いていて、この先どうなるのか誰にも確かなことは言えない。

-

秋田の地域ミーティングがもたらした「成功」とは

コラム町永 俊雄秋田で地域ミーティングを開いた。コロナの日々でどうしても停滞していた地域がこれからどう動くか。どうあったらいいのか。コロナに覆い隠されていた課題をどう見つめ直すか。

-

「認知症と共に生きるまち」とコモンズ

コラム町永 俊雄今年も第6回の「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まっている。このコロナの事態が始まった2020年には、果たしてどれだけの応募があるかと気を揉んできたが、確かに応募数は以前に比べれば減ってはいる。

-

認知症当事者が「働く」ということ

コラム町永 俊雄仲間と認知症当事者勉強会の世話人会を2年ぶりに、オンラインではなくリアルで開いた。つまり、実際に集まってぐるりとテーブルを囲み、対面で話し合ったのである。それだけのことなのだが、それ以上に嬉しい。

-

喪失の時代と認知症の力

コラム町永 俊雄喪失の時代である。私たちのこの社会は、ひたすら喪失し続けている。繁栄を失い、人口を失い、若さを失い、子供を失い、地域を失い、未来を失うという喪失の社会の中に私たちはいる。

-

喪失を語る認知症当事者 〜「認知症の私に見える風景 下坂厚 49歳」を観る〜

コラム町永 俊雄NHK Eテレ ハートネットTVの「認知症の私に見える風景 下坂厚 49歳」を観た。京都在住の若年性アルツハイマー型認知症と診断された下坂厚さんの日常を、彼のSNSの写真とスケッチのような、つぶやきのような短詩を交えて描いたものだ。

-

「認知症とともに生きる」ノート その9 やむに止まれぬ想いと認知症

コラム町永 俊雄以前ラジオ深夜便に出演したときに、ディレクターの佐治真規子氏から、「マチナガさんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」と直球を投げられて、随分と面食らったことがある。

-

「認知症とともに生きる」ノート その8 記憶と認知症 「あなたを忘れない」

コラム町永 俊雄記憶とは一体、どんなことなのだろう。私たちは、通常、何気なく昨日という過去を今日につなげ、「おはよう、今日もいい天気」と言い、夕方には「じゃ、明日またね」と、今日と同じような明日という未来を信じているが、そこをつなげているのは「記憶」があるからだ。

-

「認知症とともに生きる」ノート その7 「ともに生きる」とエイジズム

コラム町永 俊雄「認知症とともに生きる」ということは、改めてどういうことなのでしょうか。何か、同じことをひたすらくりかえし問い直しているようですが、大きな岩も指先で小さく小さく突き動かせば、やがて地響きたてて転がるかもしれません。

-

「記憶とつなぐ」を読む 〜ふたりの、夫婦の物語として〜

コラム町永 俊雄不思議な読後感をもたらす本である。世にいわゆる「認知症本」といったジャンルがあるかはわからないのだが、この本も認知症の本人である下坂厚さんと妻の佳子さんの交互の語りで構成されている。

-

「認知症とともに生きる」ノート その6 〜認知症と聴く力〜

コラム町永 俊雄認知症を考える時、私たちはまず「認知症とは」と語り始めます。認知症当事者は、「わたしは」と語ります。私はこの立場の違いの認識が重要だと思います。

-

「認知症とともに生きる」ノート その5 〜「認知症らしくない」と偏見〜

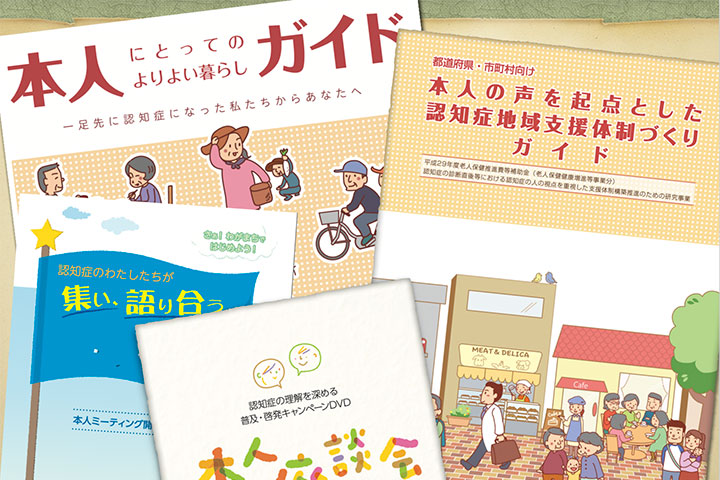

コラム町永 俊雄認知症の当事者の発信が盛んになってずいぶんたちます。当事者の発信は大きな力となってこの社会を変革してきました。認知症の人の声はまず、全国の地域で、息を潜めるようにして暮らしてきた多くの認知症の人の背中を押しました。

-

「認知症とともに生きる」ノート その4 〜少子超高齢社会は、高齢者の問題なのか〜

コラム町永 俊雄宮本武蔵の言葉に、剣の奥義とは「観の目を強くし、見の目を弱くする」というのがあるそうです。

-

「認知症とともに生きる」ノート その3 〜「自分ごと」と認知症〜

コラム町永 俊雄このコロナの日々、「認知症とともに生きる」ということを、この社会の大きな推力とするためにはもう一度、これまでの共生社会の点検が必要です。私はこのコロナの日々を、失われた2年間とはしたくないのです。