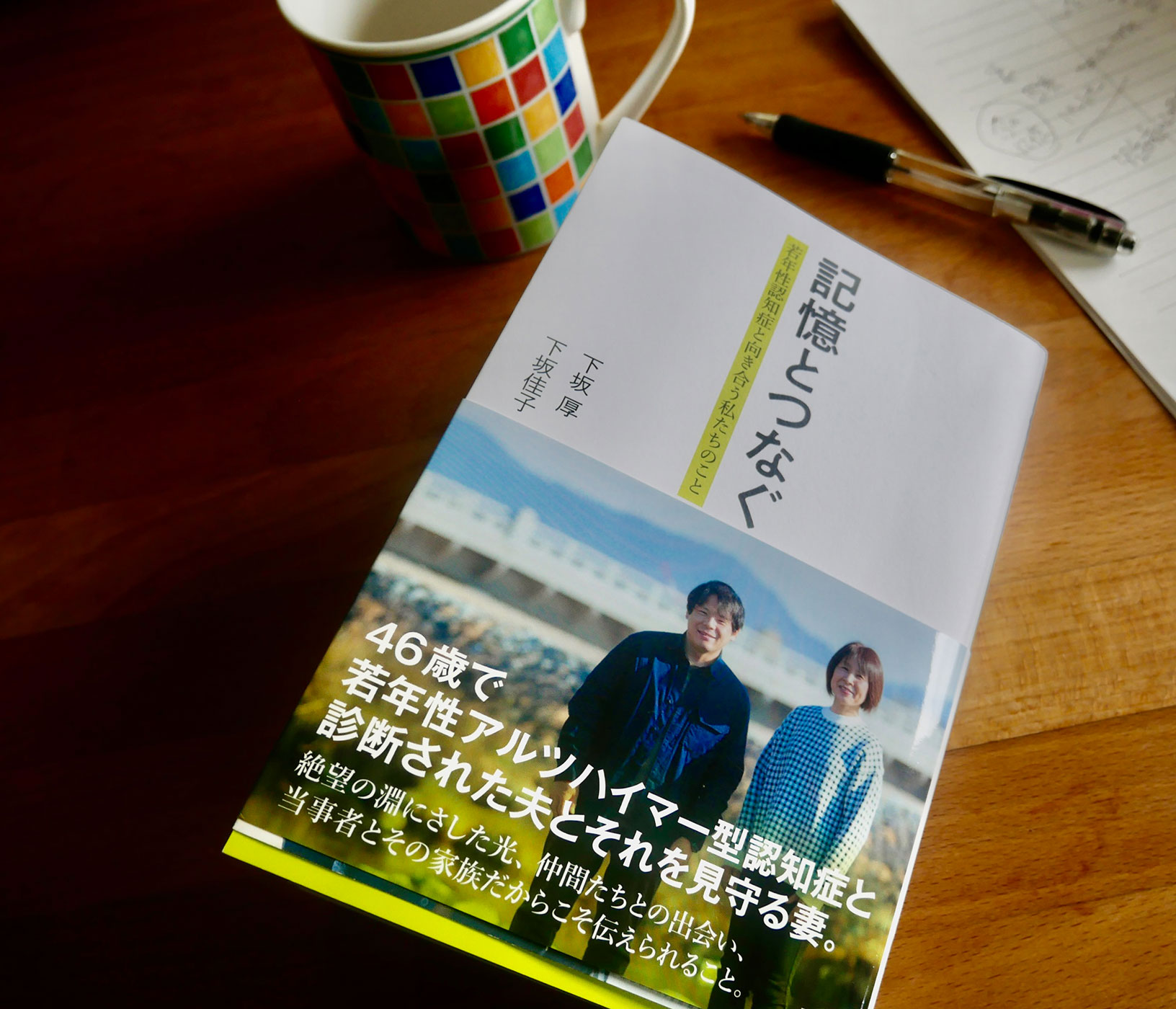

▲この本は、文中の写真から目を離せなくなる。写真作品が、常に静かに語りかけているようで、それがいつしか本の中のふたりのモノローグと重なっていく。認知症と共に生きる社会へのそれぞれのイメージが浮かぶ。

不思議な読後感をもたらす本である。

世にいわゆる「認知症本」といったジャンルがあるかはわからないのだが、この本も認知症の本人である下坂厚さんと妻の佳子さんの交互の語りで構成されている。

内容をごく大まかに記せば、若年性アルツハイマーと診断された時の衝撃と絶望から、その困難を引き受けながら社会に歩み出し、紆余曲折を経ながら現在に至る「回復」の物語である。

46歳、人生の充実期に歩み出そうとしたその時を断ち切る認知症の診断。

緊張感に満ち、リアルで多くの啓発要素に満ちていて読み応えがあるのは間違いない。多くの人が感銘を受けるはずだ。

しかし、私が不思議な読後感と記すのは、ここにあるのは認知症を主題とした物語と併走して、ある夫婦の物語が互いにそれぞれの視点で語り継がれていくことにある。ふたりのオムニバスの人生物語のような趣さえ感じられ、私はむしろこの夫婦の風景にかぎりなく惹きつけられる。

ここにあるのは、あえて言えば二人の関係性の物語でもある。

この本のふたり、下坂厚さんと、妻の佳子さんがそれぞれ、つつましやかな イニシャル、A.SとY.S として交互に語っていくのだが、ふたりの語りは、それぞれの出来事をつなぎながら、時に違う視点であったり、互いのずれを見せながら進んでいく。

ここでは、私たちがつい期待してしまうような、夫婦一体となって、力を合わせて認知症の困難を克服するというふうには流れない。互いの違いをその度に確認するように、あるいは発見するようにしてそれぞれのモノローグが連続する。

私はこのふたりのモノローグを対置させて進行させた構成が巧みだと思う。

ふたりのなれ初めでの互いの印象は、何か運命的な出会いを予感させる。

佳子さんは、厚さんを、「真面目でやさしい人だが、無口であまり気持ちを言葉に出さないタイプ」と語り、厚さんは「妻は自分からみんなに話しかけたり、ハキハキと話したりできる明るいタイプで、自分にないものを持っている彼女の姿に惹かれた」

性格は正反対というふたりの関係は、その後もずっと続く。いや意志的に続けていった。それは互いに対等であり、互いの人格を尊重する関係性を、歳月の中で育てていったと言っていい。

それは現実の中で絶えず組み直され、ステップファミリーとして暮らし始める中でも幾度となくふたりでの語り合いが続いていく。

この夫婦は、共生の最小単位をつくるようにして、共に生きることを意識的に構築してきたのである。もちろん、その関係は盤石なものとして固定はしない。とりわけ、厚さんが認知症と診断されたときは、このふたりの大きな試練だった。

「心を閉じてしまった」と感じた佳子さんは、後になって厚さんが自死を考えるほどに追い詰められていたことを知り、愕然としたこともあった。

そのように関係性は常に揺らぐ。しかしその揺らぎがあることで、まるで制震構造の建物が認知症の衝撃を吸収するようにして、しなやかにふたりの関係性が困難を受け止めていく。

認知症は関係性の障害とも言われる。時間、空間、人間の関係に支障が出る。今日がいつなのか、ここはどこなのか、あなたは誰なのか、と。だが、ふたりは、認知症対応としての関係性を作るよりずっと以前に、ふたりの間に確かな関係性を築いてきた。それは認知症のためではなく、互いの人格、人間への対等、尊重の表現だったのである。

介護や社会福祉の世界では、認知症を対象化しない、問題化しないという前提はかなり一般化しているが、家族の場合はそうもいかない現実に取り囲まれる。

この夫婦の場合は、認知症だけに視線を向けるのではなく、認知症と共にあるふたり、といった関係性に認知症を取り込んだのかもしれない。リスクは受け入れられ分かち合われた。

この本の帯には、佳子さんを「見守る妻」としている。支える妻ではない含意は大きなものがあると思う。

佳子さんは、「夫婦で認知症というものにしっかり向かい合っていく生き方もあると思いますが、夫は夫、私は私で、それぞれのいつも通りの生活を続ける生き方も大切なのではないか」と語っている。

さて、本のタイトルの「記憶とつなぐ」である。

この「記憶とつなぐ」というタイトルの静かな広がりに、私はたちまち引き込まれる。

普通、とりわけ認知症の場合は、「記憶をつなぐ」という切ない営為が、よく描かれる。薄れていく記憶、断片化する記憶を、多くは家族の絆というものによってつなぎ直していく物語として。

「記憶をつなぐ」ではなく「記憶とつなぐ」なのである。

なぜなのだろう。というふうに、この本はタイトルひとつで、下坂厚さんの内面深くの認知症の風景に私たちを誘うのである。

本書に挿入されたモノクロの写真と、下坂さんのつぶやきのコメントが相まって、認知症を語ることなく「人間」が浮かび上がる。心象風景のようだ、といってもいい。

下坂さんの作品を、認知症当事者の撮った写真と限定的に捉える向きもいる。確かにそうなのだが、それは、彼の作品性を狭めると思う。彼は、認知症を経験することで、「人間」へのまなざしを取り戻したのだ。

認知症と共にあるふたりの関係は、互いの人間の地点までを確認することで、認知症を受け入れることができた。そのまなざしで、厚さんが風景や人物をファインダーに切り取るとき、必ずその向こうに「人間」を見つめている。それが素晴らしい作品に結晶している。私はそう思えてならない。

この本の中程に、おそらくは佳子さんであろう女性のモノクロのポートレイトが並び、そのキャプションに、厚さんは「記憶とつなぐ」と置いた。万感の想いと感謝とこれからの決意。

この本のふたりの語りの重層性は、生きることの真実もまた目を逸らすことなく語り合っている。認知症と共に生きることを、調和的な美しい物語にしてはいない。

今でも、「嘘であってほしい」「底なし沼のような絶望感」という佳子さんの言葉を、ふたりの物語の終盤に置き、この夫婦は、以下のようなやりとりを交わす。

試練であろう。同時に互いの人間の尊厳の交換のような強い意志がみなぎっている。この本を読むものは、最後に置かれたこの文章に、認知症への怯えではなく、自分と大切な人の関係性を見つめ直すはずだ。

そしてここではじめて、私たちは「記憶とつなぐ」というタイトルを響かせるのだ。

いつか私のことも忘れてしまう。

「私のこと忘れてしまうん?」

と、直接聞いてみたことがあります。

「忘れるはずないやん」

夫はそう答えてくれましたけど・・・

ぼくもいつかは、よっちゃんに向かって「あんた誰や」っていう日が来るかもしれない。

でも、たとえそうなったとしても、ぼくの中にあるよっちゃんの記憶が失われたわけじゃない。出会った頃の思い出、嬉しかった時間、楽しかった時間、ふたりで過ごしたかけがえのない時間の記憶は決して消えない。

そういう意味では、これからもぼくがよっちゃんのことを忘れることはない。

だから、「大丈夫だよ」って伝えたい。