-

「認知症とともに生きる」ノート その2 〜認知症になってものワナ〜

コラム町永 俊雄認知症EYES始まって以来の画期的連載企画(?)の前回は、このコロナの日々で誰もがこの社会への違和感を持ちながら過ごしてきたのではないか、しかし、実はそこに感じた違和感こそが今一度、自分を含めた社会のあり方を再検討するヒントなのではないか、そして、そこでの中心的な視座としては「認知症とともに生きる」と言うことがコロナの日々にそのもろさを露呈してしまったのは何故か、と言うところまであちこちに脱線しながらも記してきて、そこで、第一回を終わっています。

-

「認知症とともに生きる」ノート その1 〜「ともに生きる」はどこからきたのか〜

コラム町永 俊雄桜の季節が近づいていますね。思えば、わんさと連れ立って花見に出かけられたのは2019年まででした。以来2年間にわたって新型コロナの日々が続いたわけですが、皆さんはどんな風に過ごしてきたのでしょうか。

-

春よ来い 〜この春、花の下できっと会おう〜

コラム町永 俊雄仕事部屋に、コトリ、春を置くようにひとつの雛人形を置いた。まことに小さな手のヒラにのる素朴な造作の土人形である。造り手がこねて彩色し、細く小さく眉目を引いた可憐なお顔をしている。

-

スフィンクスの謎 〜認知症とケアの力〜

コラム町永 俊雄このコラムも200回を超えた。第一回が2008年7月だからもう14年間続いているわけだ。コラムタイトルは認知症EYESだから、当然、認知症がテーマなのだが、200回を超えて描いたこの社会の認知症を改めて振り返ると、そこには大きな変化を見て取れる。

-

感染リスクという闇

コラム町永 俊雄この国で新型コロナウイルスの感染症の第一例目が確認されたのは、2020年の1月15日だった。それから2年が経った。現時点で740日を超えたのである。あるいは千日を超えるかもしれない。

-

生きることを共にする ~認知症と社会と私~

コラム町永 俊雄みなさんはどんな正月を過ごしたのだろう。正月というのは不思議な歳時記で、なんだかんだ言っても除夜の鐘が響き、新しい年になるとだれもが改まった気分になる。

-

笑顔とぬくもりの「認知症社会」へ

コラム町永 俊雄「ミネルヴァの梟は迫り来る黄昏に飛び立つ」とは、ヘーゲルの「法の哲学」の中の一節である。初めてこの言葉に接した時は、詩的で映像的で、神話に託された不思議な世界観にただ魅せられた。

-

年末恒例 「2021認知症とともに生きるまち大賞」一挙掲載

コラム町永 俊雄今年の「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式とフォーラムを開催した。今年の「まち大賞」は、どれも不思議な活力がみなぎっていた。どの紹介映像にも、地域の人々の笑顔が輝いていた。

-

「認知症とは」ではなく「私は」として 〜SHIGETAハウスで車座になって対話した〜

コラム町永 俊雄シゲタハウスで認知症を語り合った。参加したのは、東京慈恵会医科大学の繁田雅弘さんと慶應大学大学院教授の堀田聡子さん、今をときめく論客のおふたりである。

-

認知症ケアと 共振する力 ~中島紀恵子の語りをたどる~

コラム町永 俊雄共感する力がこの社会を創ったというのは、長年、霊長類を研究し、そこから人間社会を洞察する京都大学総長だった山極寿一さんの論である。

-

新たな日々への挽歌 〜どこに歩みだしていくのか〜

コラム町永 俊雄長く続いてきたコロナの事態も、収束の気配なのだろうか。人数制限などの規制緩和も進んで、経済を回して、ひょっとしたらリベンジ回復なのかという見方もある。

-

「弱さ」を「強さ」にする社会へ 〜「“あかさたな”で研究者になる」を視て〜

コラム町永 俊雄番組の冒頭は意表をつくような物語に満ちた映像から始まる。深海から一群の泡が湧き起こり、そこに「潜水服は蝶の夢を見る、という映画をご覧になったことがありますか」という静かな語りかけのナレーションがかさなる。

-

認知症らしくない

コラム町永 俊雄認知症の当事者発信を活発にしている人がしばしば経験することが、「あなたは認知症らしくない」と言われることだという。

-

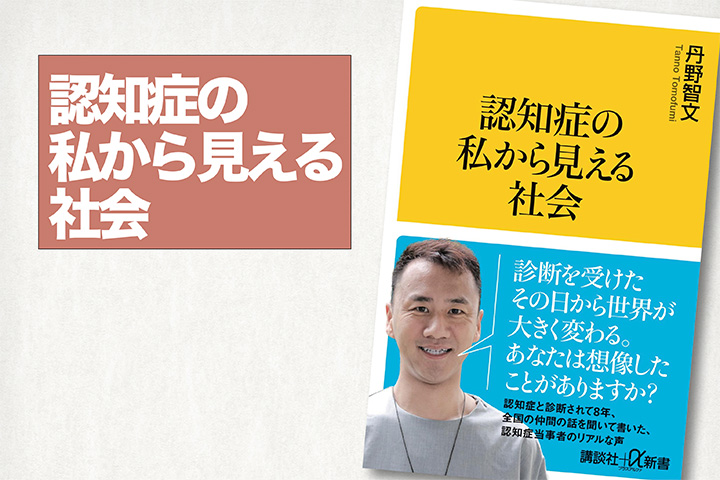

時代の中で認知症を語るということ 〜仙台発・認知症当事者勉強会から〜

コラム町永 俊雄丹野智文氏の近著「認知症の私から見える社会」は、どうやらこの社会に小さからぬ波紋を及ぼしているようだ。出版されてわずか半月ほどで増刷されたという。

-

丹野智文「認知症の私から見える社会」を読む

コラム町永 俊雄丹野智文の新刊「認知症の私から見える社会」は間口が広々としている。読む側の立場によって、さまざまに受け止められ考えることができる。

-

片翼の小さな飛行機はなぜ飛び立つことができたのか

コラム町永 俊雄パラリンピックは、未曾有の感染爆発の中で、「やめたほうがいい」と示唆する専門家もいたが、なかば強行されるように開催された。

-

何が若者たちをとらえたのか 〜「文字の獲得は光の獲得でした」を視て〜

コラム町永 俊雄福岡の小さな町のある朝、小学2年の子供が弟と、近所の小川に無造作に捨ててあった鉄パイプで遊んでいた。それは銀色に光り、少年と弟にとってはなんとも魅惑的な外観をしていたのだ。戦争が終わった翌年1946年の夏のことだった。

-

同窓会で 全国の「認知症とともに生きる町」の人たちが語り合う

コラム町永 俊雄同窓会を開いた。同窓会といってもオンランで、集まったのは、全国各地で認知症の人と共にまちづくりの取り組みをしている人々である。しょっぱなから、画面の向こうでちぎれんほどに手を振って、わあ、きゃあの雰囲気になるのは同窓会ならではだ。

-

共感する力 〜「共感革命・フィランソロピーは進化する」を読む〜

コラム町永 俊雄二回のワクチン接種が終わって二週間も過ぎた頃、すっかり足の遠のいていた行きつけの街のレストランに夫婦で行ってみた。普段は予約を入れないと席が取れない場合が多いのに、ランチタイムということもあったのか、すんなり席につく。

-

「おかえりモネ」に 福祉の力を読みとる

コラム町永 俊雄朝の連続テレビ小説、「おかえりモネ」をついつい視てしまう。私にとって朝ドラというのは、朝刊、トースト、コーヒーとともに出てくるモーニングセットのような生活習慣で、いつもなんとはなしに見始める。