-

長寿の未来フォーラム 井門ゆかり先生による認知症の基礎知識

2022年3月6日、長寿の未来フォーラム「家族と暮らす〜認知症を“ともに”生きる社会へ〜」が開催され、オンラインで配信されました。

-

長寿の未来フォーラム 家族と暮らす 〜認知症を“ともに”生きる社会へ〜

長寿の未来フォーラム 家族と暮らす 〜認知症を“ともに”生きる社会へ〜

-

丹野智文の「ロンドンADI報告会」に参加する

丹野智文を読み解く、といったことがこれから大切になるだろう。たとえば、彼が決まって使う「笑顔で生きる」であっても、そのソフトな言い回しと彼の人柄が反映して、聴く側もついニコニコと笑顔になってうなずく。

-

もう一度 自分の力を信じよう!〜重なる病をのりこえて〜

不動産会社の熱血営業マンとして働いていた松崎敏彦さん(46)は、11年前にギランバレー症候群を発症。体に麻痺が出て車いすの生活になり、さらにうつ病、若年性認知症と診断され、次々に病気を抱えることになりました。

-

喪失を語る認知症当事者 〜「認知症の私に見える風景 下坂厚 49歳」を観る〜

NHK Eテレ ハートネットTVの「認知症の私に見える風景 下坂厚 49歳」を観た。京都在住の若年性アルツハイマー型認知症と診断された下坂厚さんの日常を、彼のSNSの写真とスケッチのような、つぶやきのような短詩を交えて描いたものだ。

-

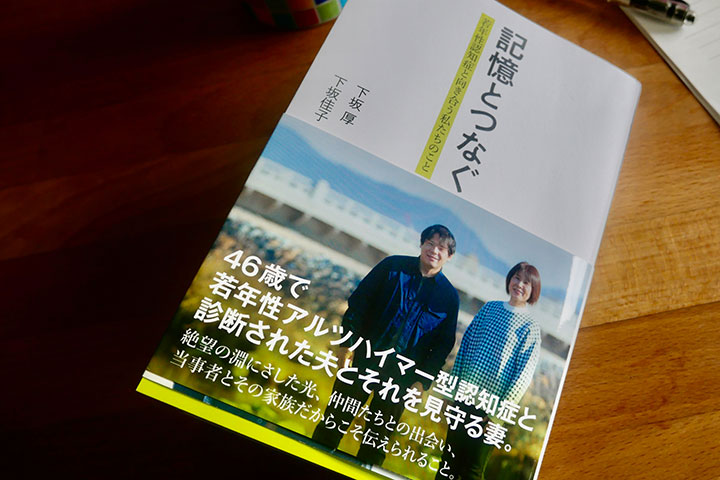

「記憶とつなぐ」を読む 〜ふたりの、夫婦の物語として〜

不思議な読後感をもたらす本である。世にいわゆる「認知症本」といったジャンルがあるかはわからないのだが、この本も認知症の本人である下坂厚さんと妻の佳子さんの交互の語りで構成されている。

-

「認知症とともに生きる」ノート その3 〜「自分ごと」と認知症〜

このコロナの日々、「認知症とともに生きる」ということを、この社会の大きな推力とするためにはもう一度、これまでの共生社会の点検が必要です。私はこのコロナの日々を、失われた2年間とはしたくないのです。

-

年末恒例 「2021認知症とともに生きるまち大賞」一挙掲載

今年の「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式とフォーラムを開催した。今年の「まち大賞」は、どれも不思議な活力がみなぎっていた。どの紹介映像にも、地域の人々の笑顔が輝いていた。

-

認知症らしくない

認知症の当事者発信を活発にしている人がしばしば経験することが、「あなたは認知症らしくない」と言われることだという。

-

時代の中で認知症を語るということ 〜仙台発・認知症当事者勉強会から〜

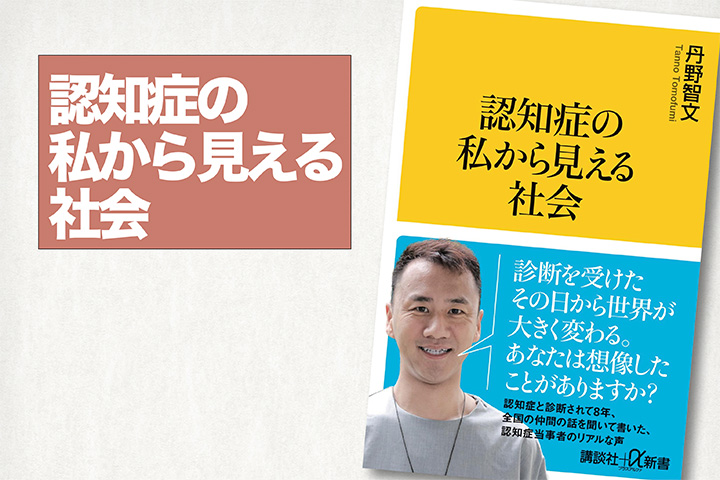

丹野智文氏の近著「認知症の私から見える社会」は、どうやらこの社会に小さからぬ波紋を及ぼしているようだ。出版されてわずか半月ほどで増刷されたという。

-

丹野智文「認知症の私から見える社会」を読む

丹野智文の新刊「認知症の私から見える社会」は間口が広々としている。読む側の立場によって、さまざまに受け止められ考えることができる。

-

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.3

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.3

-

「認知症とともに生きるまち大賞」は、つながる思いとつなげる意志との交差点

今年も「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まった。去年に続き新型コロナウイルスの日々の中の募集である。緊急事態が解除されたとはいえ、不要不急の自粛や密の回避の中で、どうしてまちづくりなどができようか、そんな声も聞こえてくる。

-

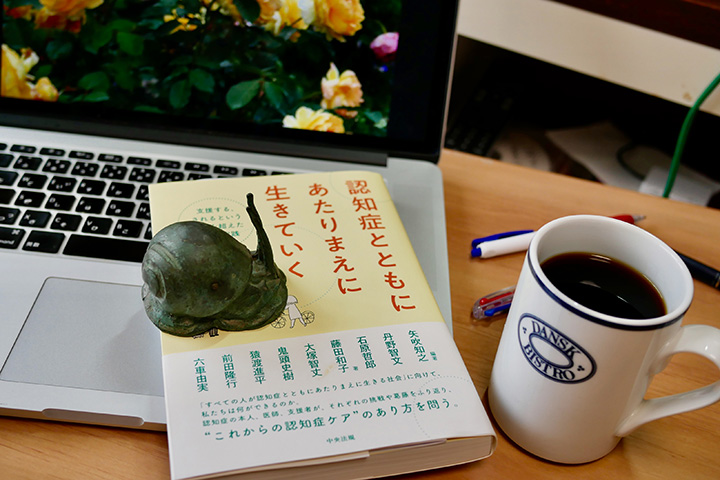

「認知症とともにあたりまえに生きていく」を読む

「認知症とともにあたりまえに生きていく」という最近出版された本を読んだ。認知症に関わる専門職たちが自身の実践を執筆し、それを編んだものだ。

-

コロナの時代に「認知症」をどう語るのか

このところ相次いで認知症をテーマにオンラインで講演を続けることになった。そのことで明確に見えてきたことがある。現在の社会の状況で(これはこのコロナの日々が大きな要因となっているのだが)、認知症を単体で語ることはもうできないのではないか、ということである。

-

「Artは障がいを超える」〜佐藤彰さんの創作活動を通して〜

7年前に若年性認知症と診断された佐藤彰さん(63)は、漆造形作家の鍋島次雄さんが主宰する脳活性アート教室に月1回のペースで通い、作品を作り続けてきました。

-

丹野智文と語り合うと、「認知症の力」が見えてくる

久しぶりに丹野智文さんと話し込んだ。先日、あるラジオ番組の打ち合わせで一緒になった時に丹野さんから、今度じっくり話し合いましょうよ、と声をかけられた。

-

私は私として生きていきたい 〜吉田晋悟さん・多美子さん夫妻〜 大阪府吹田市

吉田晋悟さん(77)と多美子さん(78)は48年前に結婚。ともにキリスト教の牧師、伝道師として協会の活動に従事してきました。しかし2006年、多美子さんが63歳で若年性アルツハイマー病に。6年前から介護施設に入所しています。

-

一挙掲載!「2020 認知症とともに生きるまち大賞」

ことしも「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式と記念シンポジュームが開かれた。例年なら、受賞した全国の団体が集まり、表彰状を受け取る認知症当事者たちのとびきりの笑顔がはじけていたはずのイベントだ。

-

いつまでも輝いて暮らす〜塚本彰さん沙代子さん 富山県高岡市〜

富山県高岡市在住の塚本彰さんは、理学療法士の草分け的な存在で、リハビリテーションの普及と後進の育成に尽力してきました。