-

“地域で暮らす”~認知症カフェの取り組み~ 宇都宮市/栃木県

認知症になっても住み慣れた地域で人々と交流したり働いたりしながら暮らしていきたいと望む人は多く、そのための居場所づくりが全国各地で始まっています。栃木県で実施されている二つの取り組みを紹介します。

-

海外取材特集 イギリスの認知症国家戦略 vol.1 遠藤英俊医師編(日本語版)

高齢化とともに増え続ける認知症は、日本だけでなく諸外国でも大きな課題となっています。2009年からはじまったイギリスの認知症国家戦略について、国立長寿医療研究センターの遠藤英俊医師が関係者を取材し、レポートします。

-

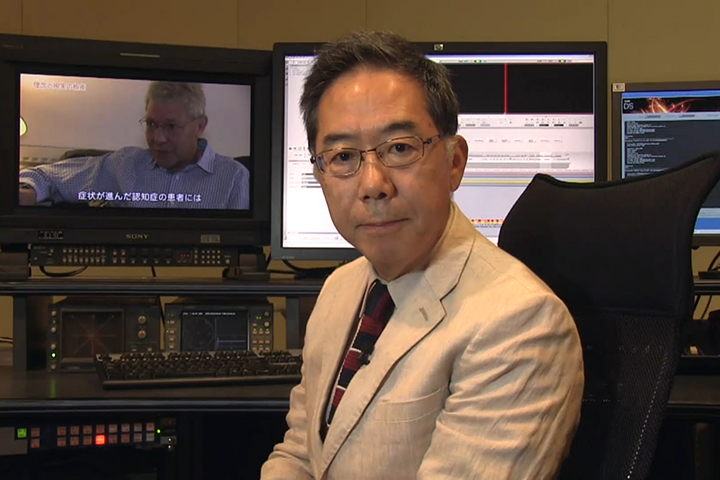

海外取材特集 イギリスの認知症国家戦略 vol.2 町永俊雄さん編(日本語版)

イギリスの認知症国家戦略のレポート。第2回は、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんが、ケアの側面から現在の認知症事情に迫ります。適正なケアを提供するための工夫や、当事者や家族主体の取り組みを紹介します。

-

What kind of choice could a family caregiver have? -story from Tokoname, Aichi-

-

認知症フォーラム奈良会場

2014年9月27日、奈良市のなら100年会館にて認知症フォーラムが開催されました。地域で認知症対策に取り組む3名のパネリストが参加。…

-

In an effort to become a town in which wind blows, earth grows and warm air sweeps past. -Story from Sano City in Tochigi prefecture- “regional salon Rafu café”

-

認知症フォーラム金沢会場

2014年7月、金沢文化センター(石川県金沢市)で認知症フォーラムが開催されました。医療、介護、家族、行政の立場で認知症対策に取り組んでいる4名のパネリストが参加。…

-

認知症フォーラム大分会場

2014年2月8日、ホルトホール大分で「認知症フォーラム」が開催されました。 約900人の聴講者を前に、医療、介護、家族、地域、それぞれの立場で認知症対策に取り組んでいる3人のパネリストたちが、自身と認知症とのかかわりについて語りました。…

-

認知症フォーラム宇都宮会場

2013年11月、栃木県総合文化センター(宇都宮市)で認知症フォーラムが開催されました。医療、介護、家族の立場で活躍する4名のパネリストが参加。自己紹介を兼ねて自身と認知症とのかかわりについて語りました。…

-

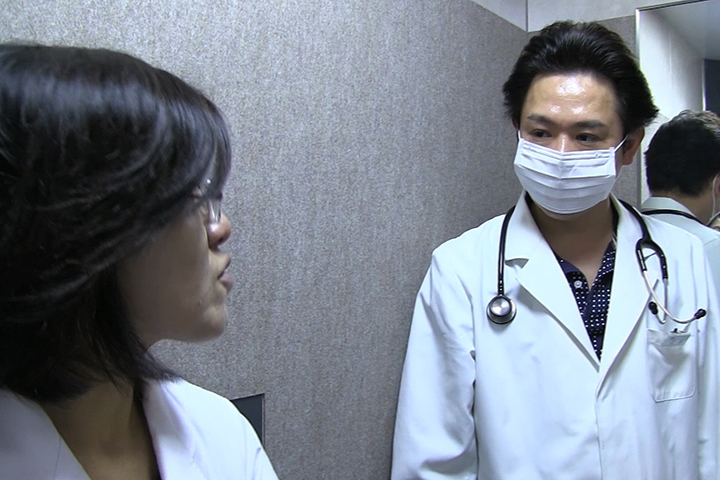

薬剤師が在宅を支える

急速な高齢化が進む中、施設で暮らす高齢者や在宅の認知症の人の診療に同行したり、服薬指導に出向いたりする「訪問薬剤師」が注目を集めています。専門知識を生かし、地域連携の一員として活動する姿を紹介します。

-

認知症フォーラム東京会場

2013年10月、東京都江東区で認知症フォーラムが開催されました。今回は医療、介護、家族、地域で活躍する4名のパネリストが参加。フォーラムの冒頭、自己紹介を兼ねて自身と認知症とのかかわりについて語りました。…

-

遠藤英俊医師の認知症基礎講座2

認知症専門医の遠藤英俊さんが認知症医療とケアの進歩を解説します。また、高齢化社会で必要なのは、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりであり、人と人とがつながり、地域全体に広がることで「見守る環境」ができあがると語ります

-

北名古屋回想法センター 遠藤英俊医師インタビュー

回想法を地域の認知症予防に役立てている愛知県北名古屋市。認知症研究・治療の第一人者である遠藤英俊先生が、回想法の医学的な効果のほか、地域活動にまで発展した北名古屋市の取り組みの意義について語ります。

-

被災地からのリポートVOL.10 新たな故郷を探して

原発事故にみまわれた福島県では、放射能汚染の影響で未だ地元に帰ることができない認知症の人がたくさんいます。環境の変化にとまどいながらも居場所を見つけていく遠藤規子さんの様子を紹介します。...

-

被災地からのリポートVOL.9 地域の人たちとの繋がりが安心した生活をつくる

東日本大震災から1年半、仙台市にあるグループホーム型福祉仮設住宅「なつぎ埜」の入居者と、近隣の「アスト長町」仮設住宅で暮らす人々との交流の様子を紹介します。...

-

認知症フォーラム高松会場

2013年5月、香川県高松市で認知症フォーラムが開催されました。認知症対策の第一線で活躍する3人のパネリストたちが、医療や介護、家族の立場から認知症とのかかわりについて語りました。…

-

被災地からのリポートVOL.8 認知症にやさしい地域支援の会の小さな活動

岩手県陸前高田市の「認知症にやさしい地域支援の会」では、東日本大震災後、閉じこもりがちになる認知症高齢者の問題に取り組んできました。その活動を紹介します。...

-

認知症フォーラムさいたま会場

2012年10月、埼玉県で認知症フォーラムが開催されました。初めに、認知症対策の第一線で活躍する3人のパネリストたちが、自己紹介を兼ねて認知症とのかかわりについて語りました。…

-

認知症フォーラム浜松会場

2012年9月に静岡県浜松市で開催された「認知症フォーラム」。認知症対策の第一線で活躍する4人のパネリストたちが、医療や介護、家族の立場から認知症とのかかわりについて語りました。

-

認知症フォーラム那覇会場

2012年6月3日、1100人以上の聴講者を集めて那覇市民会館で開催された「認知症フォーラム」の模様を紹介します。3人のパネリストが医療、介護、家族それぞれの立場から、自身と認知症とのかかわりについて語りました。