-

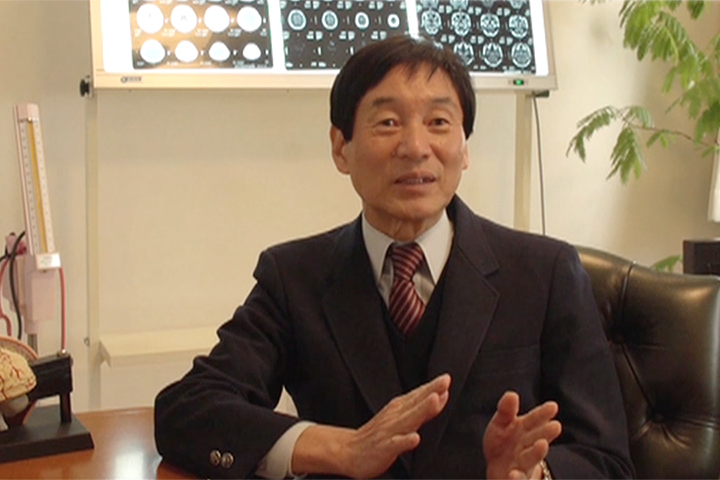

血管性認知症を知る

認知症の中で二番目に多い「血管性認知症」について、秋田県立脳血管研究センターの長田乾さんが解説します。1回目は、血管性認知症の原因や症状を中心に説明します。

-

被災地からのリポートVOL.6 被災家族の証言からー2

東日本大震災後の原発事故では、認知症の人も大きな負担を強いられました。地元のグループホームから避難を余儀なくされた女性が、新しい施設に馴染んでいくまでの様子を家族やスタッフの言葉を通じて伝えます。...

-

レビー小体型認知症の現在

認知症の原因疾患として少しずつ知られるようになってきた「レビー小体型認知症」。昭和40年代半ばにこの病気を発見した小阪憲司医師が、3回にわたって解説していきます。第1回は、発見の経緯や原因、分類について説明しました。

-

認知症フォーラム徳島会場

2012年3月、認知症対策の第一線で活躍する3人のパネリストたちが、医療や介護、家族の立場から認知症とのかかわりについて語りました。

-

惣万佳代子さん みんな違ってみんないい 〜富山型デイサービスを語る〜

「富山型デイサービス」は、高齢者、障害者、幼児などを同じ施設で受け入れる、全国でも珍しい取り組みです。

このサービスの先駆けとなった「このゆびとーまれ」を運営するNPO法人・理事長の惣万佳代子さんに話を聞きました。 -

認知症フォーラム鳥取会場

2012年1月21日、鳥取市民会館で開催された認知症フォーラムの模様を紹介。当日は約800人の聴講者が来場し、出演者の話に熱心に聞き入りました。

-

被災地からのリポートVOL.5 介護士の再出発

東日本大震災の被災者向けに建てられた、グループホーム型仮設住宅「なつぎ埜」。ここで新たな生活を始めたお年寄りたちと介護士・阿部江里さんの半年間をレポートします。...

-

被災地からのリポートVOL.4 避難した人たちの行方

東日本大震災では岩手県大船渡市で暮らしていた認知症の人も大きな被害を受けました。仮設住宅で暮らす人や県外に避難した人には十分な支援は届いておらず、新たな問題が生じています。...

-

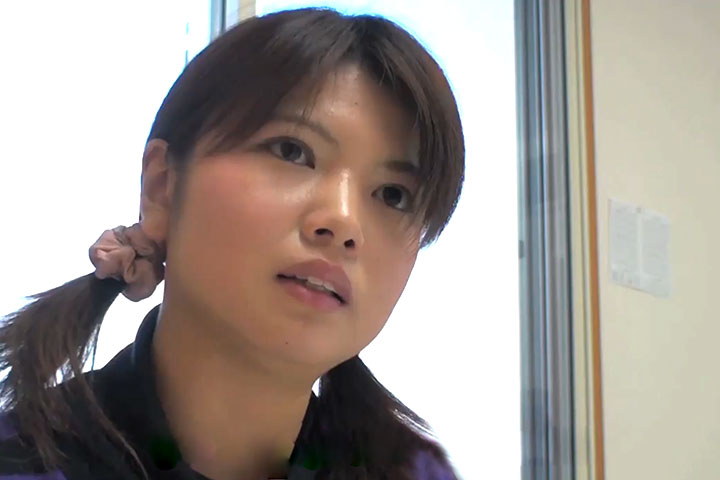

認知症フォーラム熊本会場

医療や介護の進歩によって、認知症の人や家族を支える様々な手立てが生まれています。その最新情報を発信する認知症フォーラムが2010年12月12日、熊本市のテルサホールで開催されました。

医師・介護者・家族と聴講者が一緒に考えたフォーラムの模様を紹介します。 -

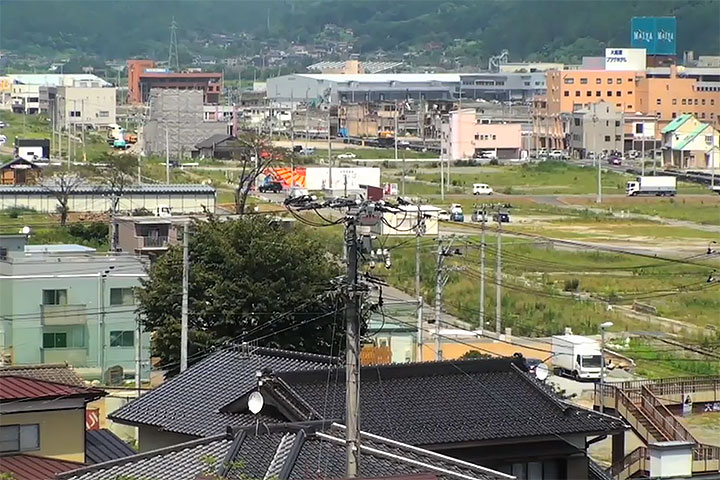

被災地からのリポートVOL.7 地域と共に生きる

東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた岩手県大船渡市。震災から1年半が経過し、施設以外の高齢者に支援が行き届かないといった新たな問題を解消するため、地域でサポートするさまざまな取り組みが始まっています。...

-

被災地からのリポートVOL.3 被災家族の証言から

東日本大震災やそれに続く原発事故では、地域で暮らしてきた認知症の人も避難を余儀なくされました。住み慣れた地域を離れなければならなかった苦悩の日々を、家族の言葉で紹介します。...

-

ありふれた夫婦のままで ~足立夫妻 在宅への道のり~

若年性アルツハイマー病が進行し、グループホームで24時間介護を受けている夫と、再び一緒に暮らしたい―。そんな思いから在宅復帰を実現させた足立絹子さんと、それを支えたスタッフの取り組みをレポートします。

-

認知症フォーラム鹿児島会場

2011年9月24日、鹿児島市民文化ホールで開催された「認知症フォーラム」の模様を紹介します。医療と介護の進歩は、患者と家族にどのような希望をもたらすのか。各分野の専門家が地域の取り組みや最新情報を発信します。

-

被災地からのリポートVOL.2 グループホーム型仮設住宅『なつぎ埜』再建

震災で全壊した仙台市若林区のグループホーム「なつぎ埜」は、5か月後、別の場所にグループホーム型仮設住宅を再建しました。

新しい施設になじむまでの利用者の姿を紹介します。... -

めぐる季節の中で

高齢化が進む、北海道当別町。この町ではNPOが中心になり、世代を超えて住民同士が支え合うさまざまなしくみを作り上げています。

-

被災地からのリポートVOL.1 ~東日本大震災 認知症の人は今~

東北地方に甚大な被害をもたらした東日本大震災は、穏やかに暮らしてきた認知症の人たちにもさまざまな影響を及ぼしました。

認知症の人たちは今、どうしているのか。被災地からのレポートをお届けします。... -

特別養護老人ホーム 同和園の挑戦

京都市伏見区醍醐の総合老人福祉施設「同和園」。施設内の特別養護老人ホームの288名のうち、8割に認知症の症状が見られるといいます。規模の大きさを生かした同和園の取り組みを紹介します。

-

老年科医 大西丈二 認知症最前線レポート vol.2 デンマークの高齢者福祉

認知症最前線レポート福祉先進国のデンマークでは、認知症になっても普通の暮らしができるよう支える仕組みが整っています。...

-

校舎のない学校

介護の質を上げるには、介護スタッフに対する教育が不可欠です。社会福祉法人サンビレッジ新生苑の教育に対する取り組みを3回にわたって紹介します。

-

認知症の口腔ケア

生きていく上で欠かせない食べる力を養うための「口腔リハビリ」が、認知症の介護現場で活用されるようになっています。口腔リハビリの効果について事例を交えながら説明します。