-

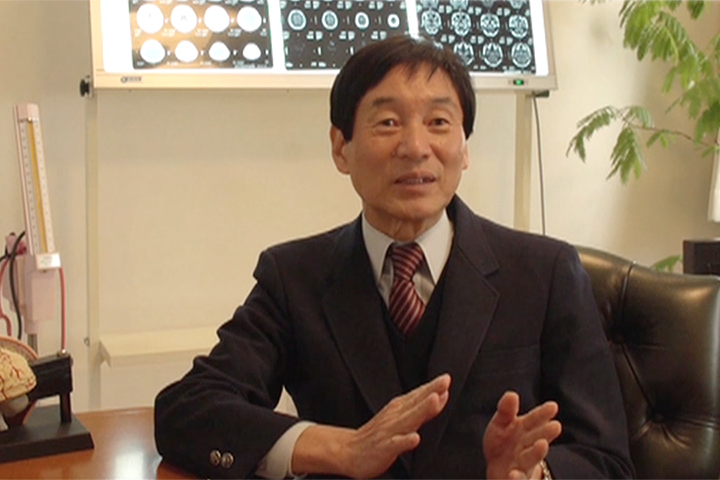

遠藤英俊医師の認知症基礎講座2

認知症専門医の遠藤英俊さんが認知症医療とケアの進歩を解説します。また、高齢化社会で必要なのは、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりであり、人と人とがつながり、地域全体に広がることで「見守る環境」ができあがると語ります

-

北名古屋回想法センター 遠藤英俊医師インタビュー

回想法を地域の認知症予防に役立てている愛知県北名古屋市。認知症研究・治療の第一人者である遠藤英俊先生が、回想法の医学的な効果のほか、地域活動にまで発展した北名古屋市の取り組みの意義について語ります。

-

認知症フォーラム高松会場

2013年5月、香川県高松市で認知症フォーラムが開催されました。認知症対策の第一線で活躍する3人のパネリストたちが、医療や介護、家族の立場から認知症とのかかわりについて語りました。…

-

認知症フォーラムさいたま会場

2012年10月、埼玉県で認知症フォーラムが開催されました。初めに、認知症対策の第一線で活躍する3人のパネリストたちが、自己紹介を兼ねて認知症とのかかわりについて語りました。…

-

認知症フォーラム浜松会場

2012年9月に静岡県浜松市で開催された「認知症フォーラム」。認知症対策の第一線で活躍する4人のパネリストたちが、医療や介護、家族の立場から認知症とのかかわりについて語りました。

-

認知症フォーラム那覇会場

2012年6月3日、1100人以上の聴講者を集めて那覇市民会館で開催された「認知症フォーラム」の模様を紹介します。3人のパネリストが医療、介護、家族それぞれの立場から、自身と認知症とのかかわりについて語りました。

-

血管性認知症を知る

認知症の中で二番目に多い「血管性認知症」について、秋田県立脳血管研究センターの長田乾さんが解説します。1回目は、血管性認知症の原因や症状を中心に説明します。

-

レビー小体型認知症の現在

認知症の原因疾患として少しずつ知られるようになってきた「レビー小体型認知症」。昭和40年代半ばにこの病気を発見した小阪憲司医師が、3回にわたって解説していきます。第1回は、発見の経緯や原因、分類について説明しました。

-

認知症フォーラム徳島会場

2012年3月、認知症対策の第一線で活躍する3人のパネリストたちが、医療や介護、家族の立場から認知症とのかかわりについて語りました。

-

認知症フォーラム鳥取会場

2012年1月21日、鳥取市民会館で開催された認知症フォーラムの模様を紹介。当日は約800人の聴講者が来場し、出演者の話に熱心に聞き入りました。

-

認知症フォーラム熊本会場

医療や介護の進歩によって、認知症の人や家族を支える様々な手立てが生まれています。その最新情報を発信する認知症フォーラムが2010年12月12日、熊本市のテルサホールで開催されました。

医師・介護者・家族と聴講者が一緒に考えたフォーラムの模様を紹介します。 -

認知症フォーラム鹿児島会場

2011年9月24日、鹿児島市民文化ホールで開催された「認知症フォーラム」の模様を紹介します。医療と介護の進歩は、患者と家族にどのような希望をもたらすのか。各分野の専門家が地域の取り組みや最新情報を発信します。

-

老年科医 大西丈二 認知症最前線レポート vol.2 デンマークの高齢者福祉

認知症最前線レポート福祉先進国のデンマークでは、認知症になっても普通の暮らしができるよう支える仕組みが整っています。...

-

認知症の口腔ケア

生きていく上で欠かせない食べる力を養うための「口腔リハビリ」が、認知症の介護現場で活用されるようになっています。口腔リハビリの効果について事例を交えながら説明します。

-

1分間でできる口腔リハビリ

認知症症状の改善など、多くのメリットがある口腔リハビリ。歯科医師の大川さんが、家庭でも簡単にできる口腔リハビリの方法を紹介します。

-

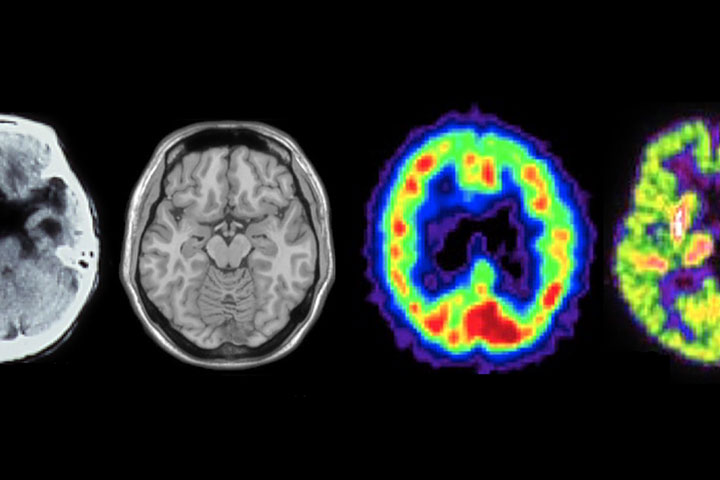

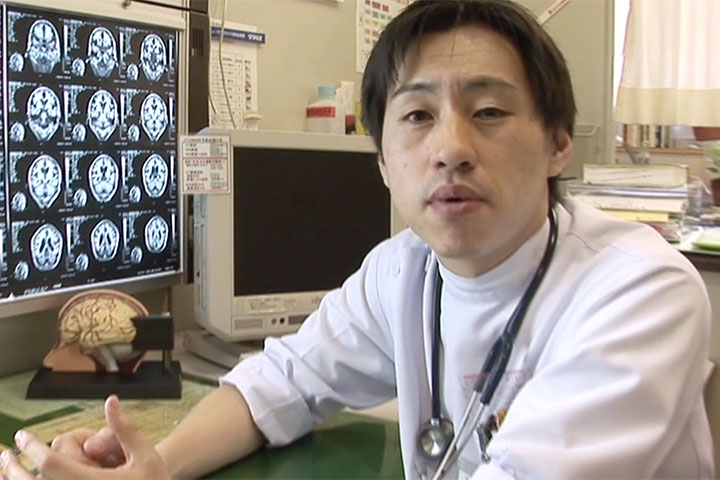

知っておきたい認知症の画像診断

ここ10年ほどの間に、脳の画像診断は大きく進歩し、認知症を正確に診断する上で欠かせないツールになっています。画像診断に詳しい中野正剛医師が、画像診断の種類や役割について解説します。

-

認知症フォーラム山口会場

2011年1月、認知症の最新情報を発信する「認知症フォーラム」が山口市民会館で開催されました。認知症の代表的な症状や最新の治療方法を始め、介護の手立て、本人と家族を支えるための方策など、3名のパネリストが語る内容に900名以上の聴講者が熱心に聞き入ってました。

-

老年科医 大西丈二 認知症最前線レポート vol.1 訪問診療

新潟県浦佐で認知症の訪問診療に取り組む黒岩卓也医師。老年科医の大西丈二さんが黒岩さんの診療風景をリポートします。

-

老年科医 大西丈二 認知症最前線レポート イントロダクション

老年科医の大西丈二さんが、認知症という病気の特性と、認知症によって生じる問題解決の方法について説明します。