-

「認知症と共に生きるまち」とコモンズ

コラム町永 俊雄今年も第6回の「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まっている。このコロナの事態が始まった2020年には、果たしてどれだけの応募があるかと気を揉んできたが、確かに応募数は以前に比べれば減ってはいる。

-

認知症当事者が「働く」ということ

コラム町永 俊雄仲間と認知症当事者勉強会の世話人会を2年ぶりに、オンラインではなくリアルで開いた。つまり、実際に集まってぐるりとテーブルを囲み、対面で話し合ったのである。それだけのことなのだが、それ以上に嬉しい。

-

喪失の時代と認知症の力

コラム町永 俊雄喪失の時代である。私たちのこの社会は、ひたすら喪失し続けている。繁栄を失い、人口を失い、若さを失い、子供を失い、地域を失い、未来を失うという喪失の社会の中に私たちはいる。

-

喪失を語る認知症当事者 〜「認知症の私に見える風景 下坂厚 49歳」を観る〜

コラム町永 俊雄NHK Eテレ ハートネットTVの「認知症の私に見える風景 下坂厚 49歳」を観た。京都在住の若年性アルツハイマー型認知症と診断された下坂厚さんの日常を、彼のSNSの写真とスケッチのような、つぶやきのような短詩を交えて描いたものだ。

-

「認知症とともに生きる」ノート その9 やむに止まれぬ想いと認知症

コラム町永 俊雄以前ラジオ深夜便に出演したときに、ディレクターの佐治真規子氏から、「マチナガさんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」と直球を投げられて、随分と面食らったことがある。

-

「認知症とともに生きる」ノート その8 記憶と認知症 「あなたを忘れない」

コラム町永 俊雄記憶とは一体、どんなことなのだろう。私たちは、通常、何気なく昨日という過去を今日につなげ、「おはよう、今日もいい天気」と言い、夕方には「じゃ、明日またね」と、今日と同じような明日という未来を信じているが、そこをつなげているのは「記憶」があるからだ。

-

「認知症とともに生きる」ノート その7 「ともに生きる」とエイジズム

コラム町永 俊雄「認知症とともに生きる」ということは、改めてどういうことなのでしょうか。何か、同じことをひたすらくりかえし問い直しているようですが、大きな岩も指先で小さく小さく突き動かせば、やがて地響きたてて転がるかもしれません。

-

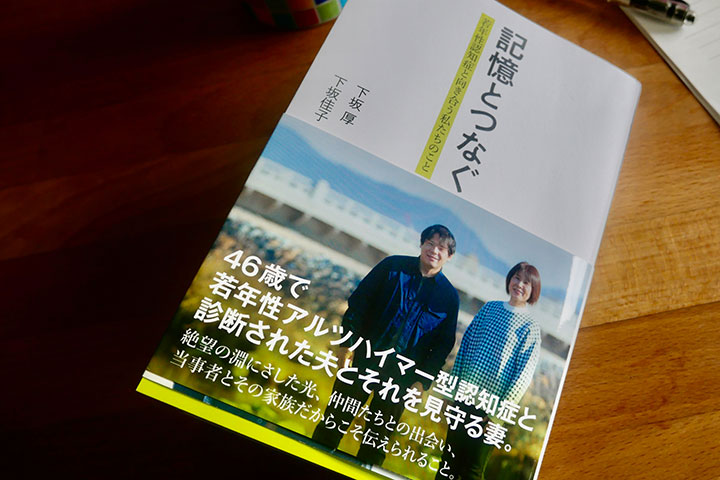

「記憶とつなぐ」を読む 〜ふたりの、夫婦の物語として〜

コラム町永 俊雄不思議な読後感をもたらす本である。世にいわゆる「認知症本」といったジャンルがあるかはわからないのだが、この本も認知症の本人である下坂厚さんと妻の佳子さんの交互の語りで構成されている。

-

「認知症とともに生きる」ノート その6 〜認知症と聴く力〜

コラム町永 俊雄認知症を考える時、私たちはまず「認知症とは」と語り始めます。認知症当事者は、「わたしは」と語ります。私はこの立場の違いの認識が重要だと思います。

-

「認知症とともに生きる」ノート その5 〜「認知症らしくない」と偏見〜

コラム町永 俊雄認知症の当事者の発信が盛んになってずいぶんたちます。当事者の発信は大きな力となってこの社会を変革してきました。認知症の人の声はまず、全国の地域で、息を潜めるようにして暮らしてきた多くの認知症の人の背中を押しました。

-

「認知症とともに生きる」ノート その4 〜少子超高齢社会は、高齢者の問題なのか〜

コラム町永 俊雄宮本武蔵の言葉に、剣の奥義とは「観の目を強くし、見の目を弱くする」というのがあるそうです。

-

「認知症とともに生きる」ノート その3 〜「自分ごと」と認知症〜

コラム町永 俊雄このコロナの日々、「認知症とともに生きる」ということを、この社会の大きな推力とするためにはもう一度、これまでの共生社会の点検が必要です。私はこのコロナの日々を、失われた2年間とはしたくないのです。

-

「認知症とともに生きる」ノート その2 〜認知症になってものワナ〜

コラム町永 俊雄認知症EYES始まって以来の画期的連載企画(?)の前回は、このコロナの日々で誰もがこの社会への違和感を持ちながら過ごしてきたのではないか、しかし、実はそこに感じた違和感こそが今一度、自分を含めた社会のあり方を再検討するヒントなのではないか、そして、そこでの中心的な視座としては「認知症とともに生きる」と言うことがコロナの日々にそのもろさを露呈してしまったのは何故か、と言うところまであちこちに脱線しながらも記してきて、そこで、第一回を終わっています。

-

「認知症とともに生きる」ノート その1 〜「ともに生きる」はどこからきたのか〜

コラム町永 俊雄桜の季節が近づいていますね。思えば、わんさと連れ立って花見に出かけられたのは2019年まででした。以来2年間にわたって新型コロナの日々が続いたわけですが、皆さんはどんな風に過ごしてきたのでしょうか。

-

春よ来い 〜この春、花の下できっと会おう〜

コラム町永 俊雄仕事部屋に、コトリ、春を置くようにひとつの雛人形を置いた。まことに小さな手のヒラにのる素朴な造作の土人形である。造り手がこねて彩色し、細く小さく眉目を引いた可憐なお顔をしている。

-

スフィンクスの謎 〜認知症とケアの力〜

コラム町永 俊雄このコラムも200回を超えた。第一回が2008年7月だからもう14年間続いているわけだ。コラムタイトルは認知症EYESだから、当然、認知症がテーマなのだが、200回を超えて描いたこの社会の認知症を改めて振り返ると、そこには大きな変化を見て取れる。

-

がんが再発した時 〜京都のがんフォーラムに想う〜

コラム町永 俊雄京都でオンラインのがんフォーラムを開いた。フォーラムのテーマのひとつが、がんの再発だった。国立がん研究センターが運営する公式サイト、「がん情報サービス」の「転移・再発」の項目を読むと不思議な感銘を覚える。

-

感染リスクという闇

コラム町永 俊雄この国で新型コロナウイルスの感染症の第一例目が確認されたのは、2020年の1月15日だった。それから2年が経った。現時点で740日を超えたのである。あるいは千日を超えるかもしれない。

-

生きることを共にする ~認知症と社会と私~

コラム町永 俊雄みなさんはどんな正月を過ごしたのだろう。正月というのは不思議な歳時記で、なんだかんだ言っても除夜の鐘が響き、新しい年になるとだれもが改まった気分になる。

-

笑顔とぬくもりの「認知症社会」へ

コラム町永 俊雄「ミネルヴァの梟は迫り来る黄昏に飛び立つ」とは、ヘーゲルの「法の哲学」の中の一節である。初めてこの言葉に接した時は、詩的で映像的で、神話に託された不思議な世界観にただ魅せられた。