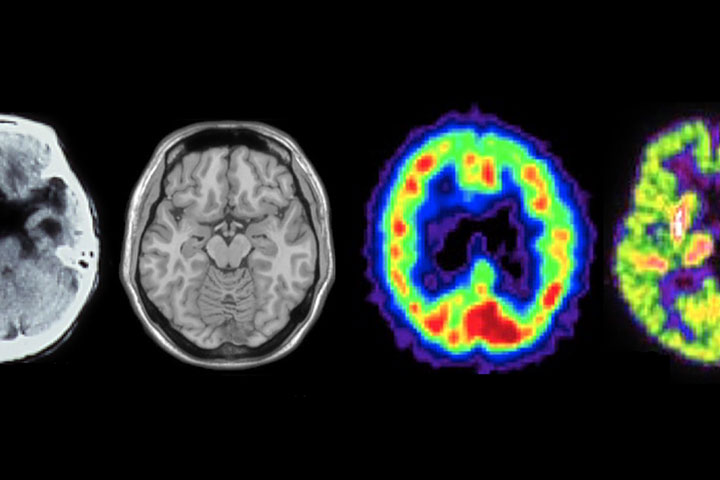

PETは、positron emission tomography(陽電子放出断層撮影)の略で、放射能を含む薬剤を用いる、核医学検査の一種。認知症の画像検査ではCTやMRIが脳の形を可視化するのに対し、PETは 放射性薬剤を体内に取り込ませ、放出される放射線を特殊なカメラでとらえて「脳の働き」を画像化する。

脳では大量のブドウ糖や酸素が消費されているが、神経細胞の活動が活発な部分ほど代謝が盛んで、活動の低下した部分は代謝が低くなる。脳のPET検査では、ブドウ糖や酸素の代謝を見ることでアルツハイマー病などの初期症状(MCI:軽度認知障害)も見つけることができる。ただしPETが設置されている病院・施設は限られている。

認知症キーワード

PET(ポジトロン断層撮影)

ぺっとぽじとろんだんそうさつえい

[ PET(ポジトロン断層撮影) ] 関連記事一覧

4 件

-

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

-

認知症が疑われる時の診察や検査

認知症は「本人や家族への問診」「知能テスト」「画像診断」の3つの結果を総合的に判断して、診断がなされます。血液検査などを加える場合もあります。 問診では、まず患者の状態を身近で見ている家族から情報を得て、その結果をもとに本人に話を聞くのが一般的です。…

-

遠藤英俊医師の認知症基礎講座2

認知症専門医の遠藤英俊さんが認知症医療とケアの進歩を解説します。また、高齢化社会で必要なのは、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりであり、人と人とがつながり、地域全体に広がることで「見守る環境」ができあがると語ります

-

知っておきたい認知症の画像診断

ここ10年ほどの間に、脳の画像診断は大きく進歩し、認知症を正確に診断する上で欠かせないツールになっています。画像診断に詳しい中野正剛医師が、画像診断の種類や役割について解説します。