認知症関連書籍

にんちしょうかんれんしょせき

[ 認知症関連書籍 ] 関連記事一覧

-

「認知症の人との対話」を読んで、そして自分との対話が始まる

今、二冊の本を手にしている。認知症の精神療法の本である。しかし、この手の医学本にしては、その不思議な本の雰囲気になんとも魅了される。

-

クリスティーンは何を語ったのか 〜希望のリレーフォーラムにて〜

10月5日、東京の有楽町朝日ホールには、全国から認知症を生きる人やその家族、関わる人々が集まった。1時間前の開場から、ほぼホールは満員である。

-

本を読む少女は時代を超えて微笑む

絶海の孤島に一冊の本を持っていくとしたら、それは何か、と言う設問があって、それは歎異抄、と言う人もいれば聖書という人、ある詩集とする人などそれぞれだ。

-

介護福祉士・和田行男を聴く 〜認知症ケアはどこまで来たのか〜

カリスマ介護福祉士として知られる和田行男さんに話を聴いた。仲間と開く認知症当事者勉強会の世話人会に来てもらったのである。来ていただいた、というべきかな。まあいいや。そういう人である。形にはこだわらない。

-

「笑顔で生きる」と涙 〜映画「オレンジ・ランプ」を観る〜

丹野智文さんをモデルとした映画「オレンジ・ランプ」の初号試写会に参加した。初号試写とは、編集が終わったネガから焼き付けられた最初のプリントを見ることで、スタッフや関係者の試写会である。

-

三橋さんの“見える”世界

三橋昭さんが「幻視」の症状に初めて気づいたのは、2018年11月頃のこと。現実とは異なる感覚があり、幻視であることを意識したと言います。

-

言葉としての、私の認知症考

最近、「認知症のある人」という書き方をすることがある。もちろん、「認知症の人」と記すことも多い。どちらかに決めているわけではない。

-

「認知症革命」はその後、どうなったのか

「マチナガさん、確か以前に認知症革命とか言ってましたよね」仲間との勉強会で、あるメンバーからそう言われた。議論の流れの中で、彼が「これは革命だな」と言ったことに対して、そう安易に革命という単語を使っていいのか、というようなことをつぶやいた私への反問だった。

-

「認知症とともに生きる」ノート その8 記憶と認知症 「あなたを忘れない」

記憶とは一体、どんなことなのだろう。私たちは、通常、何気なく昨日という過去を今日につなげ、「おはよう、今日もいい天気」と言い、夕方には「じゃ、明日またね」と、今日と同じような明日という未来を信じているが、そこをつなげているのは「記憶」があるからだ。

-

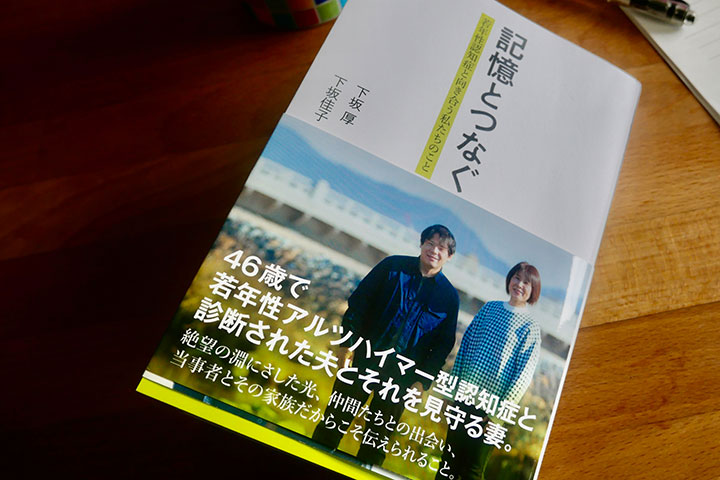

「記憶とつなぐ」を読む 〜ふたりの、夫婦の物語として〜

不思議な読後感をもたらす本である。世にいわゆる「認知症本」といったジャンルがあるかはわからないのだが、この本も認知症の本人である下坂厚さんと妻の佳子さんの交互の語りで構成されている。

-

「認知症とともに生きる」ノート その3 〜「自分ごと」と認知症〜

このコロナの日々、「認知症とともに生きる」ということを、この社会の大きな推力とするためにはもう一度、これまでの共生社会の点検が必要です。私はこのコロナの日々を、失われた2年間とはしたくないのです。

-

認知症ケアと 共振する力 ~中島紀恵子の語りをたどる~

共感する力がこの社会を創ったというのは、長年、霊長類を研究し、そこから人間社会を洞察する京都大学総長だった山極寿一さんの論である。

-

認知症らしくない

認知症の当事者発信を活発にしている人がしばしば経験することが、「あなたは認知症らしくない」と言われることだという。

-

時代の中で認知症を語るということ 〜仙台発・認知症当事者勉強会から〜

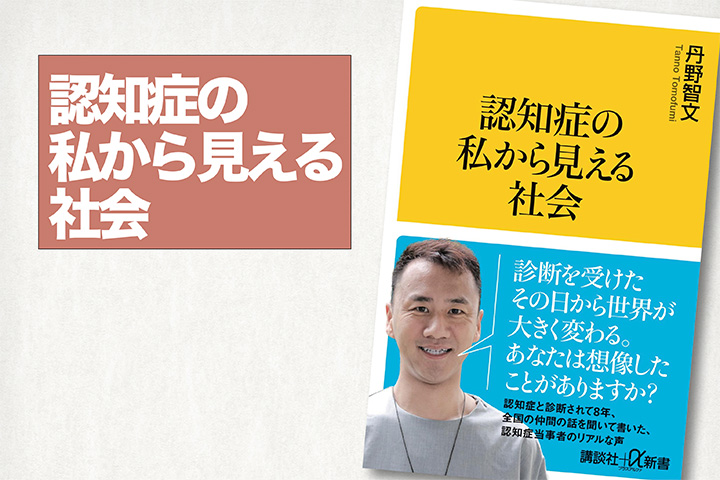

丹野智文氏の近著「認知症の私から見える社会」は、どうやらこの社会に小さからぬ波紋を及ぼしているようだ。出版されてわずか半月ほどで増刷されたという。

-

丹野智文「認知症の私から見える社会」を読む

丹野智文の新刊「認知症の私から見える社会」は間口が広々としている。読む側の立場によって、さまざまに受け止められ考えることができる。

-

「認知症とともにあたりまえに生きていく」を読む

「認知症とともにあたりまえに生きていく」という最近出版された本を読んだ。認知症に関わる専門職たちが自身の実践を執筆し、それを編んだものだ。

-

コロナの時代に「認知症」をどう語るのか

このところ相次いで認知症をテーマにオンラインで講演を続けることになった。そのことで明確に見えてきたことがある。現在の社会の状況で(これはこのコロナの日々が大きな要因となっているのだが)、認知症を単体で語ることはもうできないのではないか、ということである。

-

認知症と「あたえ合う社会」

先日、朝日新聞の認知症のウエブサイト「なかまぁる」が主催する認知症をテーマとしたショートフィルムコンテストに参加し、ノミネート作品のコメンテーターをした。

-

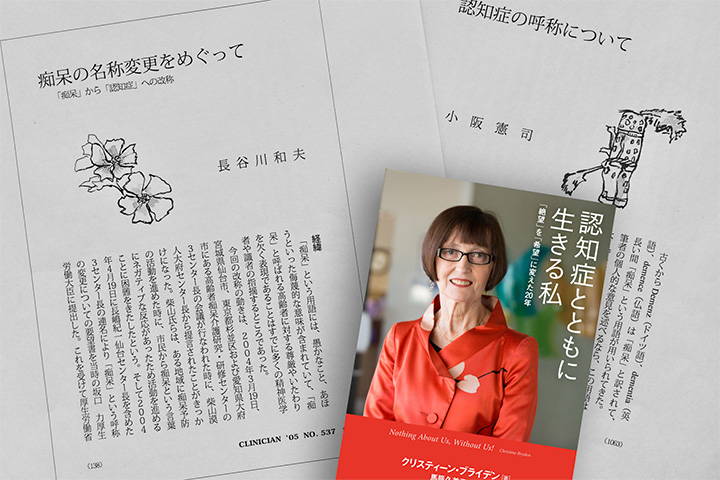

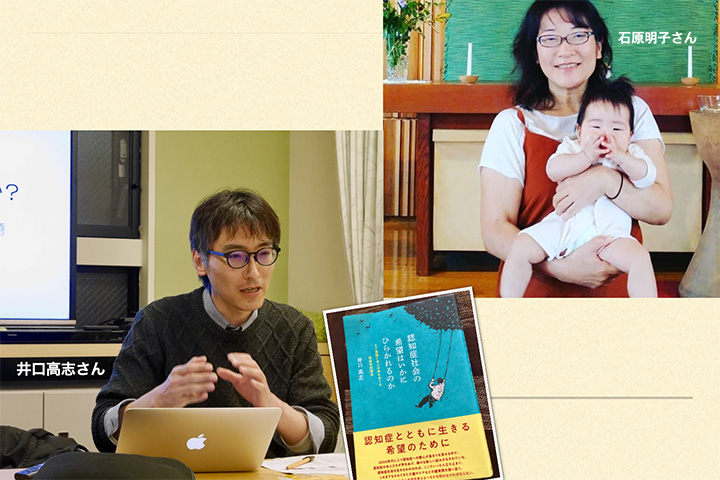

「認知症社会」を読み解く人たち ふたりの研究者がすごい

認知症は時代とともにその捉え方が変わっていく。今どうなのか、ということは現時点だけで見るのではなく、これまでの軌跡や様々な立場の視点が必要なのは認知症だけの話ではなく、この社会を切り分けていく基本動作だろう。

-

令和の時代の認知症

実は、元号が決まる前、ノーテンキに、新元号は「認知」で決まり、などと友人にメールしていた。一部で認知症のことを「ニンチ」と記号的に使う風潮にかなりの人が違和感を抱いていたはずだが、疾患名を離れて「認知」という単体の言葉をしげしげと眺めれば、これはなかなか味わい深い熟語である。