▲鹿児島県錦江町は鹿児島空港から車で1時間半はかかる。中央から遠いことで、なにか大切なものが息づいているまちだった。なぜか「ふるさと」という思いがする、そんなまちである。

鹿児島県錦江町に行ってきた。錦江町は鹿児島の大隅半島にある小さなまちだ。

高齢化率が鹿児島県で2番目に高い。ほぼ2人にひとりが高齢者で、人口減少も急速に進んでいる。15年ほど前の1万人の人口が、今は6400人である。

ところで、私達が地域を語るときにどうしていつも、こうした高齢化率や人口減少や地域財政、産業衰退などから語り始めるのだろう。

それは地域福祉を語るときの常套句になっているが、多くの場合そう語り始めるのは、その地域の外から来た人で、大体が地域福祉の専門家を任ずる人であったりする。

実は私も、専門家などとは言えないがそのひとりであったかもしれない。

その土地の人達を前に話をする場合、事前に町政要覧や人口動態統計などに丹念に目を通す。地域の厳しい現実を見据えたうえで提言性に満ちた講演を組み立てるのが、小さな言論者の誠実であろうと思いこんできた。

そうなのだろうか。それが本当に地域の「現実」を語ることなのだろうか。

それは地域に出向き、また地域の人々との話し合いの場である「地域ミーティング」を全国各地で開くようになって、なおさらその思いは強くなった。違う見方の地域の「現実」があるのではないか。

鹿児島県の大隅半島につつましげに位置している錦江町に来てみると、土地柄が豊かなのである。冬でありながらの南国の植生の彩りもあるのかもしれないし、また錦江湾を抱えるようにしている「錦江町」というスケール感のある、おおらかで伸びやかな町名のせいもあるのかもしれない。錦江町は今年町制施行20年という若々しいまちなのである。

高齢化率や過疎、人口減という冷厳なデータから思い浮かぶ土地の厳しさから離れて、出会う誰もが人懐こい、という言い方が失礼なら、誰もが人間味豊かなのである。

錦江町は、NHKとNHK厚生文化事業団による第8回の「認知症とともに生きるまち大賞」を受賞した。受賞理由は、暮らす人々の発想や思いから、子どもたちや若い世代、お年寄りのそれぞれがインクルーシブなまちを創り上げたこととされている。

錦江町は令和3年度から「認知症フレンドリーな錦江町づくり」を展開している。

まさにまちあげての展開と言うにふさわしいのが、活動の中心を占めている「Our Project」である。

現在は6つのチームでこのプロジェクトに取り組んでいて、その取り組みのタイトルには、チーム「プロジェクトX」というどこかで聴いたようなタイトルもあって、これは錦江町の認知症カフェ「ゆうゆうカフェ」に集うお年寄りが、自分たちも誰かのお役に立ちたいということから始まった「ハタラク」取り組みで、まちの3つの事業所と連携している。

あるいはチーム「風は南から」というのは、自分たちの得意なのは野菜作り、とまちの人と認知症の人たちが一緒になって畑で交流している取り組みだ。「なんで、風は南から、なの?」と聞くと、「ここでは南からの風は何かを変える風なんです」、まちの人は誇らしげに笑み浮かべてそう答える。

ほかにもチーム「いろとりどり」というネーミングもあって、これだけでも誰かから言われてやるプロジェクトではない、まちの人たちのみずみずしい発想が反映している。

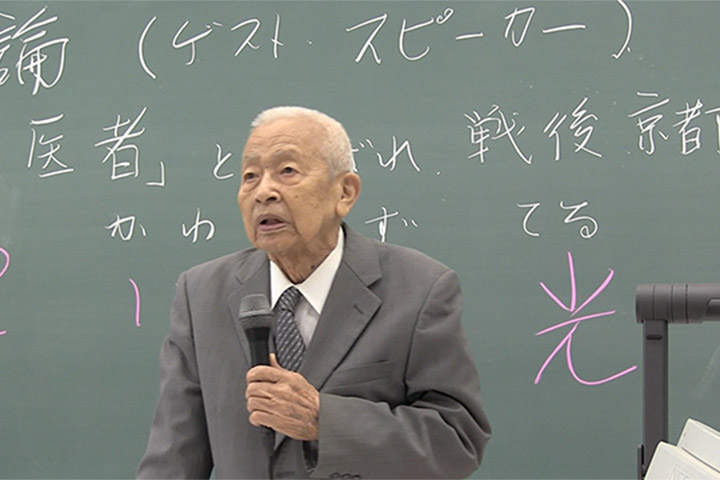

実は私が錦江町に行ったのは、「認知症とともに生きるまち大賞」の受賞記念講演会に招かれたのである。なんとも面映ゆい気もするが、地元ではこのまち大賞の受賞は、大きな話題になった。まちの広報誌の見開きページで伝えられたのはもちろん、地元新聞では受賞するやすぐさま記事になり、そしてNHK鹿児島放送局でも地域放送の「情報WAVEかごしま」で取り上げられ、そこには錦江町副町長の有村智明氏がスタジオ出演した。

このときの有村智明さんのトークが興味深い。

有村さんは、フリップを一枚出した。そのフリップの上段には、「1 ✕ 1 ✕ 1 = 1」と記されている。まあ、算数としてもそうだわな。そしてもう一つ、その下に「1 ✕ 壱 ✕ ONE > 100 」と記されていた。

さあ、どういうことでしょう。

1 ✕ 1 ✕ 1 = 1

1 ✕ 壱 ✕ ONE > 100

さて、どんなふうに読んだろうか。本当は出演した有村さん自身に語ってもらうのが一番いいのだが、ここは私が有村さんから聞いた話を、私なりに解釈して披露しよう。

1は、いくら掛け算しても1のままである。つまり同質同一の1をかけても変化は生まれない。

対して、異なるイチを掛け算すれば、そこに豊かに生まれるものがある。互いに多様で異質であることが切磋琢磨し、ぶつかり合い、変容し、そして100にも千にも大きく育つ。

それが本来の個の力である。1である私、壱であるあなた、ONEである彼。お年寄りがいて、若者、子どもがいて、漁師がいて、認知症の人がいる。まちには高齢化率の中の数値の1が並んでいるわけではない。

それがともに生きるということだ。ともに生きるというのは、多様性に共生を掛け算することで初めて、なにかを生み出し、変わることにつながる。そんなふうに有村智明さんはこの数式をテレビカメラに向かって示したのである。

実はこの錦江町の取り組みは、単に素晴らしい取り組みというだけではない広がりの中で捉えることが必要だ。

その背景には、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が控えている。誰もが基本的人権を享有する個人として、共生社会の実現を推進することになる。

その基本計画は今、国から都道府県、そして各市町村へと策定が求められている。

つまりは、どのようなまちづくりにするか、ということが全国の自治体に求められている。

その文脈で見直せば、この鹿児島の小さくて豊かなまちの取り組みは、全国の地域自治体共通の取り組みとして、俄然輝くような意味合いを帯びる。

高齢化率、人口減少などのデータが冷然と示す「現実」に絡み取られるのではなく、振り向くようにすれば、まちの風景の中にそこに暮らす人々とともに生き生きとした多様なまちづくりを可能とする「現実」も見えてくる。

もちろん、高齢化率や人口減少などの現実から目をそらすわけにはいかない。実際、錦江町政でも人口ビジョンや総合戦略を刊行して「現実」の分析と展望を重ねている。

ただ、まちの現実は統計数値だけが示すものではない。高齢者が多いことの豊かさやおだやかさ、そこにつながる人々から生まれる笑顔や安心もまた間違いなく「現実」なのである。

現実を忌避するように「問題」とするか、「現実」を引き寄せてまちづくりの基盤にするかで、人々の受け止めは随分と違う。「地域」という行政用語から振り向くようにすれば、「ふるさと」が見える。

それは「認知症」が教えてくれた。「認知症」を見るのではなく「認知症」から見る。

「認知症」を課題としてみるのではなく「認知症」からこの社会の課題を見る。

その、「認知症から見る」ことの相似形に錦江町は取り組んだ。まちの厳しい現実があるからこそ、そこからこのまちの力を浮き上がらせるようにしてまちの人々に呼びかけ働きかけた。

「高齢化率」をいつも課題としてみるのではなく、高齢化率に、お年寄りが多く暮らすまちの豊かさをみたのである。「現実」は統計の数値の中に埋没する限り、数値1の無限の掛け算だ。暮らしの中の笑顔や涙や汗は数式に組み込まれない。

錦江町では、今回の「まち大賞」の受賞を記念して、まちづくりに関わったまちの27団体に感謝状を贈った。

感謝状を贈った団体には、まちの3つの小学校もあった。その中の町立大原小学校の6年生2人が会場で、新田敏郎錦江町町長から感謝状を受け取った。

列席した多くの錦江町の大人たちは、小学生たちの未来の輝きに感謝したのである。

|第307回 2025.2.18|