総人口に対して65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といい、世界保健機構(WHO)や国連の定義によると、高齢化率が7%を超えた社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」、21%を超えた社会を「超高齢社会」という。

平均寿命が長くなり、少子化が進むにつれ、社会の中で高齢者の占める割合が増え、将来に向けて大きな課題となっている。

【参考】内閣府ホームページ

こうれいかしゃかい

総人口に対して65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といい、世界保健機構(WHO)や国連の定義によると、高齢化率が7%を超えた社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」、21%を超えた社会を「超高齢社会」という。

平均寿命が長くなり、少子化が進むにつれ、社会の中で高齢者の占める割合が増え、将来に向けて大きな課題となっている。

【参考】内閣府ホームページ

[ 高齢化社会 ] 関連記事一覧

鹿児島県錦江町に行ってきた。錦江町は鹿児島の大隅半島にある小さなまちだ。

高齢化率が鹿児島県で2番目に高い。ほぼ2人にひとりが高齢者で、人口減少も急速に進んでいる。15年ほど前の1万人の人口が、今は6400人である。

NHK・Eテレの「認知症バリアフリーのまち大集合」という番組を視た。NHKとNHK厚生文化事業団の第8回「認知症とともに生きるまち大賞」を受賞した全国の5団体の取組みを紹介したものだが、「認知症とともに生きる」ということの確かな風景が描かれている。

お正月というのは、なんということもなく過ぎていく、というのが、あるいは一番贅沢な正月らしい過ごし方かも知れない。東京育ちの私にとっては帰省という正月ならではの晴れやかで、そして気苦労ご苦労のイベントからはとりあえずまぬかれている。

岩手県宮古市で講演をしてきた。宮古市には、浄土ヶ浜というまさにこの世の浄土のような景勝地があり、学生の頃行ったことがある。

東京港区の白金高輪という地域は、富裕層の街、閑静な住宅街におしゃれな店とレストランやブティックといったイメージで、東京下町のガサツな職人の街で生まれ育った私は、わけなく反感を持ったりして、どうも下町と山の手と言うのは仲が悪い。

普段ほとんど口を交わすこともない父親が、珍しく中学生の息子に声をかけた。「どうだ、一緒に風呂に入ろう」

さて、いきなりで申し訳ないのですが、「新しい認知症観」とはどういうことでしょう? と聞かれたら、みなさんはどう答えますか。

「胎動」という言葉がある。「あら、あなた今、動いたわ」「えっ、どれどれ、ふーむ、あっ、動いた」「ね、きっとあなたの声が聞こえたんだわ」妊娠した妻と夫の会話。

共生社会のつくり方、といったハウツーがあるはずもないのだが、あえてつくり方と言うなら、それはひたすら個別の小さな実践をかさねていくことである。

昔々のそのまた昔のような話から始めるのだが、かつての、のほほんとした東京下町の高校生(僕のことだ)が大学に入って、さて、かと言って青雲の志に燃えるというタイプでもないし、女の子には見向きもされなかったし(その頃の政経学部には女子はほとんどいなかった)、講義に出ようにもキャンパスはバリケードに囲まれていて、つまりはアテドもないキャパスライフが始まったのだった。

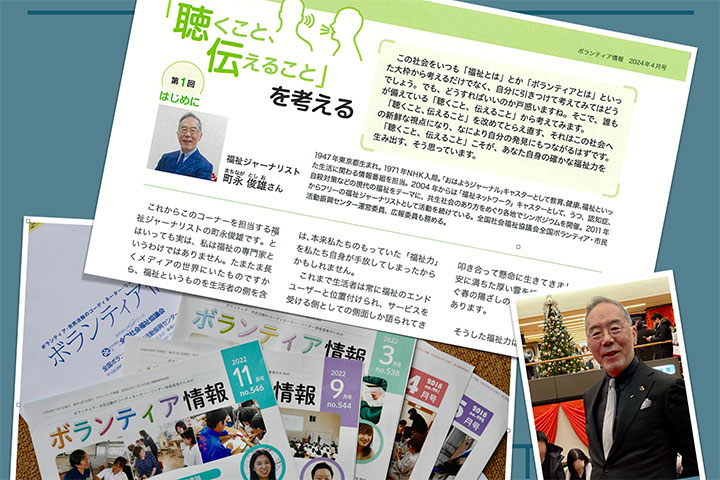

この春からある機関誌に連載を始めることになった。なってしまったという感じがしないでもない。というのも、私は常々医療者や専門職でもなく、ましてや福祉の専門家でもありませんとお断りをしている。

認知症が進行したゆみ子さんの日常を通して「介護のあるべき姿」を考えるシリーズの3回目。

認知症を取り巻く時代状況が、潮が満ちてくるようにして変わりつつある。思えば、かつて痴呆と呼ばれ世間から隠されていた痴呆の人々がやがて認知症の人という呼称となり、家族の思いを寄せあうようにして家族の会が結成され、当事者の発信につながり、そして施策が追いつくようにして更新され、認知症基本法を生み出した。

年も押し詰まった大晦日の夜、石川県輪島市のあるクリニックで賑やかな年越しの宴が開かれていた。地域の新しい支援につながる医療を創ろう、そのスタッフ、仲間たちが集まった。とびきりのお酒と笑顔で溢れ、希望を語り合ったその時間は…

2023年、「認知症とともに生きるまち大賞」の受賞団体が決まった。新型コロナウイルスの日々をくぐり抜けての各地域の取り組みはどこか晴々とした気分が漂う。それはコロナという試練を経て、これからの時代を開く方向性が見えてきたところにあるのかもしれない。

さて、ここからは、いよいよ「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を読み解いていきます。ただその前にお断りしたいことがあります。

先日、横浜で地域医療をテーマに対談をした。対談相手は、横浜港南区で「つながるクリニック」というなんともぬくもりのある名称の医療法人院長の八森淳さんだ。

広島県の庄原で「認知症講座」に参加してきた。庄原市は、広島県の一番奥、北に鳥取、島根に接し、山に囲まれた近畿以西では最も広大な地域である。広島空港から車でも1時間半近くかかる。

認知症が進行したゆみ子さんの日常を通して、「介護のあるべき姿」を考えるシリーズの2回目です。

上高地に行ってきた。8月のカレンダーも最後だから、そろそろ日本随一の山岳リゾートも息づくようにして季節が移ろうとしているに違いない。台風も一休みのこの時期を逃してなるものか。