厚生労働省の認知症施策推進総合戦略。もともとのオレンジプランは2012年9月に「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現する」ために策定された「認知症施策推進5か年計画」だが、これを改め2015年1月に「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」が新たに打ち出された。

施策は「認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進」「認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護などの提供」「若年性認知症施策の強化」「認知症の人の介護者への支援」「認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進」「認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデルなどの研究開発およびその成果の普及の推進」「認知症の人やその家族の視点の重」の7つの柱に沿って進められ、2017年度末を当面の目標設定年度としている。

オレンジプラン(新オレンジプラン)

おれんじぷらん

[ オレンジプラン(新オレンジプラン) ] 関連記事一覧

-

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

-

桜の季節すぎて、「認知症革命」ふたたび

春も桜の季節が過ぎると、何やら春も終わったような気分になる。そうは言っても夏に入れ替わるには、このモンスーンの風土ではこのあとに田畑の実りのためにも雨季を迎えるしかない。

-

「認知症基本法」ものがたり 〜その後編:認知症が共生社会の実現を推進する〜

さて、ここからは、いよいよ「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を読み解いていきます。ただその前にお断りしたいことがあります。

-

過疎地で20回続く「認知症講座」は何を語るのか 〜「自分のこととして」の実感報告〜

広島県の庄原で「認知症講座」に参加してきた。庄原市は、広島県の一番奥、北に鳥取、島根に接し、山に囲まれた近畿以西では最も広大な地域である。広島空港から車でも1時間半近くかかる。

-

認知症基本法の「わかりやすい版」をなぜ、つくったのか 〜声に出して読む「認知症基本法」〜

認知症基本法の「わかりやすい版」を作成した。嬉しいことに、認知症の本人から自分のホームページに載せたいとか、さまざまな人から勉強会に使いたいといった声が寄せられた。わざわざ「よろしいだろうか」と丁寧に断りや許可を求める人々もいて、かえって恐縮する。

-

「認知症革命」はその後、どうなったのか

「マチナガさん、確か以前に認知症革命とか言ってましたよね」仲間との勉強会で、あるメンバーからそう言われた。議論の流れの中で、彼が「これは革命だな」と言ったことに対して、そう安易に革命という単語を使っていいのか、というようなことをつぶやいた私への反問だった。

-

「認知症とともに生きる」ノート その2 〜認知症になってものワナ〜

認知症EYES始まって以来の画期的連載企画(?)の前回は、このコロナの日々で誰もがこの社会への違和感を持ちながら過ごしてきたのではないか、しかし、実はそこに感じた違和感こそが今一度、自分を含めた社会のあり方を再検討するヒントなのではないか、そして、そこでの中心的な視座としては「認知症とともに生きる」と言うことがコロナの日々にそのもろさを露呈してしまったのは何故か、と言うところまであちこちに脱線しながらも記してきて、そこで、第一回を終わっています。

-

「認知症とともに生きる」ノート その1 〜「ともに生きる」はどこからきたのか〜

桜の季節が近づいていますね。思えば、わんさと連れ立って花見に出かけられたのは2019年まででした。以来2年間にわたって新型コロナの日々が続いたわけですが、皆さんはどんな風に過ごしてきたのでしょうか。

-

「認知症とともに生きるまち大賞」は、つながる思いとつなげる意志との交差点

今年も「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まった。去年に続き新型コロナウイルスの日々の中の募集である。緊急事態が解除されたとはいえ、不要不急の自粛や密の回避の中で、どうしてまちづくりなどができようか、そんな声も聞こえてくる。

-

4年前の春、京都で認知症の国際会議があった

3度目の緊急事態宣言が出た。緊急事態が出たり消えたりの出入り自由なのだとは思えないのだが、そもそも医療もケアも暮らしも命もずっと日常とはかけ離れた緊急事態の中にあった気がする。

-

「認知症は社会をケアする」とはどういうことか

「まだまだ寒いわね。一人で暮らしているから、部屋はなかなか暖まらないでしょ。コタツに潜り込んでも、それでも体の芯がとても冷たい。ある時、気がついたの。寂しいからなの。寂しさって、冷えるの。身体も、そして心が冷えて冷えて・・」本人の声を聴くということは、自分の中の声を聴くことだ。

-

認知症この一年。令和の時代の「認知症」はどう動いたか

令和元年の今年、「認知症」はどう動いたのだろう。今年、認知症への関心は高まった。それは二つの側面から見て取れる。一つは施策の動き。もう一つは私たちの暮らしの中の動きである。

-

一挙掲載!認知症とともに生きるまち大賞

今年もまた東京国際フォーラムで「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式が開かれた。これまで、「認知症にやさしいまち」や「認知症とともに生きる社会」というのはいつもどこか、この社会の目指す姿として捉えられてきた。

-

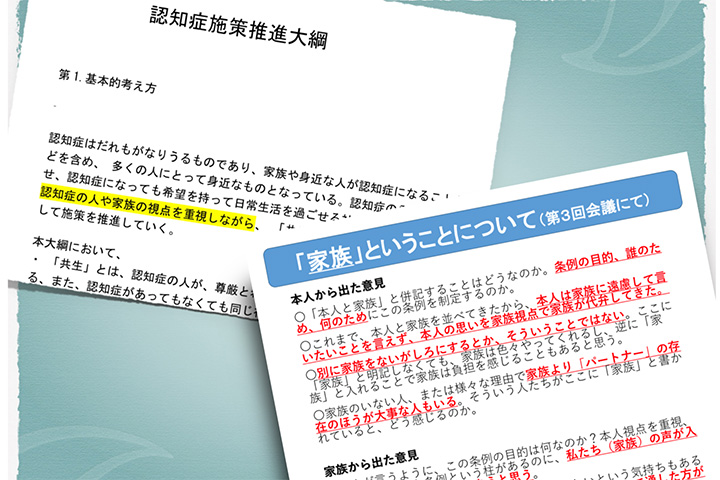

「認知症の人と家族」は、ひとくくりで語れるのか

「認知症の人と家族」は、ほとんどいつもセットで語られる。どうしてなのだろう。家族なんだからか。認知症の当事者発信が盛んになる中で、家族の存在だって忘れていませんよ、ということなのだろうか。

-

「認知症予防」と「共生」

政府が5月16日に認知症の大綱案の目玉とした予防の数値目標を取りやめると、6月3日、各紙が報道した。

-

「認知症バリアフリー」と認知症官民協議会

これからは「認知症バリアフリー」なのだそうだ。どうも「認知症にやさしい社会」が出たと思ったら、「認知症とともに生きる社会」だったり、「認知症でも安心なまちづくり」とか、看板が次々と変わる。

-

認知症を語るのではなく、わたしを語る

私のコラムも、なんと100回を迎えた。イメージとしては、今、私の頭上でくす玉が割れて紙吹雪が舞っている。ひとり祝賀会。

-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。

-

認知症の啓発キャンペーン

認知症への関心は高まり、認知症をめぐる環境はここ10年で大きく進んだ。そうだと思う。私もよくそう発言したりする。

しかし、本当にそうだと言い切れるのだろうか。今、このコラムを読んでくれているあなたは多分、認知症の当事者であったり関わっていたりして、要するに問題意識をお持ちだ。 -

「ともに」

「認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会」の実現。これが国の認知症施策の目標であり、私たちの合意である。ここに向かって、私たちも各省庁もギリギリと巨石を引き動かすようにして社会の変革を目指している。