国際アルツハイマー病協会(英語名:Alzheimer's Disease International、ADI)。ADIは世界各地で毎年1回、国際会議を開いている。

2017年には京都で開催することが決定し、公益社団法人「認知症の人と家族の会」は、認知症の人や家族、医療介護の専門家が集まる国際会議を京都市で開催すると発表。

開催場所は国立京都国際会館。日程は2017年4月27日から29日。

会議には約60か国およそ4千人の参加が見込まれている。

今回は認知症の「本人」と「地域」に焦点を当て、講演やシンポジウムを実施する予定。

ADI(国際アルツハイマー病協会)

えーでぃーあいこくさいあるつはいまーきょうかい

[ ADI(国際アルツハイマー病協会) ] 関連記事一覧

-

桜の季節すぎて、「認知症革命」ふたたび

春も桜の季節が過ぎると、何やら春も終わったような気分になる。そうは言っても夏に入れ替わるには、このモンスーンの風土ではこのあとに田畑の実りのためにも雨季を迎えるしかない。

-

「認知症基本法」ものがたり 〜その前編:涙の旅路から新たな時代の扉を開くまで〜

認知症基本法は6月14日に成立しました。だからもう5ヶ月が経ったことになります。この法律ができた意味合いが大きいとされるのは一つは基本法であること、そしてもう一つには、法律タイトルに「共生社会の実現を推進するための」と云う惹句が付されていることです。

-

クリスティーンは何を語ったのか 〜希望のリレーフォーラムにて〜

10月5日、東京の有楽町朝日ホールには、全国から認知症を生きる人やその家族、関わる人々が集まった。1時間前の開場から、ほぼホールは満員である。

-

まちづくりは自分づくり 〜認知症と出合い直す〜

愛知県豊田市にある高齢者のデイサービスの事業所を拠点にして、オンラインでの「交流タウンイベント・認知症とともに生きるまちづくり」を開催した。

-

「認知症革命」はその後、どうなったのか

「マチナガさん、確か以前に認知症革命とか言ってましたよね」仲間との勉強会で、あるメンバーからそう言われた。議論の流れの中で、彼が「これは革命だな」と言ったことに対して、そう安易に革命という単語を使っていいのか、というようなことをつぶやいた私への反問だった。

-

丹野智文の「ロンドンADI報告会」に参加する

丹野智文を読み解く、といったことがこれから大切になるだろう。たとえば、彼が決まって使う「笑顔で生きる」であっても、そのソフトな言い回しと彼の人柄が反映して、聴く側もついニコニコと笑顔になってうなずく。

-

「認知症とともに生きる」ノート その7 「ともに生きる」とエイジズム

「認知症とともに生きる」ということは、改めてどういうことなのでしょうか。何か、同じことをひたすらくりかえし問い直しているようですが、大きな岩も指先で小さく小さく突き動かせば、やがて地響きたてて転がるかもしれません。

-

4年前の春、京都で認知症の国際会議があった

3度目の緊急事態宣言が出た。緊急事態が出たり消えたりの出入り自由なのだとは思えないのだが、そもそも医療もケアも暮らしも命もずっと日常とはかけ離れた緊急事態の中にあった気がする。

-

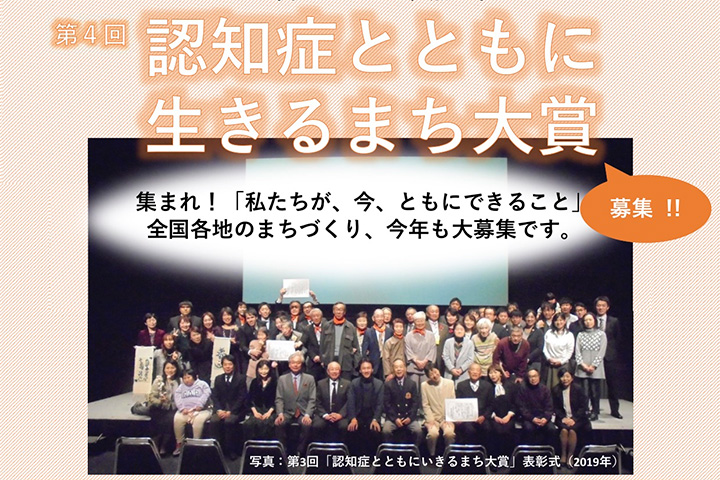

今年の「認知症とともに生きるまち大賞」は、何が違うのか

今年もまた「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まりました。この「大賞」も、その源流をたどれば今から16年前の2004年に、この大賞の前史が始まります。

-

認知症を障害ととらえる 〜認知症当事者と語り合う仙台リカバリーカレッジ〜

仙台のリカバリーカレッジに参加した。リカバリーカレッジというのは、認知症当事者がこの社会に参画するための、認知症当事者たちが主体的に開く対話と学びの場である。

-

認知症がほほえんだある町の特別な、そしてあたりまえのいちにち

2月15日に東京都町田市で「まちだDサミット2」が開催された。認知症をテーマに東京郊外の町田市が、認知症の資源の全てを結集させて取り組んだ大掛かりなイベントである。

-

「認知症は社会をケアする」とはどういうことか

「まだまだ寒いわね。一人で暮らしているから、部屋はなかなか暖まらないでしょ。コタツに潜り込んでも、それでも体の芯がとても冷たい。ある時、気がついたの。寂しいからなの。寂しさって、冷えるの。身体も、そして心が冷えて冷えて・・」本人の声を聴くということは、自分の中の声を聴くことだ。

-

2020「認知症」が、社会をケアする

今年の聖火ランナーに、認知症の人が町を走る。鳥取の藤田和子さん、仙台の丹野智文さん、そして東京品川区の柿下秋男さんたちだ。柿下さんは1976年のモントリオール・オリンピックにボート競技で出場したトップアスリートだ。

-

生まれも育ちも福祉‼︎〜認知症の人と家族の会 鈴木森夫新代表に聞く

2017年6月に公益社団法人「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)の新代表に就任した鈴木森夫さんに、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんがお話を伺いました。

-

「認知症」は時代を動かす

今、認知症を語る世界が多様な広がりを見せている。10月13日号の週刊東洋経済という経済雑誌は認知症を特集した。タイトルが「認知症とつきあう」というものだ。

-

「認知症で日本をつなぐ」

9月16日に、東京神田の東京都医師会館で「認知症で日本をつなぐシンポジウム2018」というイベントが開かれた。今年の認知症をめぐる動きの中でも、ある転換を示す注目のイベントだったかもしれない。

-

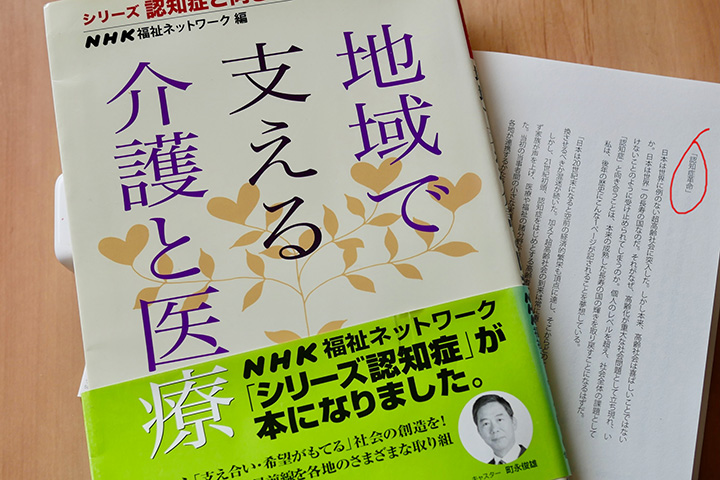

今、改めて介護家族を考える

この国の認知症をめぐる環境、状況というものを創り上げてきたのは誰か。それは、認知症の人を介護する「家族」だった。1980年に京都で「呆け老人をかかえる家族の会」が生まれる。当時、認知症は「痴呆」であり「呆け」と言われていた。

-

人生を楽しむ 〜クリスティンとポール 6度目の日本旅〜

2017年、京都で開催される国際アルツハイマー病学会に出席するため、オーストラリア在住のクリスティン・ブライデンさんが夫のポールさんとともに来日しました。

-

「認知症にやさしい社会」に「やさしさ」を問う

去年5月にWHO(世界保健機関)の総会で認知症世界行動計画が承認された。認知症は世界で優先的に取り組むべき課題だとし、直後に出されたADI(国際アルツハイマー病協会)の声明では、全世界では3秒に一人が認知症になり毎年1000万人が新たに発症し、そのほとんどが診断や支援を受けていない現実も指摘している。

-

認知症2017、この一年

今年もあとわずか。認知症をめぐるこの一年を振り返ってみたい。といっても認知症はすでに個別の課題から抜け出して社会全体とシンクロしてきている。となると認知症を語ることはこの社会を語るようなもので私の手に余る。