認知症の原因疾患の一つ。原因疾患には、脳血管障害、レビー小体病、前頭側頭型認知症などがあるが、日本人はアルツハイマー病が最も多く6割以上を占めている。アルツハイマー病は、脳にアミロイドβやタウと呼ばれる特殊なたんぱく質が溜まり、神経細胞が死んで減っていくために、神経を伝えることができなくなると考えられている。脳の中でも記憶を司る「海馬」の脳神経細胞が減るので、初期はもの忘れ(記憶障害)が目立ち、「空間的見当識障害(道に迷う)」や「多動(徘徊を繰り返す)」が現れることもある。現在、アルツハイマー病を根本的に治す治療はないが、塩酸ドネぺジルなどの抗認知症薬を使うことで病気の進行をある程度遅らせることもできる。

アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)

あるつはいまーびょう(あるつはいまーがたにんちしょう)

[ アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症) ] 関連記事一覧

-

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

-

「認知症の人との対話」を読んで、そして自分との対話が始まる

今、二冊の本を手にしている。認知症の精神療法の本である。しかし、この手の医学本にしては、その不思議な本の雰囲気になんとも魅了される。

-

越谷がーやカフェの仲間たち 「仕事と仲間は生きがい以上」若年性認知症の人の現在

埼玉県越谷市で毎月開催されている「がーやカフェ」。認知症の人と家族、さらに自治体の職員も加わり、ゲームやおしゃべりをして過ごします。

-

「認知症とともに生きる」ノート その8 記憶と認知症 「あなたを忘れない」

記憶とは一体、どんなことなのだろう。私たちは、通常、何気なく昨日という過去を今日につなげ、「おはよう、今日もいい天気」と言い、夕方には「じゃ、明日またね」と、今日と同じような明日という未来を信じているが、そこをつなげているのは「記憶」があるからだ。

-

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.2

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.2

-

〜だいじょうぶやで You're OK ジェロ〜 大阪市天満 美佳とジェロ 夫婦の日々 Vol.1

アメリカで生まれ育ったジェロさん(61)は、ミュージシャンとして30年前に来日。日本人の美佳さんと結婚し、大阪市天満で暮らしています。

-

「影を慕いて 男性介護者の喪失と葛藤 」〜お父さん ありがとうを支えにして〜

正楽忠司さんが、若年性認知症と診断され5年前に亡くなった妻との日々を振り返ります。

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

-

フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

2019年3月3日、ホテル熊本テルサで「フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

-

安心が安全につながる地域を目指して(稲沢市)

2018年12月1日、愛知県稲沢市の名古屋文理大学文化フォーラムで、稲沢市市制60周年を記念したイベント「安心が安全につながる地域を目指して~高齢社会のキーワード:フレイルと認知症~」が開催されました。

-

とことん語ろう認知症〜本人、家族、地域の本音トーク全開!〜

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。

-

地域まるごと健康フォーラム in 和歌山 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2017年11月5日、和歌山市民会館で「地域まるごと健康フォーラムin和歌山~認知症の人の思いから始めるまちづくり~」が開催されました。

-

人生はいつも挑戦 〜安心院けんこうクラブの13年〜

大分県宇佐市安心院町で13年前に始まった「安心院けんこうクラブ」。現在も週1回、地域の保健センターで開催され、みんなで買い物や料理、体操、レクリエーションを楽しみ、たくさんお喋りをして過ごします。

-

介護だけの人生にはしたくない 〜認知症の妻を支える夫と家族の物語〜

5年前に認知症と診断された川路茂子さん(64)は、夫の良平さん(68)とともに栃木県佐野市内の自宅で暮らしています。週2回デイサービスに通う以外の介護は良平さんが担当していますが、「介護だけの人生にはしたくない」と、ボランティアなどさまざまな活動に参加し、自らの生活も大切にしています。

-

この本を若い人たちに

最近になって認知症当事者の本の出版が相次いでいる。藤田和子さんの「認知症になっても大丈夫!そんな社会を創っていこうよ」、丹野智文さんの「丹野智文 笑顔で生きる」などなど。どんな人に読まれるのだろう。もちろん認知症に関心を持っている人たちが多いはずだ。

-

「聴く力」が扉を開く

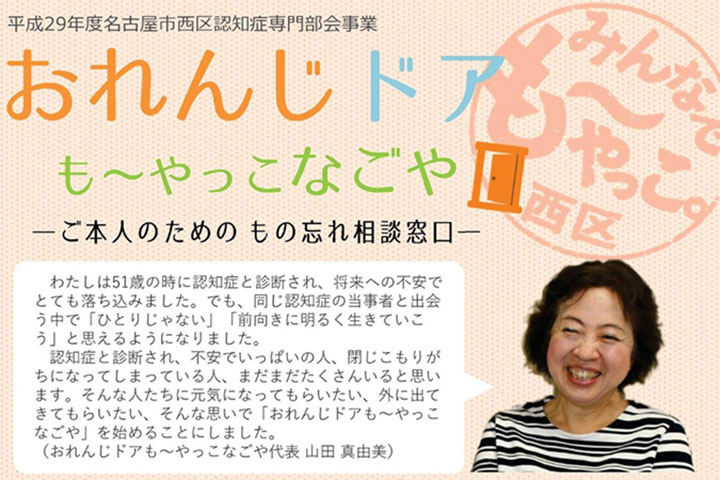

「おれんじドア」が、もうひとつ、その扉を開こうとしている。NHKが、認知症の女性が名古屋市西区の専門部会の委員に任命されたことを報じた。

-

認知症を体験する

先日、都内で開かれた認知症VR体験会に参加した。VR、バーチャル・リアリティとは仮想現実。360度の映像を映し出すHMD(ヘッドマウントディスプレイ)のゴーグルをつけることで、あたかもその映像世界を体験できるというものだ。

-

介護家族の選択 まちづくりが二人の願いだった〜愛知県常滑市〜

10年前にアルツハイマー型認知症と診断された彰さんと、「カフェ常滑屋」での仕事を続けながら、可能な限り夫に寄り添う生活を送っている妻の悦子さんの日常を紹介します。介護家族の苦労を知り尽くしている悦子さんは、家族が手芸などをしながらお喋りを楽しむ「地域カフェ」を開催。悦子さんが介護と仕事を両立させていることが、彰さんにも笑顔をもたらしています。

-

風舞い 地育つ 暖かい風の吹き抜ける町をめざして 〜栃木県佐野市「まちなかサロン 楽風(らふ)カフェ」〜

栃木県佐野市に認知症の人やその家族、地域住民が集う「まちなかサロン楽風(らふ)カフェ」がオープンしました。カフェの大きな役割の一つが、介護によって社会とのつながりが失われがちになる「家族」をサポートすること。地域の人を対象に認知症講座を開催するなどして、住民同士が交流しながら、支え合いのネットワークを広げています。

-

地域カンファレンス in 長野 認知症の人の思いから始めるまちづくり

2016年に10月に長野市で開催された「地域カンファレンス in 長野」の様子を紹介します。医療・介護・行政・家族のそれぞれの立場から、家庭と地域を繋ぐための活動や想いについて意見を交わしました。