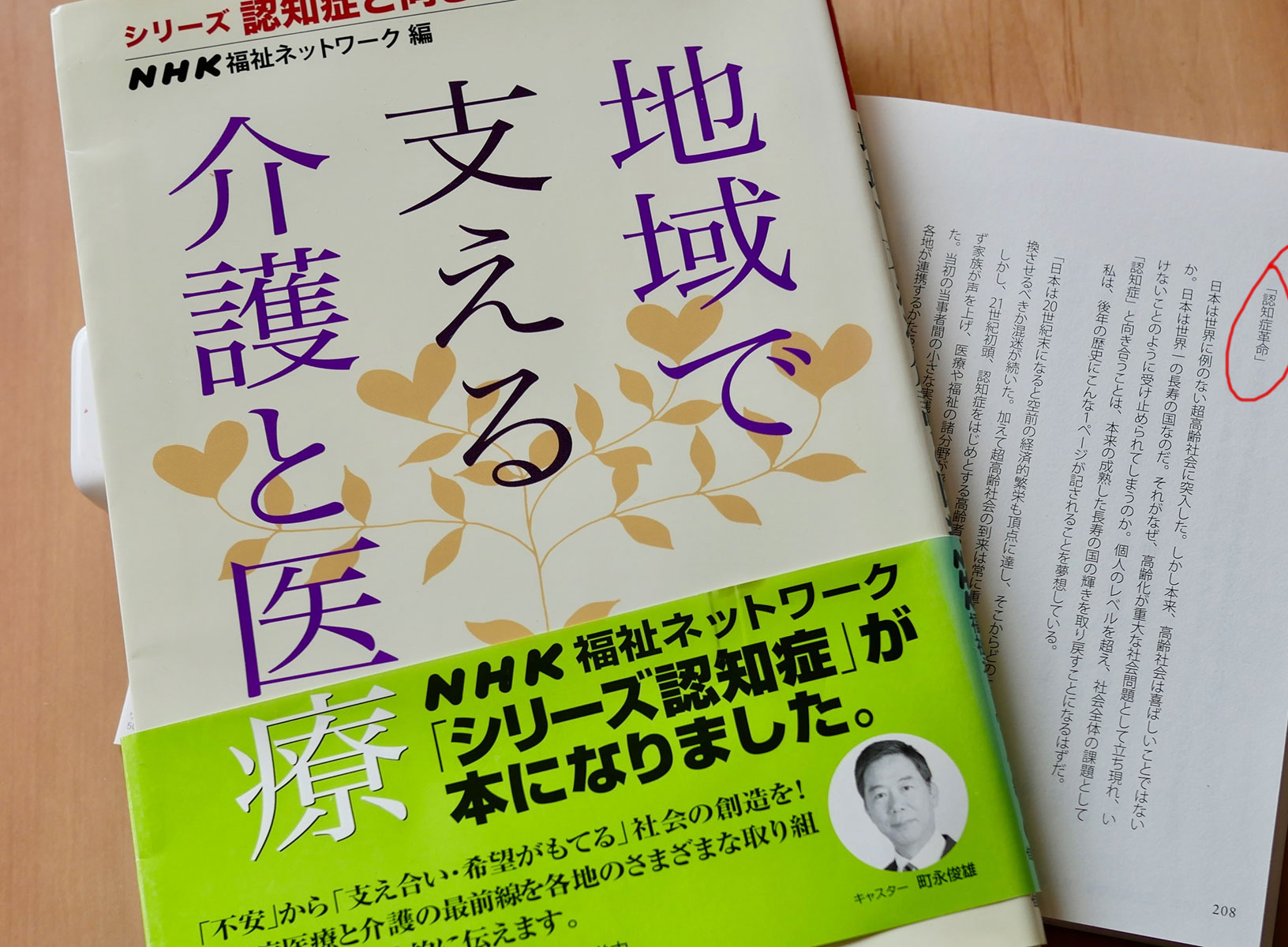

▲「認知症革命」についてはいくつかの出版本に記している。初出の「シリーズ認知症と向き合う」。2008年の頃は当事性に触れながらも、まだまだ認知症は医療と介護の枠組みで語られていた。

「マチナガさん、確か以前に認知症革命とか言ってましたよね」

仲間との勉強会で、あるメンバーからそう言われた。議論の流れの中で、彼が「これは革命だな」と言ったことに対して、そう安易に革命という単語を使っていいのか、というようなことをつぶやいた私への反問だった。

彼はフランス啓蒙思想を学んでいたので、「革命」をもう少し歴史的にも思想的も深く捉えていて、単なる過激な言葉ととった私の、マ、トンチンカンなのだった。スマナイ。

そういえば、確かに私はひところ「認知症革命」と盛んに言っていた。調べたら、なんとまあ、2007年にNHKで認知症の大掛かりなキャンペーンを展開していた頃だった。

そのシリーズ番組をまとめた本を出版することになって、その前書きに、後世の歴史の1ページに「認知症革命」と呼ばれるムーブメントが記されるだろうと、14年前に予言しちゃったのである。

そうなっていないではないか、と言われても仕方ないのだが、しかし、この「認知症革命」という「認知症」が引き起こすだろう社会の構造転換については、私なりの手応えがあって、その後は「認知症が拓く新時代」「認知症の力」とか「認知症は社会をケアする」という語法に変えて、要するに同じようなことを言い続けている。

せっかくなので、ここに2008年の「認知症革命」と、コロナの事態直前の2020年の「認知症は社会をケアする」の小文を並べてみることにする。

二つの文章の時代的な視差が、立体眼鏡のようにして何かを浮かび上がらせるかもしれない。

============

「認知症革命」

日本は世界に例のない超高齢社会に突入した。しかし本来、高齢社会は喜ばしいことではないか。日本は世界一の長寿の国なのだ。それがなぜ、高齢化が重大な社会問題として立ち現れ、いけないことのように受け止められてしまうのか。

個人のレベルを超え、社会全体の課題として「認知症」と向き合うことは、本来の成熟した長寿の国の輝きを取り戻すことになるはずだ。

私は、後年の歴史にこんなページが記されることを夢想している。

「日本は二十世紀末になると空前の経済的繁栄も頂点に達し、そこからどのように社会構造を転換させるべきか混迷が続いた。加えて超高齢社会の到来は常に重くのしかかった。

しかし、二十一世紀初頭、認知症をはじめとする高齢者の課題に日本社会は真摯に向き合った。まず家族が声をあげ、医療や福祉の諸分野が呼応するかたちで、各地に独自の取り組みが始まった。

当初の当事者間の小さな実践は、やがて多くの世代の共感を呼び、地域を再生させ、やがて各地が連携するかたちで、社会全体に拡大する大変革となった。

日本は、個人の抱える「認知症」の課題を社会全体が共有する過程で、経済優先の社会構造からの脱却を果たし、暮らしを基軸とした世界に比類ない成熟した超高齢社会の仕組みをつくり出すことに成功した。

それはまた、医療や福祉、中央と地方の関係、個人の働き方など、各方面に抜本的な変革をもたらしたことから、この一連の変革は、『認知症革命』と呼ばれている」

(2008年2月 旬報社刊「シリーズ認知症と向き合う・3地域で支える医療と介護」)

============

「認知症は社会をケアする」

私は以前にはよく「認知症が拓く新時代」と言っていた。

認知症当事者発信が盛んになり、新オレンジプランが策定され、京都でADI国際会議が開かれた2014年、その頃はよく「認知症新時代」と言われた。

しかし認知症新時代というのは主体がわからない。どこからか舞い降りてくる「新時代」ではなく、認知症を主体、主語として社会の変革を示したほうがいい、だから「認知症が拓く新時代」とした。

以来、このことは私が認知症を考えることの定位となった。

認知症を「問題」として捉えるのではなく、この社会の中心にデファクトスタンダートとして認知症を組み込んで、その視点から周囲を見渡す。認知症を前提として社会の枠組みを組みなおす。社会の明確なパラダイムシフトであり、その頃これを「認知症革命」と言ったりもしていた。今思えば気負いにあふれていた。

認知症を私たちの中心に据えると何が見えるか。それは私たち自身の認知症観の再定義だ。

これまでいつも認知症は「問題」「課題」として語られてきた。そうなのだろうか。

認知症の最大のリスクは加齢である。だから、超高齢社会の現実からすれば、認知症は誰もがなりうる。となれば、それを常に問題化するということは、年をとることを問題化することである。そう、この社会は「年をとることは問題だ」と喧伝している社会である。

老いも認知症も、そのスティグマは広く深く共有されてしまっている。

老いていく自分は、生産性が落ち、衰退していく自分であり、社会に無用で、金のかかる社会の負担となっていく。意識、無意識にかかわらず、本人だけでなく周囲がそう思い込んでいる。

エスカレーターで高齢者を駆け抜き、レジに並ぶ高齢者の後ろで舌打ちし、電車の優先席で眠ったふりするあなた。高齢者たちは時間差での自分の姿だという感覚を誰もがあえて遮断している。そこに自分を見ないようにしている。

超高齢社会とは来てはならない社会で、高齢者が増えることを問題とする記事で報道は溢れている。

だから、この社会全体が、年をとることを問題化しても違和感を持たない。実はそれは、未来のあなたを「問題化」し、否定していることに気づかない。この社会の根本的な貧しさは、自分の未来を閉ざしながら今を生きていることだ。

街角で、あるいは電車の中で、老人を見るまなざしがいつも衰退した人として眺め、ついに豊かな人生の人と見ることがなくなってしまったのなら、そのことがどれほどこの社会を傷つけているのか。

認知症が社会をケアする、とは深く傷ついて膝を屈したこの社会の回復を担う。

認知症を中心軸に置いてこの社会を考えるということは、実は認知症を考えることではない。認知症のまなざしを借りて、この社会の当たり前とされてきた暗黙のルールの正当性を洗い直すことである。

若々しくて明るくて元気なことが良くて、努力すれば必ず報われるといった誰もが当たり前に受け入れている世俗の規範がどれだけ、小さな声や存在を不可視化してきたのか、そのことに気づかせてくれる。

努力すれば必ず報われる、ということは現実にはなにも保証されてはいない。にもかかわらず、この言葉は、その先に成功や出世という幻のニンジンをぶらさげて、若者の耳元にくりかえし囁かれ駆り立てられてきた。

ただし、それは「努力すれば報われる」社会が存在している事が必要なので、今の若者は、すでにそこに見切りをつけている。一旦そこから外れれば、受け止めるセーフティネットなく一気に底辺にドロップアウトする恐怖を肌身に感じている。

「努力すれば報われる」というのは暴力的な言葉である。失敗は、その人の努力が足りなかった自己責任で、「努力せよ」と駆り立てた側の責任はなんら問われない。努力が報われる社会の構築責任は、突っ走る若者の努力次第に先送りされている。

これはまるで現代の230高地の突撃である。

そういったことのあれこれを誰もが、これはおかしいと気づき始めている。

そこに認知症の人が、その社会の先頭に立って発信を始めたのだ。

認知症の人は言い換えれば、人が生きて、老いて、そして死ぬことを、意識的に、自覚的に歩むミッションの人なのである。

暮らしの中で、認知症であること、そして自分の宿命的な衰えを自覚した時の衝撃と不安から、認知症の人は一つひとつのリスクを自分のたなごころに置くようにして眺め考えて、実は認知症のリスクの多くは、疾患よりも社会の側に組み込まれていることに気づく。

これを認知症のケア力として算定するとどうなるか。

認知症の当事者発信は、まず人々の認知症観を是正し、ついでその周囲の人々のつながりを作った。地域行政も施策が呼びかけてもなかなかできなかったことがなぜできたのだろう。

それが当事者発信の強さだ。自分の言葉で自分の弱さを公開し、正義を語るのではなく、水平に問いかける形が、地域の市民性を刺激し、協働を根付かせた。

言っておかなければならないのは、これは何も「認知症」が「与えた」のではなく、そのことで地域の生活者の「気づき」を引き起こしていったという事だ。

「そうだ、私たちはこうあったほうがいい」、本来の地域と住民の美質と力に目覚めるような、認知症の人との互酬性が生まれたことに留意すべきだろう。

認知症の人はさらに自身の存在を見つめていく。認知症の「進行」である。

進行は個人で抱え込めば衰えのリスクであっても、地域に開いていけば、それは地域社会の再生と強化に組み替わった。それはまた、豊かに老いていく地域社会の創造にもなった。

そして、認知症の人が見つめるのが、「喪失」である。

失われていく自分。失われていく家族と仲間。失われていく自分の記憶。

人は誰でもどこかの時点から喪失の旅路を歩む。どこかの時点から、人はかけがえのないものを次々に振り棄てるようにして喪失の旅路を歩む。子は人生のどこかで親の喪失に出会う。ひと組の夫婦は、長い旅路のどこかで伴侶を失う。それが世界の秩序であり、摂理でもある。

喪失は悲哀だ。生きることには避けがたい悲哀がある。そのことをごまかすことなく、きちんと向き合い受け入れ、喪失という悲哀を抱きしめることで、日々の暮らしのかけがえのなさや、日の輝き、ほおをなぶる風のいとしさ、そんな自分を取り戻すことができる。

喪失から生み出す何かがある。それは人間存在の深いところからのメッセージである。

超高齢社会は、個別の課題を並べたてモグラ叩きするように取り組んでも、それはひとりの人格を課題ごとに切り分け問題化してソリーションを当てはめようとする果てしない消耗戦だ。

が、そこに「認知症」を置けば、くっきりと地域社会が立ち上がる。誰もが共有できる再生の道筋がうかびあがる。

「認知症」は、今一度、この社会を「人間」の地点にまで引き戻して考えようと言っている。認知症の人が、「認知症を見るのではなく人間を見よ」と宣言したように。

この社会は「人間」の社会となっているのか。認知症にまとわりつく一切合切も含め、それを突き抜けて立ち戻る地点は「人間」であると、「認知症」は指し示す。

それが、「認知症は社会をケアする」

(2020年2月 認知症EYES「認知症は社会をケアする」とはどういうことか)

|第225回 2022.10.14|