オレンジプランを参照

新オレンジプラン

しんおれんじぷらん

[ 新オレンジプラン ] 関連記事一覧

-

新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)とは?

厚生労働省が「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現する」ために、「認知症施策推進5か年計画」(2012年9月公表のオレンジプラン)を改め…

-

今年2024年を振り返る 〜私たちの「いとなみとなりわい」を取り戻す〜

能登半島の奥能登で被災した友人は、「地域」とは言わない。ふるさとを「いとなみとなりわい」の舞台と語る。震災と豪雨という二重被災、天を呪い地を恨んで当然の絶望の中から、ふるさとの「いとなみとなりわい」を取り戻すと、友人は小さく、しかし心決める強さを滲ませ、そうつぶやく。

-

認知症を超えて 〜社会を変えるのは誰か〜

認知症をめぐる変化の質量は、その起点をどこにするかによっても違うだろうが、とりわけここ20年は、質的にも大きな変化を見せている。

-

共生社会を創り直す 社会を変えるのは誰か

今、この社会にこれまでにない動きが生まれている。それはこの社会はどうあったらいいのかという話し合いが行われていて、しかもそれが同時進行で公開されているのである。

-

認知症は時代の胎動をひきおこす

「胎動」という言葉がある。「あら、あなた今、動いたわ」「えっ、どれどれ、ふーむ、あっ、動いた」「ね、きっとあなたの声が聞こえたんだわ」妊娠した妻と夫の会話。

-

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」

-

2024年を認知症基本法が拓く 〜1月1日基本法施行〜

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。新しい年が明けましたね。やはり新年というのはどこか改まった気分になるものです。

-

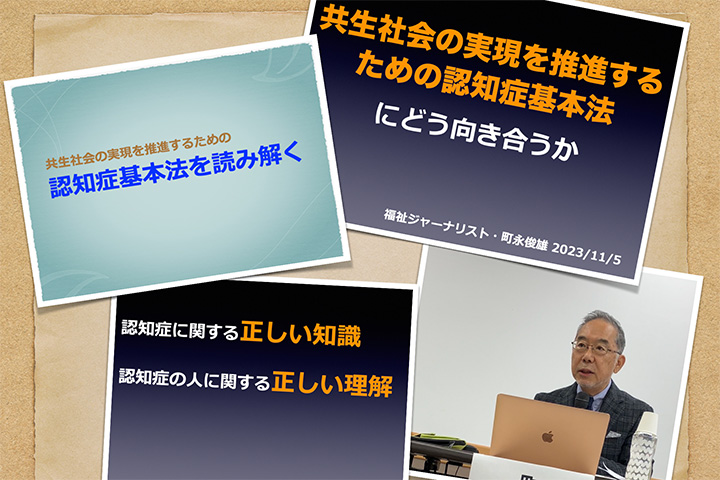

「認知症基本法」ものがたり 〜その後編:認知症が共生社会の実現を推進する〜

さて、ここからは、いよいよ「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を読み解いていきます。ただその前にお断りしたいことがあります。

-

「認知症基本法」ものがたり 〜その前編:涙の旅路から新たな時代の扉を開くまで〜

認知症基本法は6月14日に成立しました。だからもう5ヶ月が経ったことになります。この法律ができた意味合いが大きいとされるのは一つは基本法であること、そしてもう一つには、法律タイトルに「共生社会の実現を推進するための」と云う惹句が付されていることです。

-

過疎地で20回続く「認知症講座」は何を語るのか 〜「自分のこととして」の実感報告〜

広島県の庄原で「認知症講座」に参加してきた。庄原市は、広島県の一番奥、北に鳥取、島根に接し、山に囲まれた近畿以西では最も広大な地域である。広島空港から車でも1時間半近くかかる。

-

「認知症革命」はその後、どうなったのか

「マチナガさん、確か以前に認知症革命とか言ってましたよね」仲間との勉強会で、あるメンバーからそう言われた。議論の流れの中で、彼が「これは革命だな」と言ったことに対して、そう安易に革命という単語を使っていいのか、というようなことをつぶやいた私への反問だった。

-

「認知症とともに生きる」ノート その2 〜認知症になってものワナ〜

認知症EYES始まって以来の画期的連載企画(?)の前回は、このコロナの日々で誰もがこの社会への違和感を持ちながら過ごしてきたのではないか、しかし、実はそこに感じた違和感こそが今一度、自分を含めた社会のあり方を再検討するヒントなのではないか、そして、そこでの中心的な視座としては「認知症とともに生きる」と言うことがコロナの日々にそのもろさを露呈してしまったのは何故か、と言うところまであちこちに脱線しながらも記してきて、そこで、第一回を終わっています。

-

「認知症とともに生きる」ノート その1 〜「ともに生きる」はどこからきたのか〜

桜の季節が近づいていますね。思えば、わんさと連れ立って花見に出かけられたのは2019年まででした。以来2年間にわたって新型コロナの日々が続いたわけですが、皆さんはどんな風に過ごしてきたのでしょうか。

-

時代の中で認知症を語るということ 〜仙台発・認知症当事者勉強会から〜

丹野智文氏の近著「認知症の私から見える社会」は、どうやらこの社会に小さからぬ波紋を及ぼしているようだ。出版されてわずか半月ほどで増刷されたという。

-

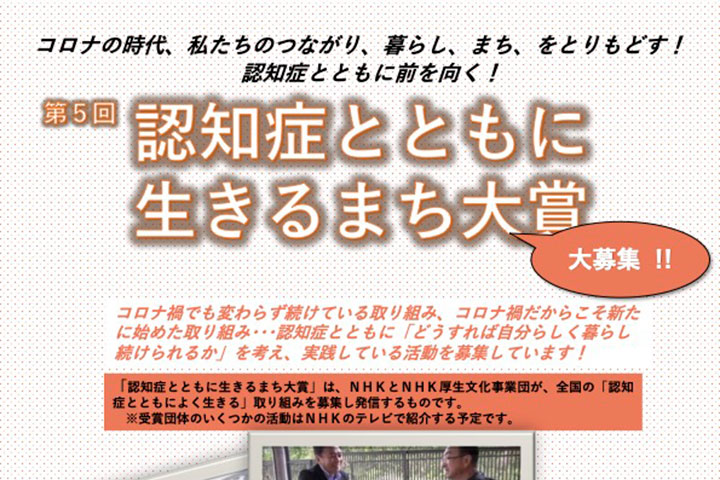

「認知症とともに生きるまち大賞」は、つながる思いとつなげる意志との交差点

今年も「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まった。去年に続き新型コロナウイルスの日々の中の募集である。緊急事態が解除されたとはいえ、不要不急の自粛や密の回避の中で、どうしてまちづくりなどができようか、そんな声も聞こえてくる。

-

私が認知症になったら、と考えてみた

2021年の正月、例年なら子供達が家族づれでワイワイやってきて、やれやれ疲れることだ、とか言いながら賑やかに過ごすのだが、今年はそれもやめた。

-

「認知症は社会をケアする」とはどういうことか

「まだまだ寒いわね。一人で暮らしているから、部屋はなかなか暖まらないでしょ。コタツに潜り込んでも、それでも体の芯がとても冷たい。ある時、気がついたの。寂しいからなの。寂しさって、冷えるの。身体も、そして心が冷えて冷えて・・」本人の声を聴くということは、自分の中の声を聴くことだ。

-

認知症この一年。令和の時代の「認知症」はどう動いたか

令和元年の今年、「認知症」はどう動いたのだろう。今年、認知症への関心は高まった。それは二つの側面から見て取れる。一つは施策の動き。もう一つは私たちの暮らしの中の動きである。

-

一挙掲載!認知症とともに生きるまち大賞

今年もまた東京国際フォーラムで「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式が開かれた。これまで、「認知症にやさしいまち」や「認知症とともに生きる社会」というのはいつもどこか、この社会の目指す姿として捉えられてきた。

-

「認知症ケア」をどう語るのか・中島紀恵子の言葉

「コトバで語らなければ、カタチにならないのよ。もっと語り合ってコトバを探すの」中島紀恵子さんは頬を紅潮させ、そう語った。